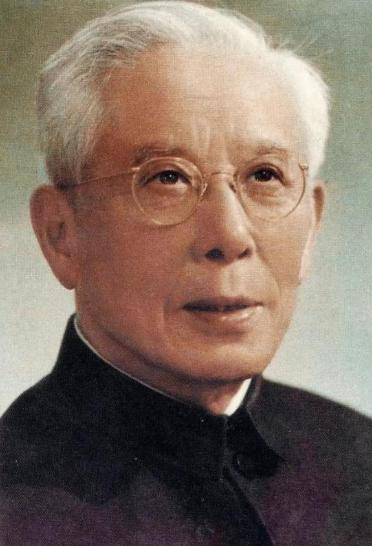

1977年,周如苹终于考过了大学录取分数线,然而却未被录取,3年后,她与一位老同学在朋友婚礼中相遇,不料老同学竟说:“你不来上学老师很不理解,猜想可能你是周培源的女儿,看不起我们学校吧!” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 周培源是中国现代科学史上有分量的人物,长期从事流体力学和理论物理的研究,曾任北京大学校长、中国科学院副院长,这样一位在学术界声名显赫的长者,家中却是另一番景象,他常笑称家有“五朵金花”:四个女儿,加上妻子王蒂徵,这个比例在当时的北大物理楼里,成了不少同事茶余饭后的趣谈,虽然他在外是名望极高的科学家,在家却从不摆架子,家里大小事务,几乎都是“女人说了算”,他总是笑呵呵地看着女儿们围着饭桌你一言我一语,自己则在一旁安静地听,不时插上两句,逗得满堂欢笑。 然而,这位慈父从不让这份温情凌驾于原则之上,他对女儿们的爱从不体现在特权上,而是在点滴之中教她们如何独立、如何自尊,也如何面对命运中的缺憾。 1977年恢复高考后,周家最小的女儿周如苹参加了全国统考,成绩过了线,满心期待着大学的录取通知书,那个年代,一个孩子能考上大学,不仅是家庭的荣耀,更是阶层跃升的机会,街坊邻里都知道周家闺女考上了大学,纷纷上门道喜,然而,通知书却迟迟未至,从夏天等到秋天,从秋天盼到冬天,始终没有消息,家里人起初还宽慰她说也许是邮政延误,但一年过去,眼看新生早已入学,周如苹依旧没有接到任何通知,心中的疑惑也逐渐变成了隐忍。 这段空白直到三年后才得以填补,某天,她在朋友婚礼上遇到高中同学,对方意外地问她为何没去报到,当年学校的老师还曾议论过,说是不是名门之后看不上地方大学,这一问如当头棒喝,她终于意识到事情并非简单的“漏发”,回家后调查才知道,原来她的录取通知书被误送到了她曾经工作的纺织厂,而那时正值单位改制,负责收发的老会计退休,新来的临时工把那封信当作废纸处理掉了。 消息传到周培源耳中,他勃然大怒,这位一生以冷静严谨著称的学者,罕见地在书房里拍了桌子,他动用自己在教育系统的关系去查阅档案,终于确认女儿确实被某高校录取,只是因为邮寄错误,导致“未报到”被记录在案,但即便如此,他也没有去为女儿争取“补录”或“重新安排”,在他看来,大学的意义不在于那一纸录取通知,而在于求知的决心和自我成长的能力。 他鼓励女儿自学,甚至拿出自己留学时用过的专业书籍,告诉她知识并不只属于象牙塔,周如苹最终靠自学完成了大学课程,并在夜校担任助教,把所学知识教给更多基层工人,父亲某次偶然出现在她讲课的教室门口,默默听完一整节课,回家后轻轻点头,那是他对女儿最大的肯定。 如果说周如苹的经历是一场意外里锤炼出的坚韧,那么三女儿周如玲的出国之路,则是另一种选择中的自我成全,1980年代初,国内开始有更多青年学者选择赴海外深造,周如玲也获得了出国学习的机会,原本是自费,但由于她的家庭背景和个人能力,教育部门建议她可以申请转为公派,这样,她不仅能获得国家的资助,还可保留国内的工作编制。 在旁人看来,这几乎是一个不容拒绝的“好处”,但周培源却毫不犹豫地谢绝了,他坚持认为,公派留学名额应优先给那些真正依赖国家资助的青年学者,女儿出国是个人选择,不能因此占用公共资源,他甚至对女儿说,如果她自费出国后生活无法维持,就立即回来,不必勉强。 周如玲最终带着有限的美元和沉甸甸的行李踏上了赴美之路,她的起点或许艰难,但正是这份自力更生的信念,支撑她在异国他乡一步步站稳脚跟,后来也取得了优异的成绩,她始终记得父亲当初那句不容置疑的“不能因私废公”,那不仅是一种道德准则,更是一种精神支撑。 周培源晚年患上帕金森症,身体逐渐不便,但他依旧坚持每周去实验室走一圈,一次,他看到几位研究生对实验设备维护不力,情绪激动地敲着拐杖,提醒他们那是当年国家重金从苏联购置的仪器,要像爱护亲人一样对待它,他的声音虽已颤抖,但言语中仍透着那个年代知识分子的庄严与热忱。 信息来源:周如苹同志遗体告别仪式在京举行_社内要闻_九三学社中央委员会 (九三学社中央委员会) 九三学社中央宣传部 2017-04-11