1992年,身处美国多年的特务头子毛森,面临着生命的终点,内心却在此时涌动起难以抑制的乡愁。他转向儿子:“我想回家,回我的祖国,回家乡,看一看。”

一个幽灵,徘徊在历史的暗角。

他曾经有权决定别人的生死,呼风唤雨,纵横江湖。

他制造了无数人间惨剧,也最终被历史的洪流裹挟,漂泊异乡,晚景凄凉。

他,就是毛森,一个曾经令人生畏的名字,如今却只剩下一个垂暮老人对故土的无尽思念。

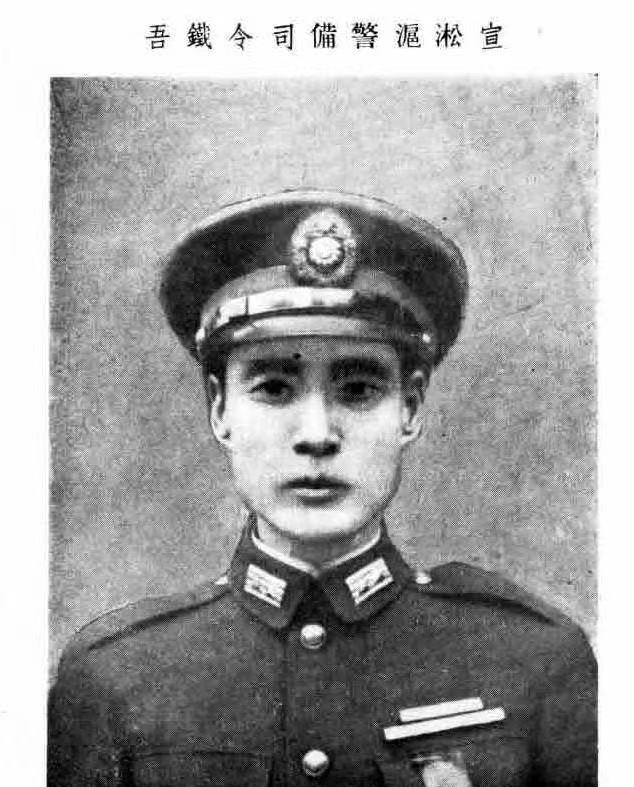

毛森,原名毛鸿猷,浙江江山人。

在那个乱世,大清帝国的基业已摇摇欲坠,社会四起的波澜令人安宁无从谈起,民众的日子过到了简朴的极点,奢侈成了稀缺品。

毛森诞生于穷苦之家,直到十五岁方才步入校门。为了求学之机,他甚至借用邻里毛善森之名。

或许就在那一刻,他的生命轨迹与“假扮”和“秘密”紧密相连。随后,他考入了浙江省警校,归于戴笠门下,由此踏进了军统的世界。

在那个充斥着勾心斗角的时代,他依仗出众的机智与凌厉的手段,升迁之路畅通无阻。

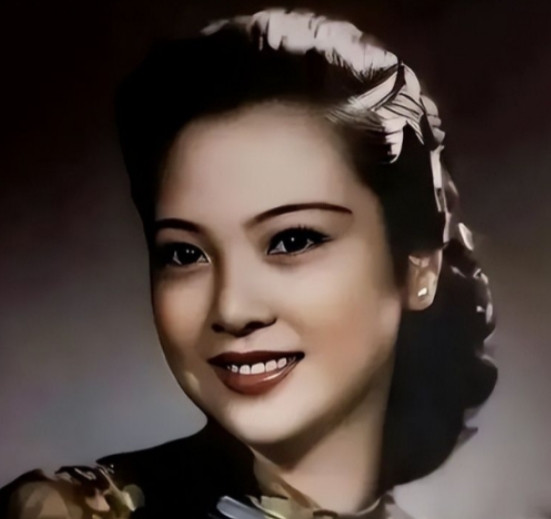

他曾沦为日军的阶下囚,却顽强不屈,守口如瓶,终得援救脱险;他也曾建立起上海的行动纵队,执行破坏任务;他的职务还包括了中美合作所东南区的指挥官,对日伪力量予以沉重一击。

抗日战争胜利后,毛森权势达到巅峰,接管了汪伪特工总部76号,又设立了国防部保密局在上海及苏南的国际情报站。

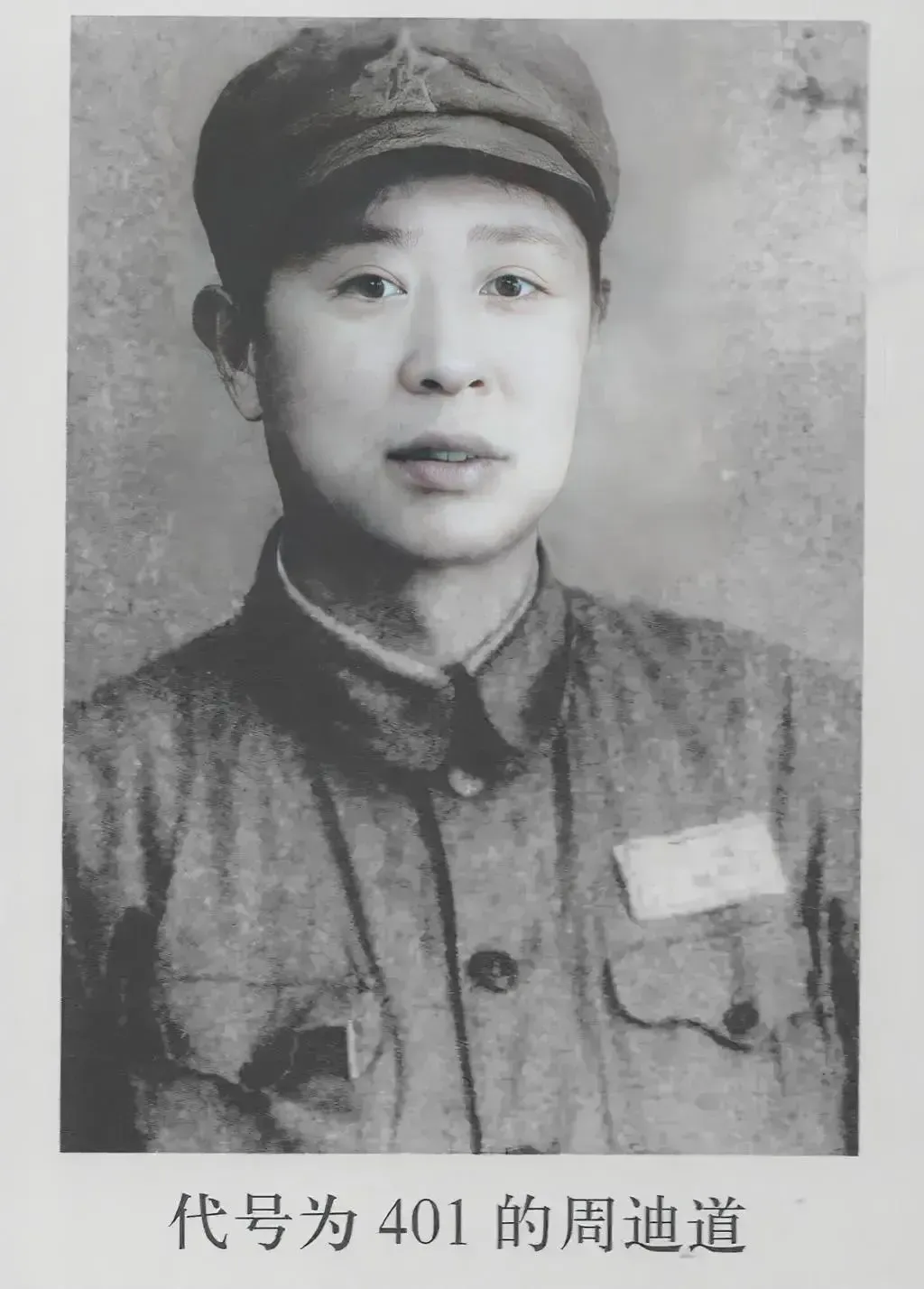

内战时期,他担任了上海警察局长,对共产党的地下网络展开了血腥的打击,无数热血志士丧生于他的暴政之下,整个上海都笼罩在他的恐惧阴影里。

那个令人胆寒的绰号“毛骨森森”,正是对他冷酷无情本色的写照。

1949年上海即将解放的前夕,毛森下达了对大批在押革命者的屠杀令,制造了南市看守所的惨绝人寰之事。逃至台湾后,他并未获得重用,反而遭到了通缉。

在无路可走之下,他辗转香港、泰国,最终在美国找到立足之地。一切繁华皆逝,他成了被历史遗弃的孤魂。

尽管在异国他乡漂泊,背负着无数罪行,毛森内心深处对故土的热爱却从未消减。

年华老去,那份思乡情怀日益深沉,他心中始终怀着重归故土、重逢故人的渴望。

或许,他所追寻的,不过是灵魂的宽恕之道。1992年,时值84岁的毛森,身患重病。他向儿子毛建光透露了叶落归根的愿景。毛建光顾虑颇深,知晓父亲身份的微妙,归途必定布满荆棘。

毛森内心坚定,清楚韶华易逝,唯一的期盼便是故土重游。

毛建光终被父亲的决心所感,开始策划,他运用诸般人脉,历尽艰辛,终于备妥了出入境手续。毛森终得以踏上熟稔的故土,了结长途跋涉。

毛森抵达浙江江山,久别重逢,内心波涛汹涌。

在界牌乡和仁村,他与故人的重逢。二人在村头老树的荫蔽下,共话旧事,惊叹世事之无常。毛森坦言,自己的一生充满过错,而今目睹故乡之繁荣,内心情感复杂。

村民们对毛森的归来展示出宽容,他们未曾责难,未曾怀恨,只是平和地接纳了这位曾经的“恶人”。这样的包容令毛森更加愧疚。

他深知自己的罪过深重,难求得真正的宽恕。垂暮之年的毛森,开始回顾与反思自己的过往。

他寄函予故土旧识,倾诉怀旧之情。他更拿出毕生积蓄的一部分,投入家乡的建设。

他希冀通过这些行动,去弥补过去犯下的过失,以求心灵的宁静。他将遗产尽数赠与了家乡的希望小学,渴望能为孩童们尽一份力。这可能是他最终的忏悔,是他试图减轻罪责的方式之一。

捐赠难以抹去他过去的罪行。历史铭记,民众不忘。他的过错非金钱所能衡量。毛森的一生,是矛盾与冲突的集合。

他既是铁血无情的间谍头子,亦是一位渴望救赎的老者。他的经历如同那段动乱时期的典型写照,彰显了人性之复杂多面。他未能逃脱历史的裁决。晚年的他,时常沉溺于反思与悔过之中。

他一辈子都在寻找出路,但最终还是为过去付出了沉重的代价。

1992年10月,毛森在旧金山病逝,享年85岁。

他的回乡之旅成了他生命的最后一程。

毛森的故事,引发了我们对历史、个人和社会之间关系的思考。

面对历史的罪责,我们该如何面对?

如何在自我救赎的同时,为历史负责?

毛森的忏悔和捐赠,并不能改变他曾经犯下的罪行。

他的经历让我们记得历史,懂得珍惜和平。

只有正视历史,才能避免重蹈覆辙。

要想社会和谐,就得靠宽容和理解。