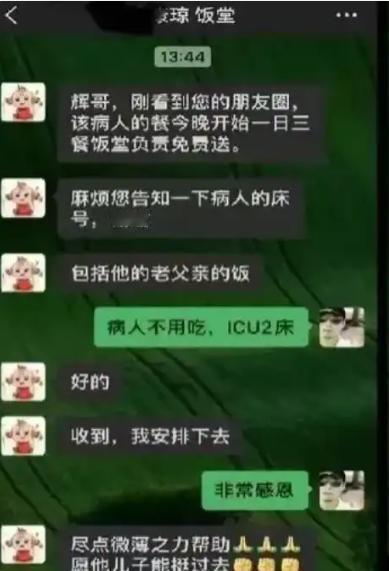

2023年,广州,一男医生看到一位70多岁的老人连续几日,通宵守在ICU门口,十分好奇,便问老人:“老人家,您为什么不找个地方住下?”哪料,下一秒,老人说出来的话竟让医生忍不住掉眼泪,随后,医生在朋友圈里发了一条动态,让医院瞬间炸了锅! 2023年,广州某医院的重症监护室外,走廊深夜静悄悄,一张塑料长椅上,坐着一个头发花白的老人。 身上穿件旧外套,袖口都磨白了,脚上布鞋沾着泥,鞋底薄得快破了,他怀里抱着个布包,里面装着病历和住院单,接连五天,他没怎么离开这张椅子,ICU的门一开,他就抬头看一眼,眼神里带着点盼头。 医院的护士早就注意到这个老人,白天他坐在长椅上,低头盯着地面,晚上他把布包当枕头,蜷着身子睡,夜里冷风吹过,他就裹紧衣服接着睡。 护士发现他每天就吃几口凉馒头,喝点开水间的热水,连最便宜的饭菜都没买,住院单上写着五万块押金,账户余额却没剩多少。 心外科的陈医生查房时留意到老人,他观察几天,查了病历,知道ICU里躺着的是老人的大儿子,大儿子在工地干活时突然病倒,送来医院就进了抢救室。 老人是家里唯一的支柱,老伴瘫痪好几年,小儿子有慢性病干不了活,家里没钱了,借也借不到,老人只能省着过。 陈医生听完这些心里挺沉,那天中午,他没吃饭,打开手机,在朋友圈写下老人的事,没提名字。 只说ICU外有个老人,吃凉馒头,睡硬椅子,就为守着重病的儿子,文字不长,发出后却传得很快,不到一小时,同事开始转发,有人问能帮啥,有人直接转了钱。 医院很快动起来,后勤部门腾出一间陪护房,让老人能休息,食堂每天多做一份热饭,护士送过去时说是顺手带的,住院部的护士们凑钱买了套厚衣服,塞给老人说是医院发的。 慢慢的消息在网上传开后,医院公众号收到好几笔捐款,加起来有八万多块,捐款的有附近居民,也有远方的陌生人。 市里的慈善机构看到消息,派人到医院,帮老人申请了救助,2023年,广州有“先诊疗后付费”的政策,专门帮困难家庭减免医疗费。 到了2025年,政策升级,多了个“穗康救助”平台,慈善工作人员用平台给老人申请,几天就批下补助,医疗费全清了,民政部门还联系老人的村子,给他们家办了低保,村里顺便修了漏雨的房子。 这些变化来得快,第七天,陈医生拿着一张清单找老人,告诉他医药费结清了,账户还剩三万多块,老人接过单子,手抖得厉害,眼泪滴在纸上。 大儿子慢慢好起来,从ICU转到普通病房,能开口说话了,出院前,老人把账户的余款转到医院救助基金,想帮更需要的人。 几个月后,老人带大儿子回医院复诊,他背来一袋红薯,说是自家种的,想送给医护人员,大儿子恢复不少,能干点轻活。 老人说家里好多了,老伴有护理补贴,小儿子在附近找了份工作,日子总算有点盼头。 医院的长椅边,后来多了个“暖心驿站”,驿站有免费热水和休息的地方,旁边还有个智能售货柜,里面常放三块钱的包子和一元的水。 2025年,广州不少医院都建了这样的地方,售货柜的商品价格还会根据需要调整,陈医生查房时,口袋常装个面包,遇到困难的家属就给一份,住院部的护士们也变了,手机签名常写“吃口热饭”,省下的外卖钱投进公益箱。 “穗康救助”平台在广州越来越常见,市民扫个码就能捐款,钱怎么用都公开透明,像老人的故事在网上传开后,更多人开始关心医疗的事。 这件事后来被写进广州卫健委的书里,成了医患故事的一页,陈医生的办公室多了个洗干净的麻布袋,平时装病历,每次看到袋子,他总想起那个深夜的走廊,想起大家一起帮一个家庭走出难关。 信息来源:半岛晨报

用户10xxx04

不论真假点个赞,真心希望社会上互相关爱。

小小大魔王 回复 05-16 16:23

这是真事