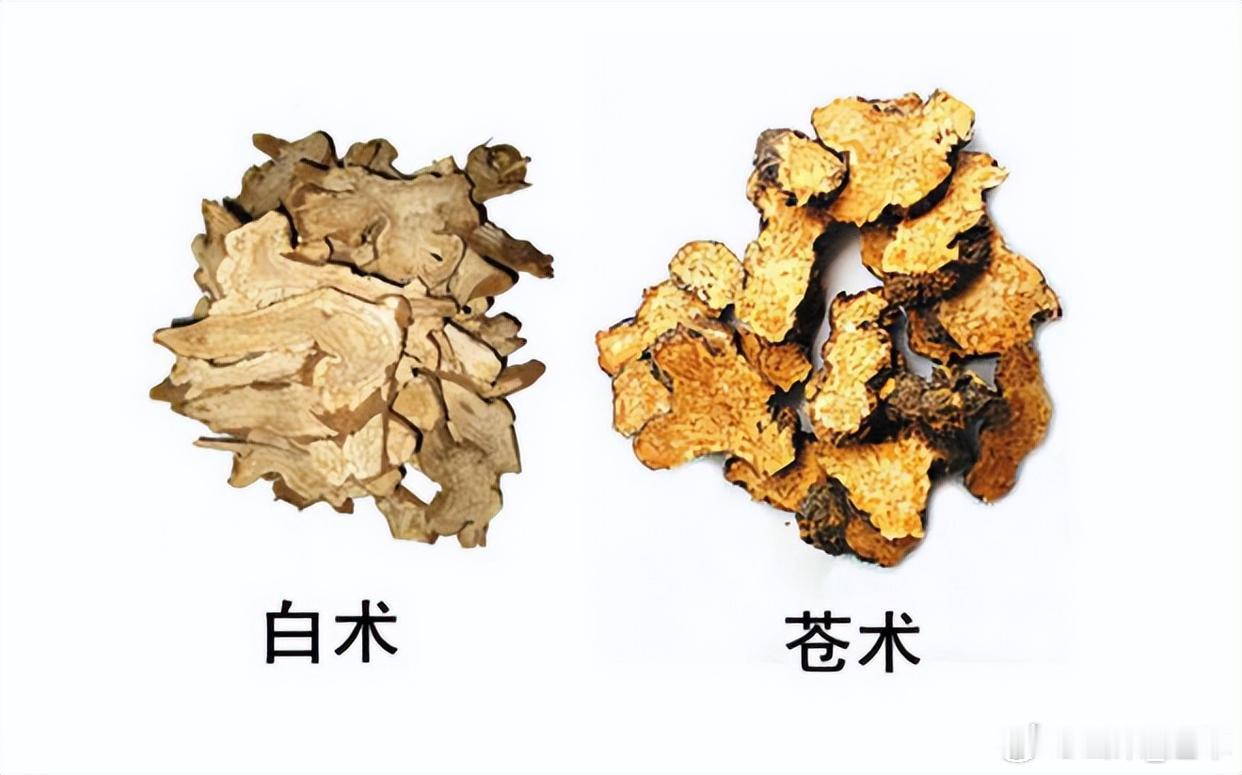

苍术走表,从胃走胆;白术走里,从脾走肝?这些原理如何运用?

对中医比较感兴趣的朋友,一般都会知道人体有“湿气”这个概念,“祛湿”除了有薏苡仁,茯苓,红豆这类利水渗湿的药材(也是食品)以外,肯定要提到以“燥湿”功效著称的“术”(音:zhu),术又可分为苍术和白术,均是燥湿之“利器”。

中医里还有一种理论是“苍术走表,是说从胃走胆,白术走里,是说从脾走肝”

白术和苍术均属于菊科植物,但具体来源有所不同。白术是菊科植物白术的干燥根茎,而苍术则通常是菊科苍术属植物茅苍术或北苍术的干燥根茎。

两者在中医药历史中均有悠久的应用历史,但直到南北朝时期,陶弘景在《本草经集注》中才明确提出了白术和苍术之分。

此后,历代医家逐渐认识到两者在性味、功效及临床应用上的区别,并分别加以应用。

苍术走表:从胃走胆,祛风除湿,醒脾开胃

苍术,味辛、苦,性温,归脾、胃、肝经。其辛温之性,善能发散,具有燥湿健脾、祛风散寒、明目之功效。

在中医理论中,“走表”意味着药物能够作用于人体的肌表、经络及与之相关的脏腑,如本句所言的“从胃走胆”,实则强调了苍术在调理脾胃同时,亦能通达肝胆,促进气机升降,有助于外邪的排出。

主要原理有3点:

燥湿健脾:苍术辛温燥湿,对于脾胃湿阻、运化失司引起的脘腹胀满、食欲不振等症状有显著疗效。其药性可直接作用于脾胃,促进水湿运化,恢复脾胃功能。

祛风散寒:通过“走表”的特性,苍术能驱散体表及经络中的风寒湿邪,常用于治疗风湿痹痛、外感风寒等症状。

醒脾开胃:苍术在燥湿的同时,还能激发脾胃的运化能力,改善因湿邪困阻导致的食欲不振,达到醒脾开胃的效果。

白术走里:从脾走肝,健脾益气,燥湿利水

白术,味甘、苦,性温,归脾、胃经。与苍术相比,白术更注重于“走里”,即深入脏腑内部,特别是脾胃与肝的调和。其健脾益气、燥湿利水的功效,使其成为中医治疗脾胃虚弱、水湿内停等病症的要药。

主要原理也有3点:

健脾益气:白术甘温入脾,能补气健脾,增强脾胃的消化吸收功能,改善因脾胃虚弱引起的消化不良、乏力倦怠等症状。

燥湿利水:白术在健脾的同时,还能燥湿利水,对于水湿内停引起的水肿、痰饮等症状有显著疗效。

调和肝脾:白术虽主要归脾胃经,但其药性温和,能间接调和肝脾关系,促进气血的顺畅运行,有助于缓解因肝脾不和导致的情绪不稳、胸胁胀满等问题。

评论列表