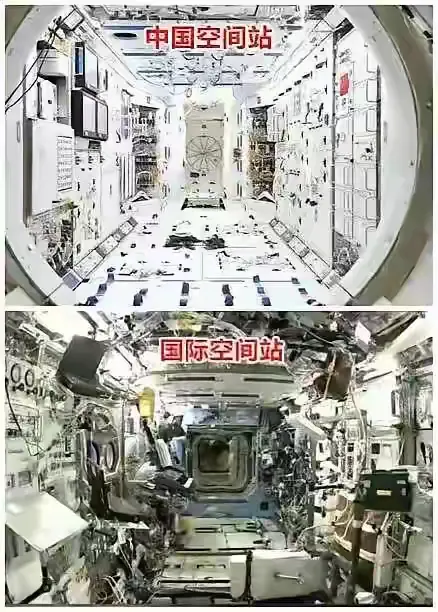

“空间站不允许使用中文!这是国际惯例!”2021年,一向傲慢嚣张的美国跑到中国面前叫嚣,可这次中国却没有再惯着他,直接回怼:“与美国无关的事少来插嘴!” 2021年,中国空间站建得热火朝天,天和核心舱刚上天,航天员住进去没多久,美国就坐不住了,他们跳出来嚷嚷,说空间站用中文不合“国际惯例”,得用英语才行。 当年国际空间站刚搞起来的时候,美国牵头定了一堆技术标准。从舱体对接的机械接口,到实验数据的传输协议,再到航天员的训练体系,全是按美国的技术逻辑来的。英语能成 “默认语言”,根本是因为这些标准背后的专利、设计图纸、操作手册全是英文写的。想玩这个游戏,就得先过语言关,这才是美国的如意算盘。 苏联当年的礼炮号空间站早就把这点说明白了。那会儿苏联航天技术独一份,礼炮号里的仪表参数全用西里尔字母标,燃料加注的操作流程只认俄语手册。美国宇航员为了合作,不光得背俄语专业词,连设备上每个按钮的标识都得死记硬背。那时候咋没人提 “国际惯例”?因为技术霸权在苏联手里攥着。 中国空间站现在的情况,跟当年礼炮号有点像,但还更进了一步。咱们的空间站用了全新的再生生保系统,水循环利用率能到 95% 以上,这套技术是中国团队自己捣鼓出来的,核心算法、设备参数全是中文标的。就说航天员的出舱装备,舱外航天服的关节活动角度、生命维持系统的报警阈值,都是按中国航天员的生理数据设计的,这些参数的说法,只有用中文才能讲得精准。 美国急的不是语言本身,是这套中文标的技术体系可能成新标杆。比如咱的空间站机械臂,能拎 25 吨重的东西,还能在舱体外面自己爬,这套操作逻辑的编程语言里,好多都是中文指令。欧洲航天局的工程师现在研究合作项目,不光得学中文词,还得明白 “天和”“问天”“梦天” 这些舱段命名里的中国航天思路 。 这其实就是在接受中国的技术思维。 更关键的是,航天领域的规则从来都是跟着技术实力走的。当年美国靠土星五号火箭垄断了载人登月,就定下 “月球探测数据优先共享给英语国家” 的规矩;现在中国的嫦娥探测器能从月球带土壤回来,火星车能在乌托邦平原溜达,这些探测数据的核心解读权自然就在中文科研团队手里。美国怕的是,再过十年,全球航天领域的核心论文里,中文术语会像现在的英文术语一样常见,到时候它再想拿 “国际惯例” 说事儿,根本没人搭理。 看欧洲航天局的动作就知道,他们的航天员不光学中文,还在系统学中国的航天标准。比如法国航天员托马斯・佩斯凯,去年训练时专门研究了中国空间站的电源管理系统 。这套系统的电压标准、应急切换逻辑和国际空间站完全不一样,所有说明文档都是中文。他采访时说:想参与中国的空间站实验,就得理解他们的技术语言,这不是妥协,是合作的前提。 美国自己也在悄悄调整。NASA 去年公布的月球探测计划里,第一次出现了 “与中国空间站轨道参数对比分析” 的内容,报告里甚至用拼音标了 “天和核心舱” 的名字。这说明他们不得不接受:中文已经成了航天领域绕不开的技术语言。 说到底,语言之争的背后,是技术定义权的争夺。中国空间站用中文,不只是贴个标签,是在告诉世界:这套从设计到运行的航天体系,我们有完整的定义权。未来谁想在太空探索里分杯羹,就得先理解这套体系的 “语言逻辑”。美国当年喊的 “国际惯例”,本质是想让别人永远用它的语言、按它的逻辑玩;而中国用中文给出的答案是:太空探索的规则,该由所有参与者一起定,前提是 。先学会尊重别人的技术主权。