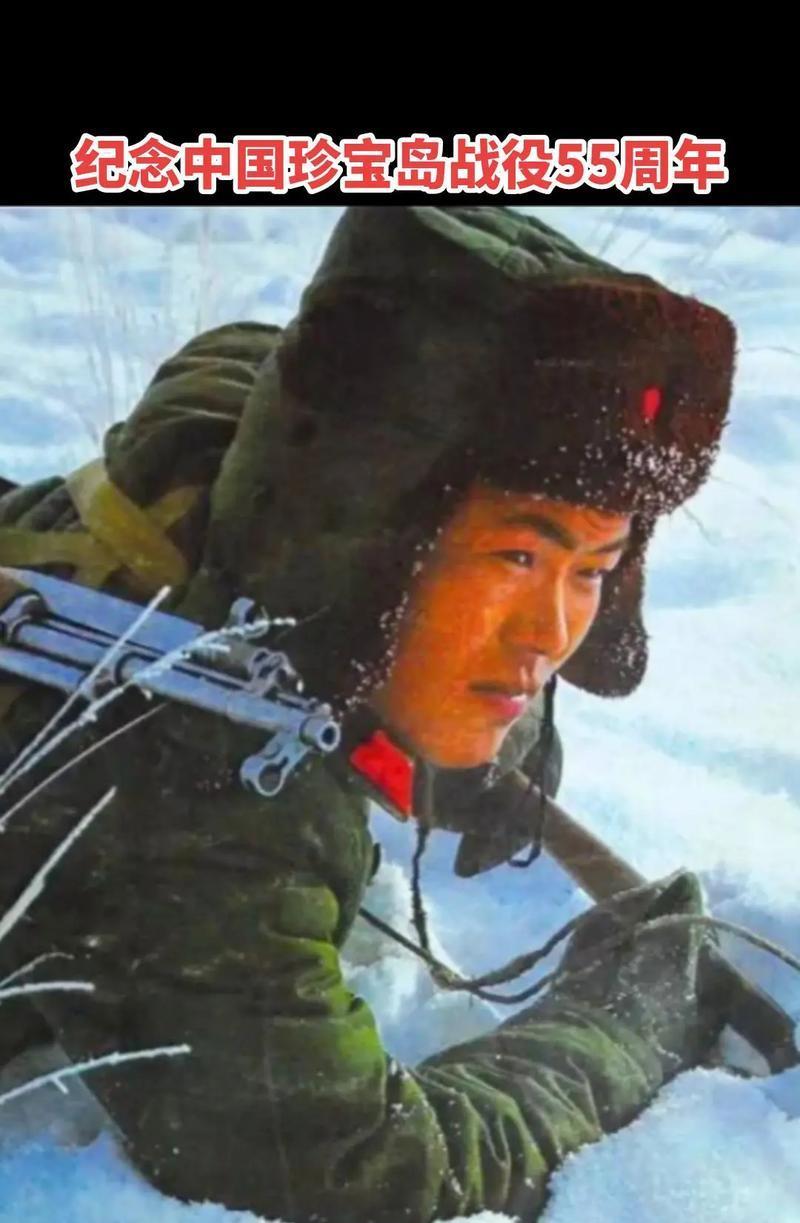

1969年3月2日,周总理叫醒了熟睡中的毛主席,焦急地说:“苏联正在攻击我们!” 听到周总理的话,毛主席猛然醒悟,想了想,霸道地说:“打我们?我国领土上决不允许他们嚣张!” 1969年3月2日的凌晨。北京,中南海,夜深人静。周恩来总理的办公室依旧亮着灯,处理着堆积如山的文件。突然,一阵急促的电话铃声划破了宁静。电话那头,是沈阳军区司令员陈锡联,声音里透着十万火急:“总理,苏联边防军侵入我们的珍宝岛,还向我们巡逻的边防部队开了火!” 这个消息,像一颗炸雷。周总理立刻放下了手头所有的工作。他太清楚这意味着什么了。那时候,中苏关系早就不是“同志加兄弟”了,双方在边境线上大兵压境,小摩擦不断,气氛紧张得像一根随时会断的弦。但直接动用军队开火攻击,这是头一回,性质完全变了。 事关重大,必须马上报告毛主席。周总理快步赶到毛主席的住处,主席当时已经睡下。在那个特殊的年代,没有什么事比战争的警报更紧急了。工作人员轻轻叫醒了主席。 毛主席披着睡衣坐起来,听着周总理简明扼要的汇报。当听到“苏联人开枪了,我们有伤亡”时,他那双深邃的眼睛里闪过一丝凌厉。沉默了几秒钟,他掐灭了手里的烟,说出那句掷地有声的话:“打我们?我国领土上决不允许他们嚣张!” 紧接着,他又补充了一句,这句话后来成了我们处理这类冲突的指导方针:“他们打他们的,我们打我们的,要针锋相对。” 寥寥数语,没有半句废话,但分量千钧。这不是一时冲动的狠话,而是一位战略家在瞬间做出的决断。意思很明白:第一,还击,必须打回去,在家门口不能让人欺负了。第二,控制规模,我们是被迫自卫,不是要挑起全面战争。这个“度”的拿捏,是政治,更是智慧。 很多人会问,这冲突到底是怎么起来的? 这事儿,历史档案记得清清楚楚。珍宝岛,在乌苏里江主航道中心线的中国一侧,自古以来就是中国的领土,有大量的历史文件和当地渔民的生产活动为证。但在六十年代中苏关系恶化后,苏军开始频繁地开着装甲车,带着兵,上岛挑衅,驱赶中国的边防军和老百姓。 一开始,咱们的战士们都接到了死命令:“骂不还口,打不还手。” 为的是什么?为了顾全大局,不想把事情闹大。所以,苏联士兵推搡我们的人,用枪托砸我们,我们的战士就手挽着手,组成人墙,硬生生把他们往外挤。你能想象吗?零下三十多度的严寒里,一群年轻的士兵,面对着荷枪实弹的外国军队,只能用血肉之躯去顶。 这种克制,却被对方当成了软弱。1969年3月2日早上,苏军的装甲车和步兵又一次侵入珍宝岛。当我们的巡逻队前去警告驱离时,对方突然就开了火。我们的边防排长孙玉国当机立断,下令还击。 这就是珍宝岛自卫反击战的第一声枪响。责任在谁,一目了然。咱们是在自己的土地上,被侵略者打响了第一枪之后,才被迫还手的。 说到这儿,可能很多年轻朋友不理解,苏联不是咱们的“老大哥”吗?怎么会闹到兵戎相见? 建国初期,苏联确实帮了我们不少,赫鲁晓夫上台后,他全盘否定斯大林,搞起了所谓的“和平共处”,想跟美国人一起主宰世界。他还想在中国搞“长波电台”和“联合舰队”,说白了,就是想从军事上控制中国,把我们当成他的一个卫星国。 毛主席的性格,中国人的骨气,决定了我们不可能答应。自己的家,得自己当家做主。 于是,意识形态的分歧加上国家利益的冲突,两边就掰了。从打嘴仗,到撤走专家,再到边境陈兵百万,关系一步步走向冰点。 我们虽然打退了苏军,但对方显然不甘心。3月15日,他们调来了更先进的T-62坦克和重炮,发动了更大规模的攻击。 那天的战斗打得极其惨烈。我们的战士装备不如人,就用血肉和智慧去拼。为了打掉那辆T-62坦克,多少战士冒着炮火冲上去,用反坦克地雷,用火箭筒,前赴后继。当时天寒地冻,有的战士牺牲了,身体都和冻土凝在了一起。 这场战斗,最终我们守住了珍宝岛,还把那辆T-62坦克给缴获了。这辆坦克后来被拉到北京的军事博物馆展出,成了我们保家卫国的一个铁证。 珍宝岛冲突,从军事上看,规模不大。但它的历史意义,怎么评价都不过分。 首先,它打出了国威军威。 向全世界宣告,新中国不是晚清,不是民国,不会任人宰割。不管你多强大,只要敢伸手,我们就敢剁。这种精神,一直延续到今天。 其次,它彻底改变了世界格局。 这一仗打完,苏联那边甚至发出了要对中国进行“外科手术式核打击”的威胁。一时间,全国进入临战状态,“深挖洞、广积粮、不称霸”的口号响彻云霄。也正是因为和苏联彻底闹掰,让当时的美国总统尼克松看到了机会。他意识到,可以联手中国来制衡苏联。这才有了后来的“乒乓外交”,有了1972年尼克松访华。中美苏“大三角”的格局,就是从珍宝岛这一仗开始的。