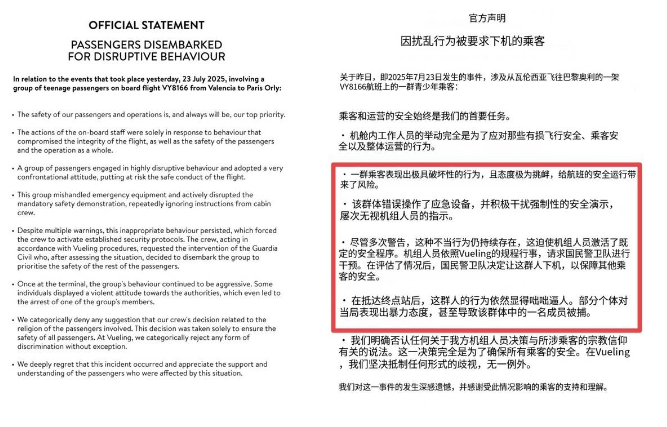

50名以色列儿童集体高唱“阿拉伯人去死”,带队老师被捕,以媒:全世界都迫害我们!据多家外媒报道,一名21岁的以色列夏令营教师在西班牙被捕,引发了以色列媒体的口诛笔伐。 7月23日,一则发生在西班牙航班上的新闻引发了不少关注。 事情的起因并不复杂,却牵扯出一连串的争议和讨论,尤其是以色列媒体的反应,更是让这场原本清晰的事件变得耐人寻味。 事情发生在伏林航空的VY8166航班上,这趟航班计划从西班牙瓦朗斯飞往法国巴黎奥利机场。 机上有一群特殊的乘客:21岁的以色列夏令营女教师带着50名犹太学生,这些孩子中最大的15岁,最小的才10岁。 在飞机起飞前的安全演示环节,空乘人员正认真讲解救生知识,这位老师却突然让孩子们集体唱起了一首歌,歌词中充满着是“阿拉伯人去死”的词汇。 这可不是什么普通儿歌,明眼人都能看出其中的极端主义倾向。 孩子们的歌声直接打断了空乘的工作,让安全演示无法继续。 更让人不安的是,这位老师似乎觉得这还不够。 她又让孩子们随意摆弄飞机上的应急设备,甚至扳动应急开关,面对空乘的劝阻,态度还十分恶劣。 飞机上的应急设备关系到整个航班的安全,随意操作可能引发严重后果,这已经不是简单的“调皮”,而是实实在在地危害飞行安全了。 面对这种情况,机组人员只能求助西班牙国民警卫队。 最终,这位带队老师当场被逮捕,50名学生也被请下了飞机。 涉事的航空公司随后发了声明,明确表示这件事和种族、信仰没关系,纯粹是因为有人危害了航班安全和运营秩序,毕竟保障所有乘客的安全永远是第一位的。 本来看似清晰的处理结果,到了以色列媒体那里却变了味。 他们纷纷报道称,“一名21岁的以色列女子只因为孩子们唱了首歌就被戴上手铐”,还强调“孩子们的情感受到了严重伤害”,更有甚者直言“以色列又回到了二战最艰难的时期”。 这种表述乍一听很容易让人同情,但只要稍微了解事件全貌就会发现,媒体刻意回避了最关键的问题: 那首歌的歌词明显在煽动种族仇恨,孩子们的行为已经威胁到了飞行安全,而老师作为成年人不仅没有制止,反而主动教唆。 这种回避核心问题、专注扮演受害者的操作,其实不是第一次出现了。 航空公司在声明里说得很清楚,机组的干预完全是因为“危及飞行完整性、乘客安全和整个运营的行为”。 孩子们不仅多次无视空乘指示、中断安全演示,在被请下飞机进入航站楼后,部分人还对当局表现出攻击性行为,这些都是有明确事实依据的。可 以色列媒体对此绝口不提,一门心思把事件往“迫害”上引,这种选择性叙事的手法,难免让人觉得有些刻意。 如果把时间线拉长,会发现类似的“选择性失忆”在相关事件中并不少见。 回顾历史,中国和犹太人之间曾有过一段温暖的过往。 二战时期,当犹太人遭受纳粹迫害、四处逃难时,上海成了他们的避难所,两万多名犹太难民在这里得到了中国政府和人民的无歧视接纳,过着相对安稳的生活。 更让人铭记的是中国外交官何凤山,他冒着风险利用职权给犹太人签发免费签证,直接从纳粹屠刀下救回了上万人的性命。 可令人遗憾的是,这位救人英雄去世后,他的事迹在很长一段时间里都没得到犹太人的足够关注和纪念,仿佛那段雪中送炭的过往从未发生。 而在近些年的事件中,这种“恩情易忘”的特点也有所体现。 中国维和部队在黎巴嫩执行任务时,一名士兵不幸被以色列军队误伤牺牲,对于这样的悲剧,以色列方面既没有正式的解释,也没有真诚的道歉,只是简单敷衍了事。 还有一次,一名中以混血女孩在巴勒斯坦被哈马斯绑架,中国大使馆第一时间介入斡旋,最终保障了女孩的安全,可女孩的母亲事后却在网上指责中国“不够帮忙”,这种做法实在让人难以理解。 回到这次航班事件本身,以色列媒体将“唱极端歌曲、危害飞行安全”简化为“因为一首歌被捕”,将“维护秩序”扭曲为“迫害”,这种叙事方式显然站不住脚。 飞行安全是所有乘客的底线,极端歌词本身就带有煽动仇恨的性质,老师教唆孩子这么做,已经超出了正常行为的范畴。 与其把精力放在炒作“受害者形象”上,不如正视事件中暴露的问题:极端思想对青少年的影响、对他人安全的漠视,以及面对错误时的逃避态度。 说到底,国际社会的评价从来不是凭空产生的,而是由一件件具体的事情积累而成。 只有真正反思自身行为、尊重历史与现实,才能赢得应有的理解和尊重,否则再怎么炒作“被迫害”,也难以改变事件的本质。

我爱钓鱼

天欲灭之,其必欲疯狂