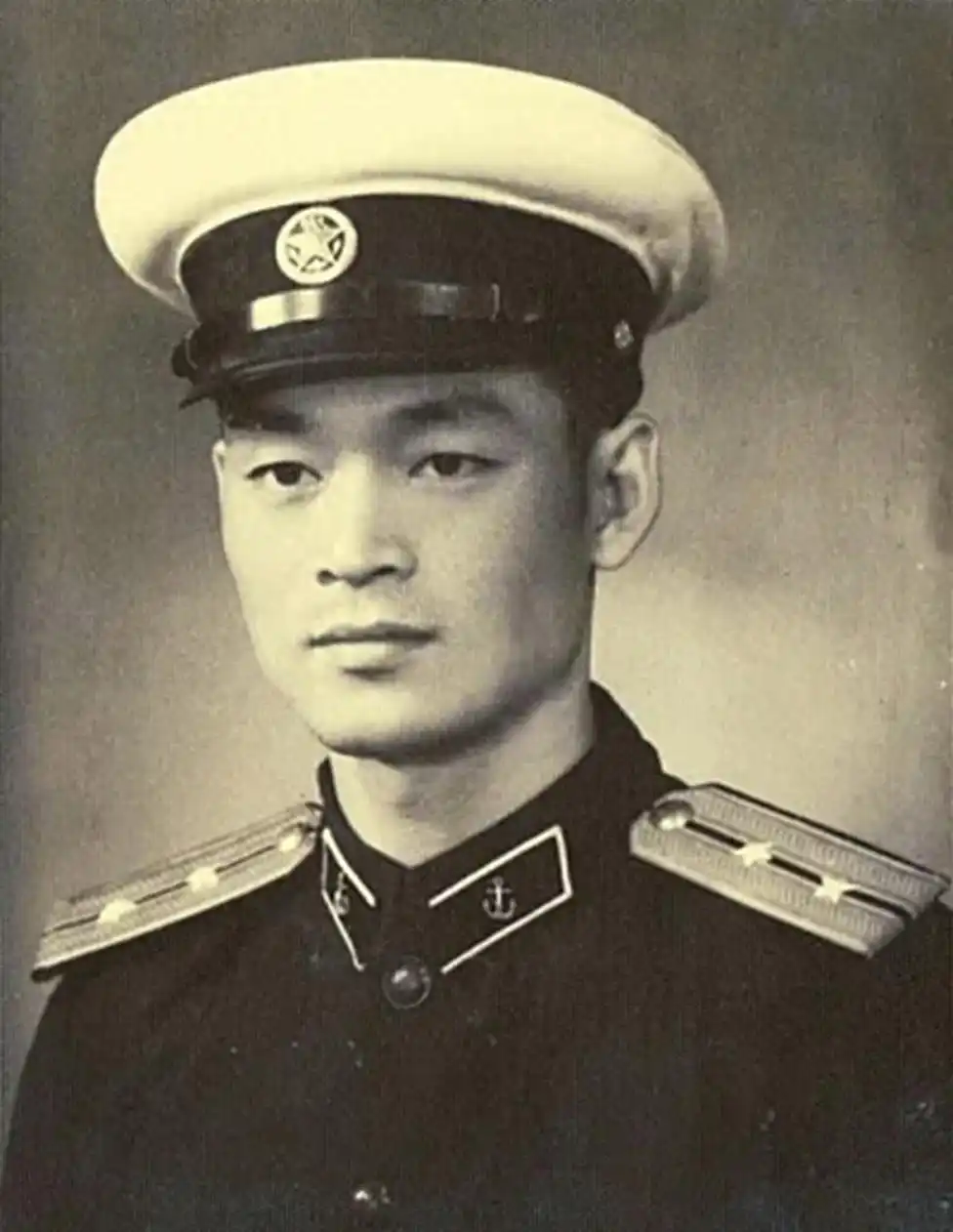

1995年,许世友之子许光与妻子一起来北京看望女儿,对她直言:“我们不去住招待所,住你家里给你看孩子。” 话音落地,让当时正在积水潭医院进修、忙得脚不沾地的女儿许道江心里五味杂陈。这是父母自她1984年参军离家后,十多年来头一回到北京看她。 本想着二老远道而来,怎么也得安排得妥妥帖帖,住个条件好点的招待所,让他们歇歇脚。可父亲这脾气,她最了解,说一不二,硬邦邦的,容不得半点商量。 最终,许光夫妇还是挤进了女儿那并不宽敞的家,白天帮着带外孙女,晚上就和衣而睡,没给国家和女儿添一分额外的负担。 很多人可能觉得,这事儿做得有点过,甚至有些傻。放着开国上将儿子的身份不用,放着本可以享受的待遇不要,何苦把自己和家人弄得这么憋屈? 但要真正读懂许光这个人,就得把他放回大别山那片红色的土地上,放回他那坎坷又传奇的一生中去。 许光的人生,是从苦难里泡出来的。他小名叫黑伢,两岁时,父亲许世友便随红军转战,从此杳无音信。 在那个战火纷飞的年代,他和奶奶、母亲过着颠沛流离的生活,靠乞讨和野菜果腹。 有一次敌人清乡,放火烧山,姑姑抱着他躲在山洞里三天三夜,头发都被燎焦了,才保住他一条小命。 这段九死一生的童年,让他成了电影《闪闪的红星》里潘冬子的原型之一,也把苦这个字,深深地刻进了骨子里。 或许正是因为尝尽了苦,他才格外珍惜来之不易的一切,也格外看不得别人受苦。 1965年,已是北海舰队首批舰长的他,为了替父亲尽孝,毅然放弃了无量前程,回到了贫瘠的家乡新县。 他这一留,就是一辈子。他为奶奶、伯父、母亲等五位亲人养老送终,更是把整个大别山的老百姓,都当成了自己的亲人。 乡亲朱慈柱至今都记得,当年父亲早逝,母亲拉着几个孩子走投无路,在坟前痛哭。 是路过的许光掏出了身上所有的钱,并在之后连续九年,每年两次从自己微薄的工资里挤出钱来资助他们家。 那时候,许光自己家里也穷得叮当响,四个孩子要养,有时候孩子病了,都得卖掉自己上下班的自行车换钱。 可即便这样,他资助我军后代的钱款,据不完全统计也高达数万元。他常说:“比起在战争中牺牲的战士后代,我们应该知足了。” 这种严于律己、宽以待人的家风,源头在许世友将军那里。许世友一生传奇,脾气火爆,却对子女要求极严。他留给子女的唯遗产,就是一个装着旧军装的木箱子。 他常告诫孩子们:“你们同学的爷爷,要活到现在,都比你爷爷官大,他们为国家牺牲了。所以你们要珍惜现在。” 许光把这根接力棒牢牢地攥在了手里。他常对子女们说:“我早把高干子弟的帽子摘掉了,你们更不能再戴!” 大儿子许道昆想当兵,他作为征兵负责人,硬是因年龄差一点没让儿子走后门。 小女儿师专毕业,有机会留在大城市或者继续深造,他却说:“回新县有什么不好,新县教育正需要人呢。”就把女儿叫回了老家当了一名普通教师。 他不仅不让子女沾光,自己更是处处避嫌。1992年退休时,很多人提醒他,凭他在解放战争时期的经历,完全可以按离休办理,待遇会好很多。 他却摆摆手,淡然地说:“到了马克思那里,不都一样吗?”主动放弃了争取。 他一生搬了几次家,却是越搬越小,越搬越差,最后栖身于一栋老旧单元楼里不足70平米的蜗居,直到去世。 2012年,许光被查出肺癌,住进了广州军区武汉总医院。女儿想让他住条件好点的病房,他却发了火:“我是来治病的,不是来享受的!” 他还给自己立下三不规矩,不用进口药、不做过度治疗、不给子女添麻烦。住院20多天就闹着要出院,他说:“这要花很多钱,我是一个普通的家庭,没有那么多钱。”