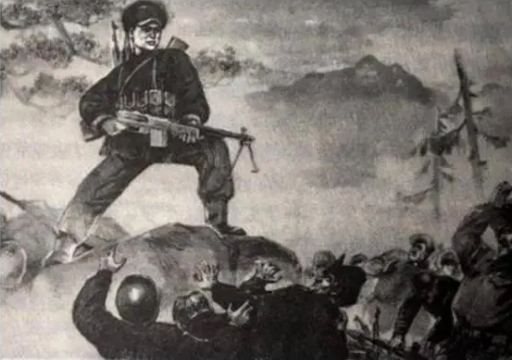

1951年,志愿军清点战俘,发现有63个英国俘虏无人认领,正疑惑时,两个新兵突然开口:“这些都是刘光子抓的。” 1951年4月24日,朝鲜雪马里地区,临津江南岸的山坳间,春季的枯草高约半米,空气中弥漫着刺鼻的硝烟和英军武器保养剂的鲸油味。 志愿军第63军187师的战士刘光子,带着两名新兵张禄昌和王立成,正在打扫战场。突然,一阵金属碰撞声打破了短暂的寂静——那是英军拆卸炮栓的声音! 刘光子猛地停下脚步,浓眉紧锁,示意新兵蹲下。他顺着声音望去,只见无名高地下的山坳中,约10名英军士兵正忙碌着,卡其色作战服在枯草间若隐若现。 然而,情况远比表面复杂。刘光子凭借战斗直觉,察觉到山坳下方还有更多敌人。果不其然,那里隐藏着英军第29旅皇家重坦克营F连炮兵分队,足有百余人!他们正拆卸25磅野战炮,准备仓皇撤退。 刘光子心跳加速,脑中飞速盘算:敌众我寡,若不果断行动,恐被敌人反扑。他咬紧牙关,低声对新兵说:“跟紧我,咱们得先下手为强!”这一刻,他选择了孤注一掷。 面对百余敌人,刘光子没有退缩。他猛地端起司登MKII冲锋枪,对着山坳就是一梭子扫射,子弹划破空气的尖啸声响彻山谷。 随即,他投出两枚手榴弹,爆炸声轰鸣,尘土飞扬。与此同时,他扯开嗓子高喊:“一营左翼包抄!二营右翼阻击!” 声音洪亮,仿佛身后真有千军万马。张禄昌和王立成也不甘示弱,拿起刚缴获的布伦机枪点射策应,枪声此起彼伏,营造出大军围攻的假象。 这一招心理战效果立竿见影。英军士兵本已士气低落,听到喊声和枪声,彻底陷入混乱。 部分士兵试图反抗,刘光子毫不犹豫,果断开火击毙7名持枪者,鲜血染红了枯草地。 其余英军见状,斗志全无,纷纷丢下武器,举手投降。刘光子用生硬的英语喊道:“Hands up!缴枪不杀!”他用枪口指向地面,示意敌人放下抵抗。

最终,百余名英军士兵在恐惧中崩溃,甚至有人失禁,穿着卡其色军服的身影一个个瘫软在地。 刘光子迅速指挥俘虏互解绑腿,将他们串联捆绑,排成双纵队押解。他那1.7米的身躯站在队伍前,脸型方正,浓眉阔嘴,眼神如刀般锐利。 散落在地的英军臂章上,蓝底白字写着“GLOUCESTERSHIRE”,这是格洛斯特营的标志,也是刘光子孤胆战果的见证。 押解途中,危机并未结束。队伍行进在崎岖的石灰岩山体间,沟壑纵横,枯草摩擦着士兵的裤腿,空气中依然弥漫着硝烟。刘光子走在最前,司登冲锋枪紧握手中,时刻警惕着俘虏的异动。 突然,天空中传来美军战机的轰鸣声,紧接着一枚炸弹呼啸而下,爆炸的冲击波掀起漫天尘土,炸死炸伤十余名俘虏。 队伍瞬间陷入混乱,有的俘虏尖叫着想逃跑,刘光子猛地转身,枪口一扬,喝道:“站住!再动就开枪!”他的声音如雷,硬生生震住了慌乱的俘虏。 这一路,刘光子的心弦紧绷到极点。他知道,若稍有松懈,自己和战友的性命都将不保。最终,经过数小时的艰难跋涉,他将剩余63名俘虏押抵187师俘虏收容所。 交接时,战友们看着这一长串俘虏,目瞪口呆:“老刘,你咋做到的?就你们仨人?”刘光子只是咧嘴一笑,擦了把脸上的汗,寡言的他没多说一句,只是默默点了根烟,眼神中透着疲惫与自豪。 刘光子的壮举很快传遍志愿军部队。1951年,志愿军政治部第178号立功通令授予他“特等功”,并颁发“孤胆英雄”称号。他的事迹被写入《抗美援朝战争史》,甚至传到国外。 1952年访苏时,斯大林亲自触摸刘光子胸前的勋章,惊叹道:“这人能俘虏63个,他的部队能否俘虏63000个?”1953年,捷克斯洛伐克记者拍摄了专题片《东方大力神》,刘光子成为国际舞台上的传奇符号。 然而,回到现实,刘光子依旧是那个寡言内向的宁夏农民。他1939年参加革命,战场上的果敢与生活中的朴实形成鲜明对比。 他用行动证明,一个普通人也能在关键时刻爆发出惊人的力量。战后,他的司登MKII冲锋枪被陈列在平壤革命博物馆,枪号712033,静静诉说着那段孤胆传奇。 刘光子的故事,不仅仅是战场上的奇迹,更是一个普通人面对绝境时的勇气与智慧。他用虚张声势震慑敌人,用果断行动掌控局面,最终创造了以一敌百的传奇。