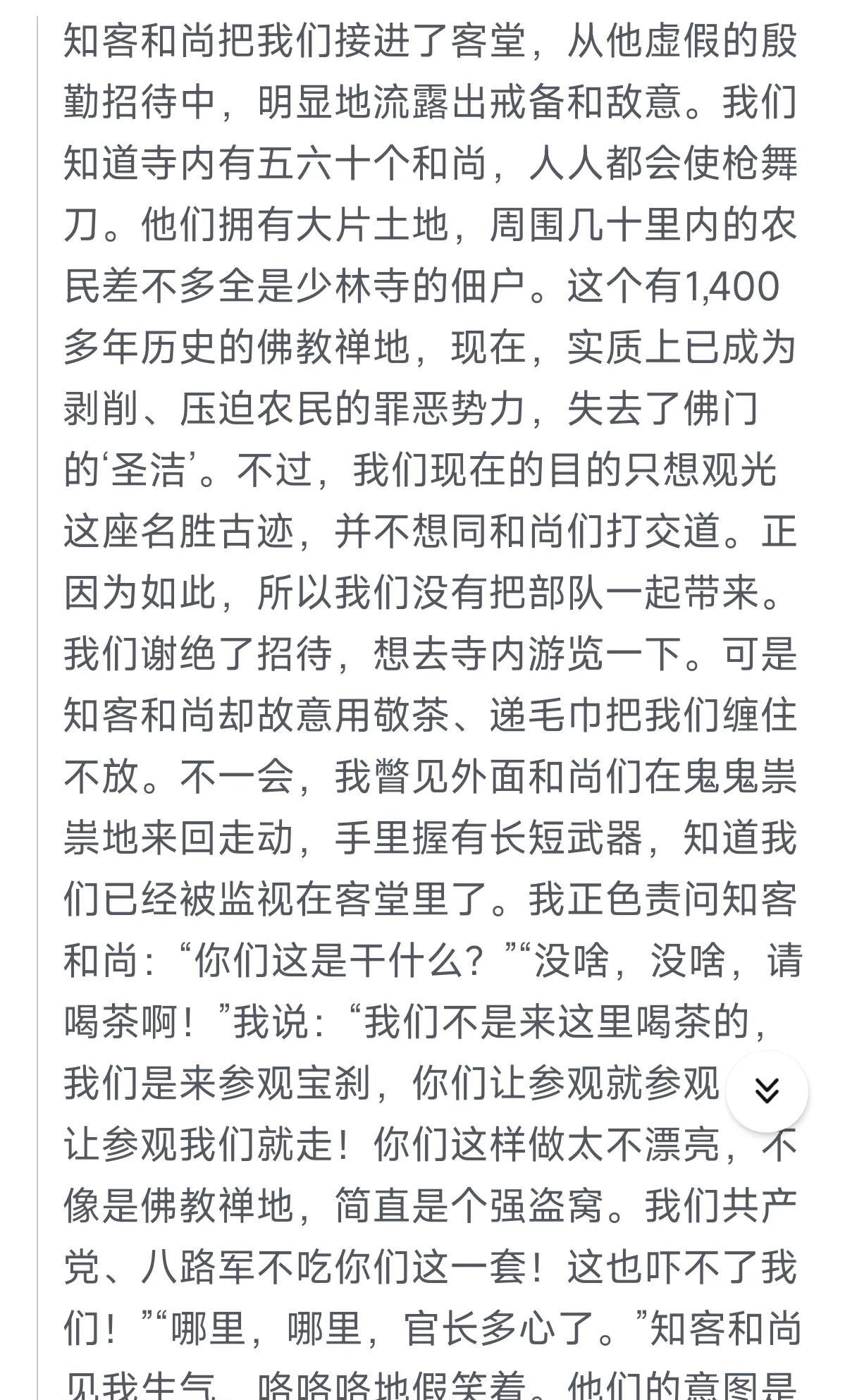

一支声势浩大的队伍,从长安启程。车辚马鸣,旌旗遮日。中军高坐者,是曾三度入相、位极人臣的王铎。他携家带眷三百余人,赴任新职节度使。本是春风得意,却在魏博境内,陷入一场血雨腥风。无一生还,尸骨无归。背后操盘者,不是贼寇,不是政敌,而是一个才名满世的文人。纸笔之间,竟能布下杀局。 唐中和年间,王铎贵极一时。祖籍太原,名门望族,伯父王播曾位列宰辅。他本人登第及第,年少即官,后历任户部侍郎、中书舍人、礼部尚书,三度中书令。可谓朝中重臣,权倾一时。 在朝多年,他性情张扬,惯用大排场。服饰讲究,居舍奢华。最引人议论的是,他所携侍妾之众,在朝堂亦属罕见。有传言称其府中姬妾上百,歌舞不绝。 朝廷忧其跋扈,不愿其久留中央,遂授以义昌节度使,让其赴任沧州地方重地。王铎也不推辞,当即启程,自长安起,向东北而行。此番出行,非比寻常。他携带家属、幕僚、仆从,三百余人,车马百乘,旌旗十里。百姓观望,如迎天子巡幸。 沿途所过之地,地方官迎送如仪,贡品堆满,足见朝廷仍重其权势。但此阵仗,也引来他人觊觎。魏博,正是风云之地。 魏博节度使乐彦祯,老成持重,治军严整。他之子乐从训,野心勃勃,为人贪婪。正当王铎一行将入魏博时,从训心生警觉。如此声势,是否另有所图?他开始暗布耳目,探查王铎行踪。 此时,他的幕僚李山甫献策。 李山甫出身寒门,却文才横溢。少年屡试不第,辗转入幕,才华早被称颂。他才思敏捷,诗章传世,却心藏锋芒。久居人下,心中积怨。当他看到王铎大排场、高侍妾、重财物,便暗生一计。 他晓之以利,诱从训设伏高鸡泊一带。那处地势低洼,两侧树木葱郁,正好设伏。李山甫甚至亲自绘图,部署埋伏骑兵、分割队列、设障堵路,务求一击致命。 从训应允。两人联手,调动部队,准备扑杀。 王铎却浑然不知,仍一路高歌而行。 那天日落时分,王铎车队抵达高鸡泊。暮色之中,旌旗微动,侍妾笑语。谁也没料到,此地是死地。 突如其来的骑兵,扑面而出。前列车马一阵混乱,已被劈杀大半。中军尚未反应,后列已全溃。王铎身边亲卫拼死护主,却寡不敌众。 弓箭齐发,火油泼洒,尸首成堆。侍妾被强掳,贵族妇女或死或辱。王铎本人,被拖下车辇,身中数刀,血洒座毯。他临终之际,仍不明白,自己为何横死荒野。 三百余人,几无生还。尸体抛入浅河,染红一带水域。高鸡泊自此多年,夜晚皆有人声呜咽之闻。 朝廷闻讯,震怒莫名。乐彦祯奏报称,盗匪劫掠,追之无果。中央虽疑,却无证据。李山甫早已“病退离职”,匿于民间。 王铎之死,就此成谜。 朝廷不追问,地方不惩治。乐从训被封开府仪同三司,仍镇魏博。李山甫隐身江南,以诗文行世。没人再提高鸡泊之血,没人再问王铎之冤。 有人说,李山甫晚年常于湖畔作诗,笔下寂寞,情意缱绻。他写江月、写离人、写秋风,却不写王铎。只有一联藏于杂诗中,“百骑凌波归不得,一朝坠叶掩山川”,被人解读为他唯一的悔意。 但真相早已被掩埋。王铎的儿女死于途中,侍妾无影无踪。高鸡泊之地,多年无人通行。 直到宋人笔记中,有文士提起此事,才让这场灭门惨案再现纸上。而那一位才子,终被钉入历史的阴影。 世人皆知诗文可感天地,却不知才情也可为刃。李山甫,一个才高八斗的文人,用诗才筹谋杀局,成就一场三百人灭门的悲剧。 王铎,宰相、重臣、显赫一方,却因排场太大、锋芒太盛,死于他人算计。朝廷的软弱,才子的冷血,野心者的贪婪,三者勾连,才造就这场大屠。 历史不会忘。那条被血染红的小河,那场盛大出行的结局,早已刻进记忆深处。才子之名,不再只属诗文,还沾染着王铎家眷的冤魂与旧血。