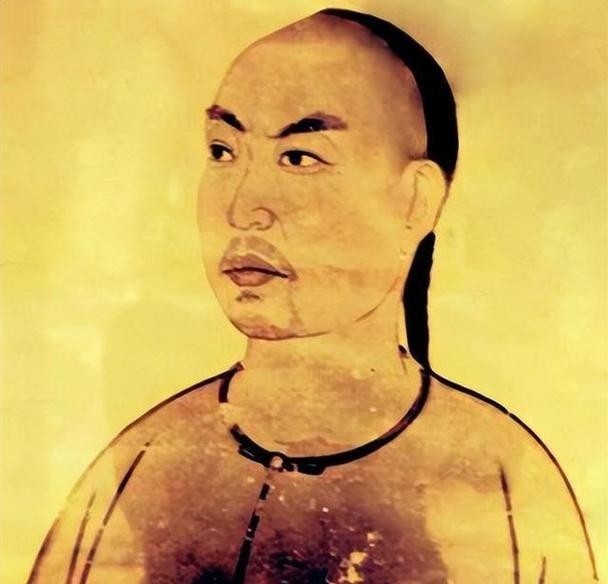

清朝打不过英国,打不过法国,打不过德国,打不过俄国,打不过日本,打不过美国,打不过意大利,甚至还打不过葡萄牙、荷兰、比利时这些小国家,为什么呢? 首先得明白,打仗从来就不是简单比谁拳头大。一场战争的胜负,背后牵扯的是打仗的动力(为什么打?)、有没有钱(能撑多久?)、武器水平(谁更先进?)、怎么组织(军队听谁的?水平咋样?)、武将的能力(指挥好不好?)、整个的经济底子(生产跟不跟得上?),以及最关键的——本身是不是健康有力,能在多大程度上把它的力量集中起来投入战场。很不幸,在这些方方面面,清朝的毛病实在是太多了,很多甚至是要命的病根。 第一个大问题:清朝的军事技术和组织落后了一个时代。 这是最直接、大家也最容易看到的原因。当英国人在鸦片战争中开着蒸汽铁甲舰,架着打得远又准的大炮来的时候,清朝水师的主力还是木头帆船和老式土炮,射程近、威力小、机动性差。 陆军也一样,清军主力绿营、八旗到了晚清,训练废弛,装备也停留在冷热兵器混用的时代,士兵扛着大刀长矛,再配些几百年前就有的明朝老火枪(火绳枪为主),甚至很多士兵连火枪都没有,得自己带刀。 这和当时已经普遍装备后膛装填线膛枪(射程、精度、射速大幅提升),拥有野战炮和炮兵体系,并且按近代化标准训练组织起来的欧洲军队根本没法比。 就像拳击手上台,你练的是传统武术,虽然功夫好,但对方拿的是沙漠之鹰,怎么打?而且清朝的军队还分属不同的系统(八旗、绿营、后来的勇营),缺乏高效指挥和后勤保障体系,打起仗来像一群散兵游勇。 第二个大问题:经济财政拉胯,清朝太穷,打仗根本耗不起。 打仗是非常烧钱的事情。买武器要钱,发军饷要钱,运粮食弹药要钱,建设军事体系(比如修炮台造军舰)更要大把的钱。清朝的经济基础在乾隆后期就已经显出疲态。 人口激增但土地产出有限,税收主要依赖农业和一点点的贸易(后来是鸦片战争后的海关税)。地主士绅享有特权,税收不上来。清朝的家底空虚,到了打仗的时候,只能靠摊派和地方临时捐税,搞得地方民穷财尽,怨声载道。 太平天国(1851-1864)打了十几年,基本耗尽了清朝的老本。后面再去打洋人,无论是添置新式武器(如北洋水师),还是支付战争开支和战后赔款(数额巨大,动辄千万甚至上亿两白银),都让清朝雪上加霜,债台高筑。 简单说,清朝太穷了,像样点的现代化国防都建不起,勉强建了(如北洋舰队),也因为没钱买煤、买炮弹、更新舰船而迅速落后甚至丧失战斗力(甲午前北洋水师的问题)。列强打清朝是盈利行为(打赢了拿赔款开市场),清朝打仗是破产行为(越打越穷,越穷越打不过)。 第三个大问题:武将、文臣体系,一团乱麻,根本理不清,道不明。 清朝到中后期,贪腐成风。连买军火都有人敢吃回扣,这在很多败仗(如甲午海战中炮弹质量差甚至掺沙)中是致命原因。 清朝朝廷内部矛盾重重,帝后党争(光绪与慈禧),京城和地方督抚(如湘军、淮军势力)相互掣肘,满汉大臣不和。打仗的时候,经常是令出多门,前线将领不知道该听谁指挥。将领之间也互不信任,各自为战,做不到协同配合。 比如甲午战争,日军主力在朝鲜和辽东进攻,南洋、广东舰队却借口防守未参与支援北洋水师。这种离心力极大地削弱了国家进行对外战争的整体能力。统治者(主要是慈禧太后)虽然知道落后要挨打,搞了些洋务运动(自强运动),但根本目的是为了维护清朝,而且骨子里还是盲目自大,迷信祖宗之法(比如对义和团“刀枪不入”的愚昧利用),同时极其害怕动摇自己的根基,拒绝真正全面向西方学先进(如君主立宪、现代教育体系)。 第四个大问题:清朝信息闭塞,观念落后,不懂敌人更不懂世界。 清朝长期闭关锁国,沉浸在天朝上国的迷梦里,对世界的变化知之甚少。道光皇帝在第一次鸦片战争打了一半,还在问大臣英国在哪里,到底有多大?英国女王嫁人了没有?这种认识水平,怎么可能做出正确的战略决策? 为什么清朝还支撑了那么多年?因为他们分地盘,是及其认真的。去看看湘军与淮军战史,发现很多将领被处罚,原因竟然是朝廷让收兵将领找理由不收,反而继续攻打,造成伤亡惨重或者将领自身身亡。 这很难理解,至古以来,军阀一般都是避战为何求战呢。原因是清朝认认真真在分,谁打下来的地盘,督府巡抚实实在在的给你。就算战死,该给的实惠也会落实到你孩子身上。 所以才有这么多将领拼死去拿城破敌争功。太平天国灭亡后,为何涌现出那么多汉人督府,湖广,两江,川陕总督都是汉人,这都是灭太平天国途中实打实分出来的军功。 这也造成了后期汉人督府不听朝廷话搞出来的东南互保。反过来讲,清朝宁愿汉人做大,也要保证蛋糕按军功分配。这份实诚让有本事的汉人为他出力,成功续命五十年。#头号创作者激励计划#

![慈禧:天道好轮回啊[并不简单]](http://image.uczzd.cn/15823917368718004970.jpg?id=0)