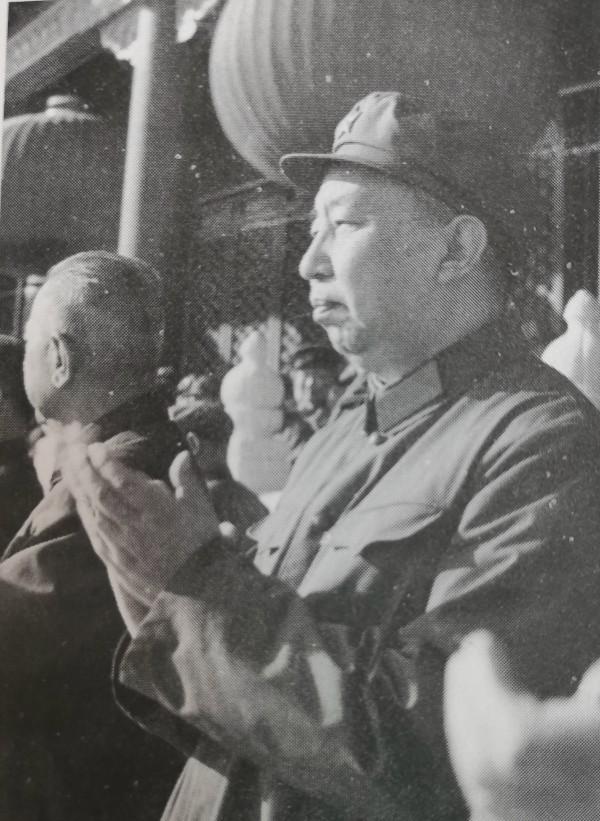

华国锋对李先念说:他们很注意我,你去叶帅那里走一趟 (1976年9月11日清晨)“老李,你去玉泉山替我跑一趟。”电话那头,华国锋把声音压得极低。李先念只“嗯”了一声,随后两人同时挂断,整个通话不到十分钟,却足以搅动中南海那一池深水。 短暂的宁静被沉重空气压得透不过气。九月的北京,一片灰黄。毛泽东的灵车刚刚驶过长安街,那条路此刻看不见欢呼,也听不到口号,只余低沉的悼念。此前八个月里,周恩来、朱德相继离世,唐山大地震撕裂大地。对很多人而言,1976年仿佛被暗色帷幕罩住,连呼吸都带着砂砾味。 然而真正的漩涡在人民大会堂内。四人帮仗着舆论机器、组织渠道、亲信网点,摆出“接班”的阵势。政治局会议上,他们咄咄逼人,话锋针针见血,甚至直接拿华国锋“资历浅”说事。讽刺的是,毛泽东留给华国锋的那句“你办事,我放心”,却被他们当作“尚未盖棺”的口实反复翻弄。孤立感随时卷土重来。 更棘手的是安全问题。华国锋在住处门前能清楚看见陌生面孔换班,院门外还停着几部并不常见的212吉普。8341部队值班哨兵虽然仍听指挥,但暗线里到底谁在通风报信难以摸清。就连那部红色保密电话,华国锋也怀疑被做了手脚。想找叶剑英谈,却不能贸然上门——一步走漏,前功尽弃。 此时,他只能选一个稳得住、闯得出去、能说服叶帅的人。李先念成了最合适的那张牌。西路军余火、湖北抗战、新中国财经统筹……李先念的简历在政治局老同志里几乎挑不出裂缝。更重要的,他对“四人帮那一套”心里早有七分厌烦,剩下三分只是等待时机。 李先念也清楚风险。跟车、监听、尾随,一环都躲不开。9月12日一早,他在钓鱼台做了个“植物园散心”的口头请示,随后乘座车缓慢驶向北郊。车过圆明园时突然调头,拐上西山盘山路。跟线的吉普没料到这一折返,被甩开数百米,可那辆车顶上可疑的高频天线让李先念不放心。司机踩下油门,眼看仪表盘指针逼近七十,“老李”才闭目养神似的说道:“别急,稳点儿。” 车停玉泉山脚。值班战士见李先念,只简单敬礼放行。叶剑英已经站在小径上,外套随意披着,草鞋上沾了露水。开口没称呼,直接问:“奉命而来?”李先念点头,却竖起食指放在唇前,示意慎言。两人推门进屋,随手扭开收音机,把音量调到最大,正好是播放国际台英语新闻,嗡嗡不清。此后十五分钟,他们不说一句话。叶帅递来白纸黑笔,李先念先写:“斗争不可拖。”叶帅回一行:“要快也要稳。”又写:“三处要害,先控新华社、广播、警卫部队。”再写:“8341可统一指挥。”两人对视,微微点头。 细节很快敲定:叶剑英负责联系中央警卫局和空军,确保京西电台在关键夜晚不被夺频;李先念牵头起草临时中央会议决议草案,提前让陈锡联、吴德等人心里有底;华国锋坐镇中南海,必要时以中央副主席名义下达加急电报给几大军区,先声夺人。叶剑英在纸上补了最后一句:“106后,凌晨1时前稳定局势。”106即10月6日,暗号一出,时间表就此锁定。 不言而喻,离开玉泉山的那一刻,李先念相当于把半条命交了出去。返回途中,他故意在颐和园东门停了十分钟,下车抽一支烟,给那些盯梢的人制造“休闲”假象。有人事后回忆:那天傍晚,李先念脸色反而比上午散步时轻松,好像把一块巨石从肩头扔进昆明湖。 接下来的二十余天,北京政坛看似风平浪静。纪念毛主席的群众活动、各省汇报电报照常往来,四人帮还在准备“批邓、反击右倾翻案风”的后续文件,根本没嗅到异常。9月29日晚,王洪文在招待所提到“华主席”时还故作轻松:“他怕是熬不住吧。”谁知第二天的简报里,华国锋已批准叶剑英以中央军委名义检查首都战备。那是一记极轻的敲门砖,只要内部人懂得看门道,就能感到气压正在改变。 10月6日夜,两辆没有车牌的吉普先后驶入钓鱼台国宾馆18号楼。王洪文、张春桥、姚文元分批被请“谈话”,刚落座,电话和门锁同时被切断;与此同时,中央广播事业局、新华社总机房由8341特勤接管。叶剑英半夜一点签发命令,天安门广场照常升旗。北京城睡得踏实,真正的风暴只在不到三百人之间卷过。 7日早晨,《人民日报》刊出短讯:“江青、张春桥、姚文元、王洪文被隔离审查。”有意思的是,很多市民先从上海《文汇报》电讯上看到这一行字——印制时间更早,夺取喉舌的计划可见精准。当天中午,华国锋与叶剑英、李先念并排坐在人民大会堂湖南厅,宣布“党中央、毛主席路线得到捍卫”。其余人只是静静鼓掌,没有口号,没有欢呼,仿佛担心声音惊扰了仍在灵堂的伟人。 事后,国外媒体纷纷猜测“宫廷政变”“军人干政”。实际上,决策核心不过三人,动用部队总数也不过两千。多数北京居民直到国庆阅兵取消的消息传来,才明白朝局发生巨变。不得不说,相比以往刀光剑影的党内斗争,这一次更像一场精密的外科手术,伤口最小,目标最明。