西藏土著汉人是不少的,我说的是家族生活了几百年的那种。 赵尔丰入藏时,许多村庄都扶老挟幼,送上族谱,要求编户入册,做带路党,连赵尔丰都感到吃惊,这些人说,他们是汉人,在这里己居住几百年了。 这些人手里的族谱,纸页都黄得发脆,有的还用桑皮纸小心裱过。 你知道吗?这些藏地汉人手里的族谱,藏着多少代人的念想。翻开那些脆黄的纸页,好多开头都写着“原籍陕西泾阳”“祖籍四川巴县”,落款年份能追溯到明朝甚至更早。他们不是凭空出现在藏地的,大多是跟着茶马古道的马帮、戍边的士兵或是逃难的农户过来的。 就说昌都附近一个叫“汉藏村”的地方,村里老人讲,他们祖上是明朝洪武年间的驿卒,当时朝廷在藏地设驿站,派了一批汉人过来守驿道,没想到一守就是十六代。驿站早没了,可他们还保留着打糍粑时掺小麦粉的习惯——那是老家关中的吃法;家里神龛上,除了藏地的经幡,还贴着用朱砂写的“天地君亲师”牌位,字都快磨没了,每年还照样换新。 为啥几百年过去,他们还认自己是汉人?赵尔丰的幕僚在日记里记过一件事:有个叫李正明的老汉,捧着族谱跪在地上哭,说爷爷临终前攥着他的手讲,“咱根在汉地,哪怕头发白了、说话带了藏腔,坟头也得朝着东方”。 那时候藏地动荡,这些汉人夹在中间不好过,既要学藏语、适应当地气候,又怕忘了老家的规矩,只能靠着族谱和口耳相传的故事撑着。族谱里不光记名字,还写着“不可忘耕读”“遇汉兵需相助”,这些话就像刻在骨子里的规矩。 赵尔丰刚开始也犯嘀咕,觉得这些人说不定是为了讨好处才认祖归宗。他让人查了几个族谱里提到的原籍地,没想到陕西泾阳真有个李家庄,村志里记着“永乐年间,李氏兄弟三人赴藏,未归”,时间、人名都对得上。 更让他吃惊的是,这些人不光带路,还能说出内地的时令节气,甚至知道四川乡下的插秧谚语。有个少年指着自己腕上的绳结说,这是奶奶教的“长命缕”,跟老家端午戴的一模一样,只是线用的是藏地的羊毛。 其实啊,这些藏地汉人哪是突然冒出来的?从唐朝文成公主入藏带了工匠,到元朝在西藏设宣政院迁去官吏,再到明清的茶马互市引来商贩,汉藏之间的往来从来就没断过。只是以前没谁专门给他们编户,他们就像散落在草原上的种子,自己扎了根,还拼命记着原来的土壤。 你想过吗?几百年里,他们肯定也动摇过。有的娶了藏族媳妇,有的孩子从小只说藏语,可为啥一见到赵尔丰的队伍,还是要捧着族谱站出来?或许是因为“汉人”这两个字,对他们来说不只是身份,更是乱世里的一点念想——知道自己不是孤零零的,远方有家,有同根同源的人。 这些泛黄的族谱,哪只是几张纸?那是一代代人用性命护着的根。他们证明了,汉藏之间的缘分从来不是一时的联姻或贸易,而是早就在岁月里织成了一张密网,你中有我,我中有你。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

倒春寒

我们伟大的汉族人!!!

广莫 回复 08-04 16:47

[点赞][点赞][点赞]

天大地大

希望汉地強大,多护佑散落各处的认可中华之人。汉地的强大,认可中华之人也能随之受益,并受到强撑。

如风

汉人强大,其他民族才有光,这是现实,毕竟中华民族有多数民族也有少数民族,大家是一条船!

用户13xxx95

现在大多数润出去的二鬼子拼命抵毁祖国,早就忘了自己曾经的中国人身份了 !!![100][100][100]☝☝☝🤑🤑🤑

用户17xxx65

把疆域归功清朝和寄生虫,抹杀中国历史,中华民族的贡献,不是蠢,就是坏。

用户10xxx25 回复 09-20 09:12

一分为二的看问题没错,但你这样更坏,

用户17xxx77 回复 09-16 16:45

你混淆了一个概念:实际控制面积

山花烂漫

还记得自己的根,比去外国的润人强太多

天边的云 回复 08-13 11:55

和去外面的润人不一样。是为了生活而去的藏地。汉人弱时没少被当地期侮

泥泞中的老虎

所以不孝有三,无后为大,很多人说是封建落后,这个其实没有问题,中华民族就是靠这个传承的。我们反对的是极端化。

荣亚松

我有一个梦,阳光所照皆为汉土!

飞天581

藏地汉人和彝地汉人一样,是被掳掠去的吧,作为农奴肯定有血泪史

苍穹 回复 08-18 18:33

大多数都是驻军后裔。

重重滴 回复 09-20 20:23

掳掠的能有后代?

江东豪客

外蒙不也有不少父老苦盼天兵北上收复乌里雅苏台![跪了][哭笑不得]

~~荒~~ 回复 09-11 14:09

被基本上杀绝了!十多万汉人和亲汉王爷全被杀!

時空交錯

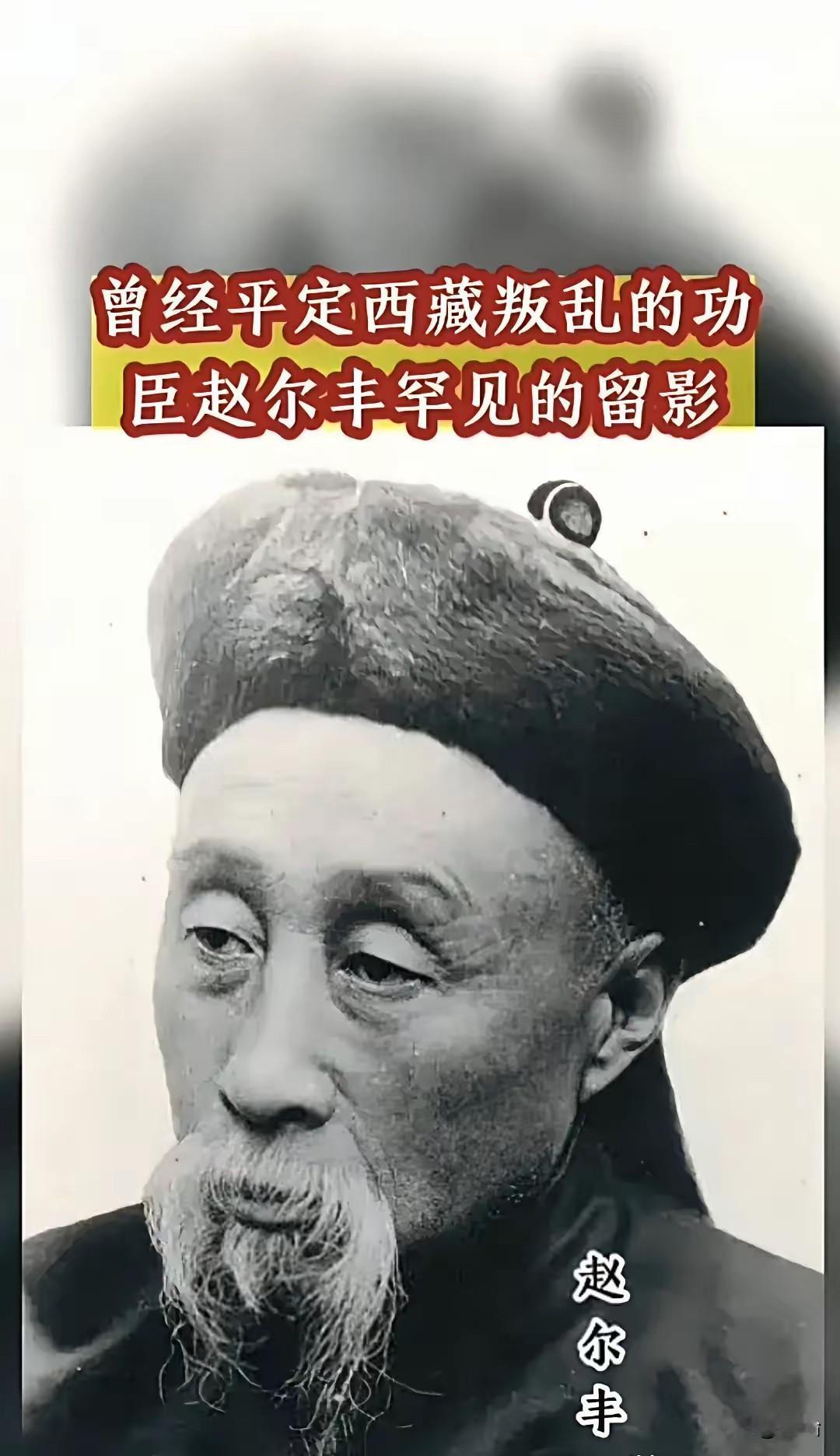

赵尔丰清末收藏有功,后来因为镇压革命军起义,清帝逊位后被新政权枭首示众~~~

用户12xxx97

湘人陈渠珍也是赵尔丰大军中一员

经查已无此人 回复 08-13 09:45

湘西王陈渠珍,贺龙元帅的老上级

江渐月

赵尔丰收复西藏主要是应对英国支持的西藏叛军,其过程以军事行动和改土归流为主,重点在于粉碎外部势力分裂西藏的图谋,维护国家领土完整 。目前没有相关的历史研究和史料记载提及在这一过程中有藏地汉人充当“带路党”的情况。

云梦之竹 回复 08-14 14:46

当时进军后勤运输全是藏地的汉人,B站有人讲过

不负时光

自元朝、明朝后,云南、贵州少数民族地区就有大量这类汉人。他们和当地少数民族通婚,而世代口头相传祖先是应天府人。

用户18xxx29

一码归一码吧,开疆护边有功,不过后来在四川保路时,搞屠杀也是事实

江渐月

这很正常,即便是南美洲也有华人,何况近在指尺的国内西藏?

eastrain78

可惜,后来很多汉人贪图少民的好处换了祖宗。

柔石!

必须立牌纪念

康剑尘

當年唐肅宗借兵吐蕃(西藏)收復被安史叛軍戰領的長安,就答應事成上後人口財物歸吐蕃,土地歸唐

紫气东来

不要说流落到番地的汉人,我家从徽州搬到江阴三百年,从小就听老人口口相传老祖宗从徽州来的。成年后才不忘去徽州寻根祭祖。

浮点

据说墨脱土司也是汉人,赵尔丰的手下在他庄园里找到了他的祖宗牌位[墨镜]

司徒有虚名

在当地生活上百年以上的才有资格称为土著!

以后再说

被劫掠过去不少

一挥沧浪

以汉人的名誉,指天地为誓,千秋百世永为汉人!

海啸

民族大融合

落下

赵尔丰号称屠官,但本质上来说就是清王朝的一头忠犬罢了,看看他在保路运动中做的那些事就知道,纯粹死有余辜。

追梦人 回复 08-13 23:37

各为其主而已

林海雨湾

现在还有吗,有人口比例否。

江一

永不忘本,永不忘祖!

乐水

文明的力量,文化的传承,汉文化的优越性,汉民族的自豪

春雨门润百花

现在都是藏族了。

天天

记得传统、记得祖宗才有凝聚力

用户10xxx28

必须捍卫汉族的主体民族地位,国家才能稳定,其他民族才能和平相处、共同发展!

龙城飞将宰毛子

肢解屠灭老狗毛子,收复我北亚、中亚山河!

陌客

日月所照,皆为汉土!

用户11xxx08

泰国、新加坡、马来西亚华人墓园,老华侨墓碑一律朝北。

阿明

吐蕃剥削时最严重的,唐代丢失河西走廊近百年,沙州汉族豪强张义潮振臂高呼,恢复汉家江山,十三州近百万汉儿后裔,拿起棍棒,驱逐吐蕃官吏,重新荣归大唐,虽然他们穿的吐蕃衣服,已不会说唐语,但是没忘东方有个天子

江渐月

有一个疑问,即然后藏地有很多汉族人,那么他们的身份是什么?要知道,藏地在解放前是农奴制,流行“阿姐鼓”、“人头盖骨法器”。

~~荒~~ 回复 09-11 14:12

也有自由人!这些汉人大部分都有技术,也有做生意,也有获得土地的!

zhang

这也是东南亚排华和俄罗斯屠华的主要原因。

重重滴 回复 09-20 20:30

主要是满清统治者只顾及自己统治集团的利益,和洋人一起打压在外华人

用户10xxx79

伟大的中华民族!伟大的汉族!

神马

非我族类,全部杀之,永绝后患

无法显示

胡编乱造

润声

神龛,我家也是

情由毒种

“遇汉兵需相助”看到这话眼眶都湿了

漫步

功是功,过试过,赵尔丰担得起民族英雄之名。

大漠

汉族的国家民族归属感强。

不鸣

这话题不合时宜

ZB

以后周边都是中国的。或者中国藩属国

QYX

赵尔丰确实是晚清能吏,西南这一块多赖其力。但是他有个赵屠的名声,手段酷烈。其实川汉铁路的事儿也不是他干的,他只是忠诚的为清廷擦屁股。偏偏他又是戎马半生习惯性暴力。沾了血,就回不去了。

尘土之国

可惜赵尔丰后来还被杀了

铁血丹心

功过是非自有评价! 赵尔丰收藏之功,无愧民族英雄

用户14xxx79

可惜了赵尔丰