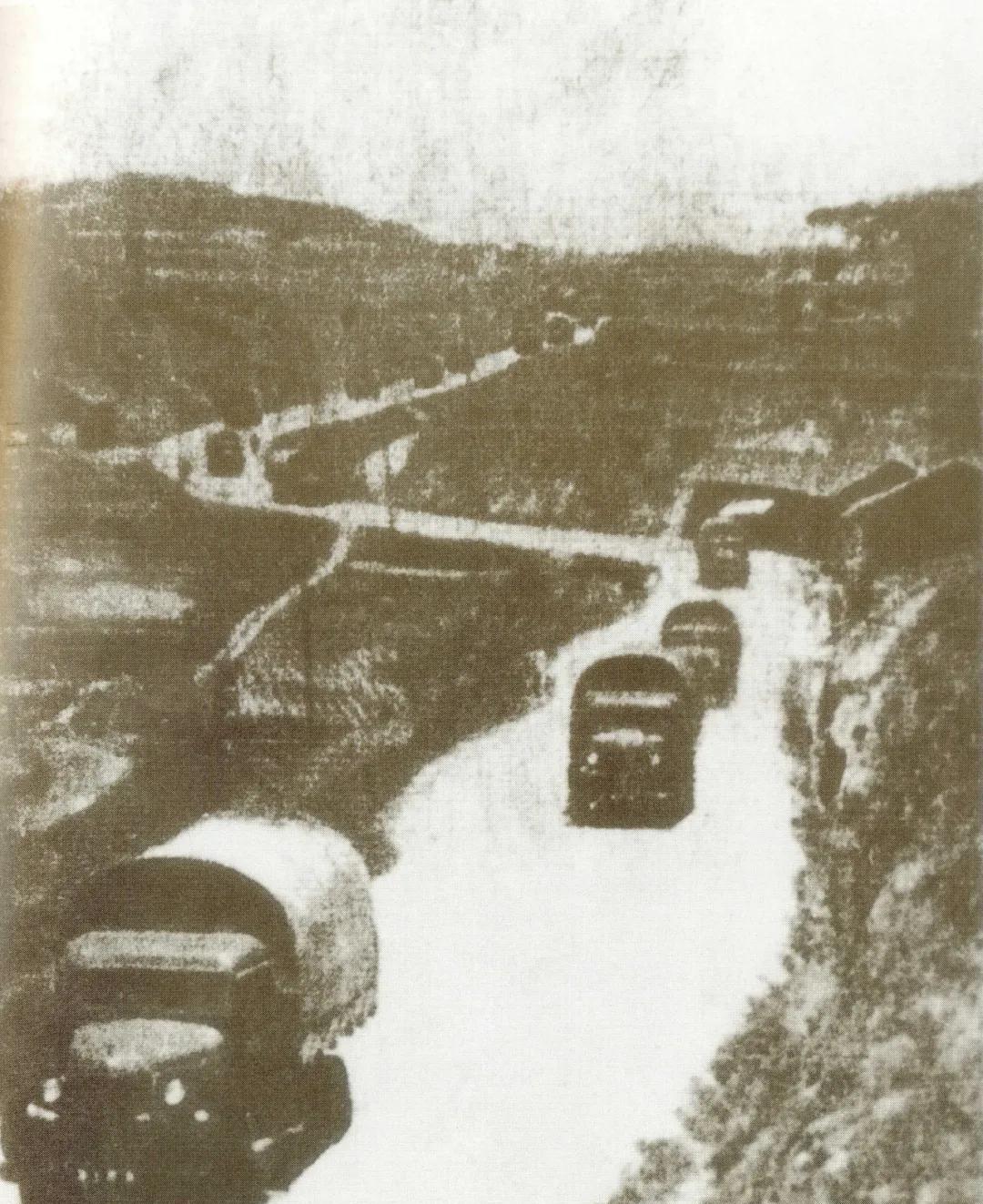

1939年4月10日,拥有40辆大客车和60亩果园的马来西亚华侨殷华生偷偷坐上船,回国支援中国人民抗战。他的父亲驾车急速追到港口,声嘶力竭的一遍遍大喊儿子的名字,殷华生躲在船舱里泪流满面,可他硬是没有出来招呼父亲,而是朝着父亲的方向跪下,哭着给父亲磕了三个响头。 在抗日战争时期,这片曾经祥和的土地变得满目疮痍。 1939年4月10日,马来西亚华侨殷华生为了支援中国,他选择自己孤身一人来到中国。 然而,他明知道中国这个时候是最危险的时候,他还是毫不犹豫的坐上了船,离开了自己的家和亲人,踏上了一条生死未卜的路。 那么,他明明拥有更好的生活,为什么还要去呢? 三年前,殷华生在自家橡胶园的凉亭里第一次看到《南洋商报》上南京大屠杀的照片。 那一刻,看到照片的他心中燃起了报仇的 怒火。 就是从那天起,这个槟城最年轻的运输公司老板开始秘密变卖家产。 他把客车低价抵押给华侨商会,果园股权转给堂兄,甚至典当了结婚时送给妻子的金镯子。 1939年2月,陈嘉庚的《第六号通告》传到槟城时,殷华生已经准备了整整半年。 当他看到通告上"凡吾侨具驾驶修车之能者,速归国效命"的时候,他撕毁了父亲安排的英国留学船票。 在偷偷离港的前夜,他看了眼熟睡夫人妻子,又最后一次亲吻女儿,随后留下字条:"待山河无恙,必踏月归来。" 就这样,他踏上了不归路。 然而,他低估了路上的危险,滇缅公路的凶险远超想象。 殷华生改造的客车在云南高原的盘山路上显露出致命缺陷,加焊的钢架导致车身重心偏移。 有次运输药品至怒江段,突遇日军空袭,他猛打方向盘冲进崖壁缝隙。 敌机俯冲扫射的子弹将后视镜打得粉碎,而真正让他浑身发抖的,是车厢里盘尼西林玻璃瓶碎裂的声音,那远远比枪炮声更令人绝望。 不过,这群南洋青年很快学会了在绝境中生存。 他们用芭蕉叶接雨水过滤发动机水箱,砍毛竹制成防滑三角木,发明"车灯竹竿测距法"应对浓雾。 但最可怕的敌人是瘴疟,机工陈龙杰高烧40度仍紧握方向盘,临终前央求战友把他埋在路边:"我要看着鬼子滚出中国。" 这位马来亚橡胶大亨的儿子,至死都不知道父亲已经连续六个月在报纸刊登寻人启事。 殷华生每个月都给家里写信。 第一年他说"昆明气候宜人",实则高烧时嚼奎宁止疼。 第二年描绘"顿顿米粮充足",暗地里和饥民分食野果。 第三年收到父亲捎来的肉脯,他蘸着肋间伤口渗出的血水回信"一切安好",只字不提日军已占领槟城。 1942年5月,他在惠通桥炸毁前抢运出最后一批军火,冲天火光中,未过桥的三十多名战友连人带车坠入怒江。 战争结束时,3200多名南侨机工仅剩不足两千人。 殷华生带着满身伤疤回到槟城,这个时候的祖宅早已变成焦土,果园里都是枯树。 侨胞告诉他,父亲因日夜悬心,已于1943年咳血而亡。 妻子带着女儿逃难时失散,有人最后看见那孩子是在教会医院的难民棚。 在荒草丛生的家族墓园,这个经历过上百次空袭的汉子终于跪地嚎啕。 当年走的时候三个响头换来的,竟是半生天人永隔。 1995年清明,云南畹町的南侨机工纪念碑前,一位白发老者颤抖着抚摸"殷华生"三个鎏金刻字。 他是机工陈团圆的遗腹子,父亲被日军活埋时他才三个月大。 如今由他守护的这座纪念碑,镌刻着当年用方向盘撑起抗战"输血管"的英雄们。 三年间抢运50万吨军火,平均每公里牺牲一人。 远处新修的滇缅高速公路上,一辆辆货车正驶过当年坠满卡车的悬崖,而崖底盛开的龙胆花,在风中轻轻摇曳。

评论列表