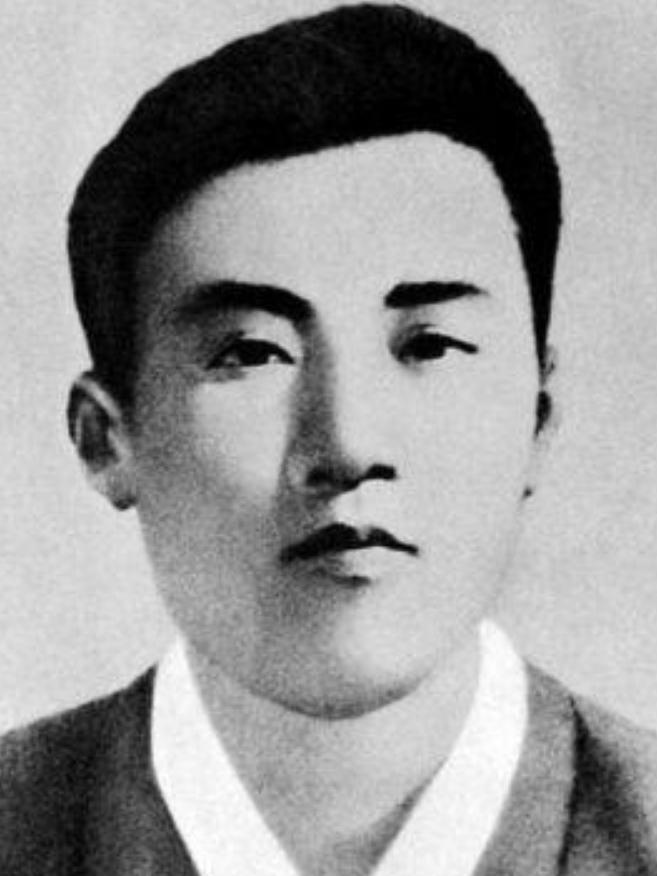

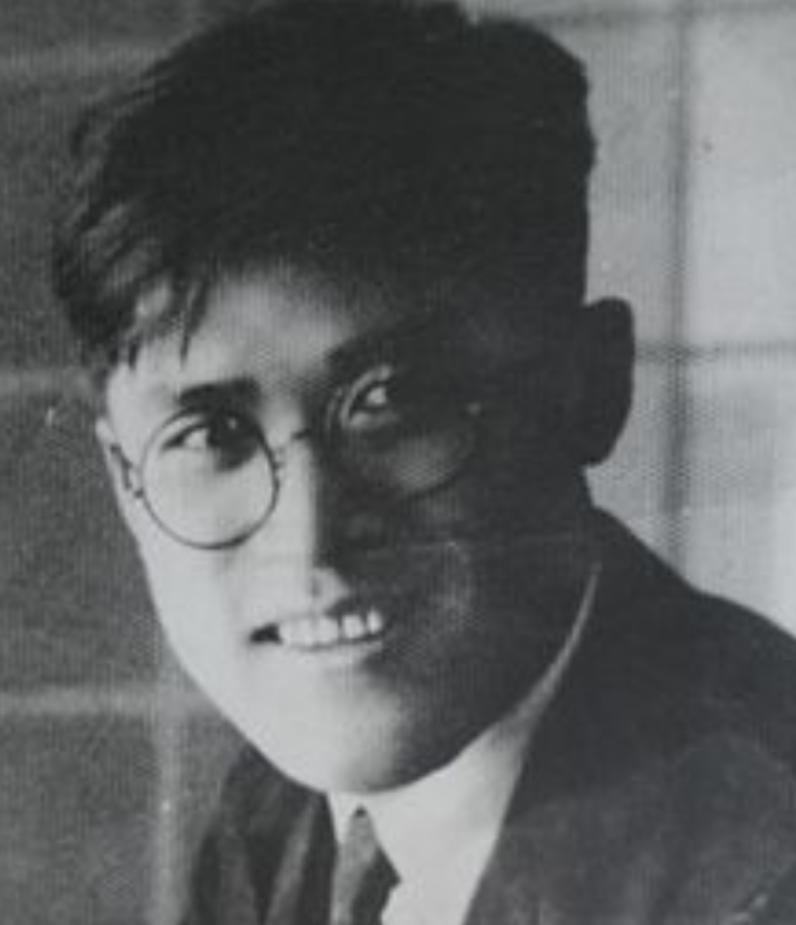

1985年吉林兄妹访朝,朝鲜馈赠二十捆人民币,金日成:我也不多送 “1985年9月25日早八点,你紧张啥,我看那边礼兵都排好了。”火车刚刹住,张金泉低声安慰妹妹。兄妹俩没想到,这趟跨过图们江的旅程,会掀开一段尘封半个世纪的往事。 列车门一开,朝鲜少年涌上月台,鲜花、口号、锣鼓,场面颇有排场。最抢眼的是站在红毯尽头的那位老人——金日成。老人先是敬礼,随后用带着吉林口音的东北话喊:“欢迎,老张家的孩子!”一句称呼,把现场气氛烘托得既亲切又庄重。 仪式结束,车队直接把兄妹送进中南海宾馆规格的迎宾馆。饭桌上,金日成指着一只旧皮箱说:“东西不多,两万块人民币,一捆也不少。”张金䘵愣住:“首相同志,这……”话未完,老人摆手:“你父亲当年提着皮箱给我送枪,如今我用同样的皮箱回礼,算是还情。”箱里塞得满满当当:二十捆崭新的十元券,再加一台德国禄莱相机。兄妹俩彻底沉默,记忆开始倒退。 时间拨回到1984年5月,金日成接待中国高层时,顺手在便笺写下一行字:“务必找到张蔚华子女。”会后他把便笺交给朴永纯。老人语气罕见严厉:“找不到,就向中国公安求助,跑遍全中国也要找到。”正是那张便笺,引出一年后平壤火车站的重逢。 可张家子女为何如此重要?故事得从1910年代讲起。1907年日韩合并,朝鲜彻底沦为殖民地。逃亡潮中,金亨稷带着妻儿闯进吉林抚松,靠给人看病糊口。当地大地主张万程恰好身患伤寒,遍寻名医无果,金亨稷“死马当作活马医”,竟把病治好。从此,两家交情深似亲戚。 1924年初冬,金亨稷把12岁的长子金成柱(即日后的金日成)送进抚松第一小学。张家少爷张蔚华成为金成柱同桌。两个少年一拍即合:一个羡慕中国菜的花样,一个好奇朝鲜被殖民的痛楚。放学后,他们常蹲在张家柴房,翻父亲们的革命小册子,《共产党宣言》就那时传到了张蔚华手里。 三年后,金亨稷病逝,临终嘱托:“手枪留给成柱。”家道骤贫,张万程悄悄把粮食、银圆送进金家。金成柱流着鼻涕也没忘话:“我长大还要革命。”张蔚华听见,拍胸脯:“你去哪我就去哪!” 1929年夏,金成柱因“煽动学生”被捕。张蔚华得知后,掏空家中私库凑钱赎人。没赶上交保,他干脆跟到火车站,扮成阔少把金成柱拽进一等包厢,硬是在敌人眼皮底下把人救走。“兄弟,缺啥跟我说!”张蔚华当时笑得得意。金成柱随口一句:“缺枪。”谁能想到,这句玩笑改写了两支部队的武装史。 1930年初春,大雪封山。张蔚华拖着一口皮箱翻山越岭,把十二支勃朗宁塞到金成柱桌上:“我这辈子第一次做走私。”金成柱握枪的手都抖:“革命队伍有枪了!”同年秋,他又送来四十多支步枪。多年后金日成评语冷静:“如果没有那批枪,人民革命军要迟建三年。” 然而腥风血雨随之而来。1937年,张蔚华照相馆混进叛徒郑学海。特务诱逼张蔚华“钓”出金成柱。可这位少爷只留下绝笔:“我死,同志安全。”然后仰头喝下显影剂。二十五岁的生命定格在黑白底片。消息传到山里,金成柱把信压在石头下,连夜转移司令部。临行他对警卫说:“张家救我三次,这次是第四次。” 抗战胜利后,两国局势翻天覆地。忙于建国的金日成始终惦记那张欠条。1959年,他派人前往抚松,却因户籍混乱扑空;文化大革命风云又中断了搜寻。直到1984年,中朝交流复苏,才重新发函吉林省公安厅。档案员翻遍旧籍,终于在白山市郊区一处棚户区揪出一户落魄人家——张万程已逝,二子病故,只剩兄妹俩靠弹棉花糊口。 兄妹到平壤那天,金日成提前把老照相馆的木匾挂在迎宾馆门口。晚宴散场,他把匾交给张金泉:“这是你父亲的手艺,我替他保管了38年。”张金泉紧咬嘴唇,久久无语。老人接着说:“二十捆人民币,不算恩赐,只是我欠张家的本金加一点薄利。”他没提皮箱里那本亲笔回忆录,上面夹着张蔚华绝笔信原件——那是金日成最珍视的私人文件。 兄妹告别的前夜,金日成难得示弱:“要是今天他也在,该多好。”窗外细雨,房里无人应声。第二年夏天,张金泉拿着那台相机,给抚松小学重建工程拍下第一套照片;皮箱被他锁进祖屋阁楼,他说那是父亲“最后一次走山路”的见证。 双方再无国事礼遇,却保持通信。1994年7月,平壤传来噩耗。张金泉在信纸上写了八个字:“老友已去,欠账已清。”随后把皮箱搬进抚松烈士陵园展室,旁边放着十二支复制手枪和一句石刻——“生死与共,重于千金”。