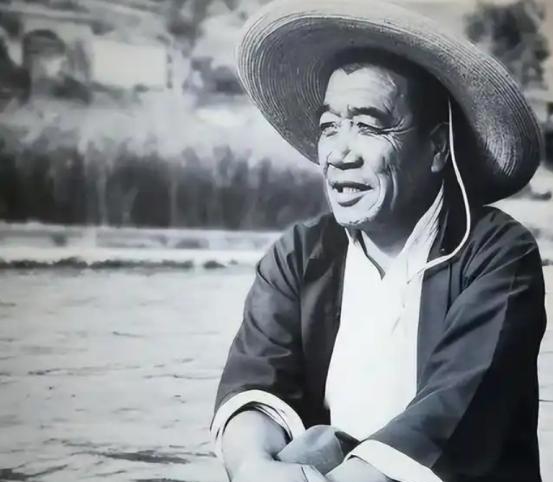

1986年,陈永贵病逝,乡亲们在大寨搭了灵棚,不料,昔阳县领导却说:不拆,就不去祭奠。在得知此事后,“铁姑娘”郭凤英这样说…… 这一天,大寨的天空阴沉沉的,风里夹着黄土味儿,吹得人心里发紧,陈永贵走了,这位昔日的“农业学大寨”标杆人物,曾经带领乡亲们战天斗地的老书记,终究没能熬过病痛的折磨。 消息传回大寨,村里人二话不说,搭起灵棚,摆上花圈,点上香烛,准备好好送他一程。 可就在大伙儿忙活的时候,县里来人了,不是来吊唁的,是来“讲道理”的,县领导站在灵棚前,皱着眉头,语气比冬天的风还冷:“这灵棚不合规矩,得拆。” 乡亲们愣住了,有人小声嘀咕:“人都走了,还不让好好祭奠?”县领导没理会,只是撂下一句话:“不拆,我们就不来祭奠。” 这话一出,大寨炸了锅,陈永贵是谁,搁在六七十年代,那可是全国闻名的农民英雄,许多人都是知道他的。 尤其是对于大寨的人来说,陈永贵对他们而言意义是不一样的,虽然他大字不识几个,却硬是带着大寨人在贫瘠的黄土坡上凿石垒田,把荒山变成了“梯田王国”。 就连毛主席都夸他,全国掀起“农业学大寨”的热潮,陈永贵从农民一路干到国务院副总理,成了中国历史上少有的“农民高官”。 可时代变了,风向也变了,改革开放后,“大寨模式”不再是标杆,陈永贵渐渐淡出权力中心,最后回到大寨,过着普通老人的生活,他不再是那个被捧上天的劳模,但大寨人心里,他依然是他们的老书记。 所以,当他去世,乡亲们想按老规矩给他办个像样的丧事,县里却觉得“不合适”。 就在双方僵持不下的时候,一个女人的声音打破了沉默:“人都走了,还计较这些干啥?” 说话的是郭凤英,当年大寨铁姑娘队的骨干,和陈永贵一起扛过锄头、修过梯田的女汉子。岁月在她脸上刻下皱纹,但那股子倔劲儿一点没少。 她走到县领导面前,不紧不慢地说:“老陈一辈子为大寨拼命,临走了,连个灵棚都不让搭,你们要是不来,我们照样送他!” 这话像一记闷棍,县领导脸上挂不住,可又没法反驳,郭凤英不是普通老太太,她是大寨的活历史,她说的话,比文件更有分量。 他们或许一开始觉得,陈永贵的时代已经过去,没必要再高调纪念,可他们忘了,在老百姓心里,情义比规矩重要,郭凤英的话,点醒了一个简单的道理,人不能忘本。 陈永贵的一生充满争议,有人夸他是实干家,有人说他是时代的产物,但无论如何,他对大寨的付出是实实在在的,老百姓记得他的好,这就够了。 最终灵棚没拆,县领导到底还是来了,改革开放后,中国社会快速变化,很多过去的标杆被重新审视。 但是在老百姓心里,对于这些本来就不在意,他们在意的是那些情义,陈永贵对他们的付出,他们一直都记得。 1986年的这场灵棚风波,没有惊天动地的结局,却让人看到时代的变迁与人心的温度。 从“全国榜样”变成“历史人物”,官方对他的态度自然也会调整,但老百姓不关心这些,他们只认一个理,谁对他们好,他们就记谁的情。 郭凤英的坚持也不是盲目崇拜,而是一种朴素的情感表达,她代表的是大寨人的心声,功过可以留给历史评说,但情义,得由活人来还。 陈永贵走了,大寨人用最朴实的方式送别他,而郭凤英的一句话,让某些人明白,有些规矩大不过人情。 历史会记住陈永贵的功过,但大寨人只会记住,曾经有个人,带着他们在这片黄土地上,拼过命。 信息来源:大寨村民及知情人士的口述回忆(如《大寨村志》等地方史料)