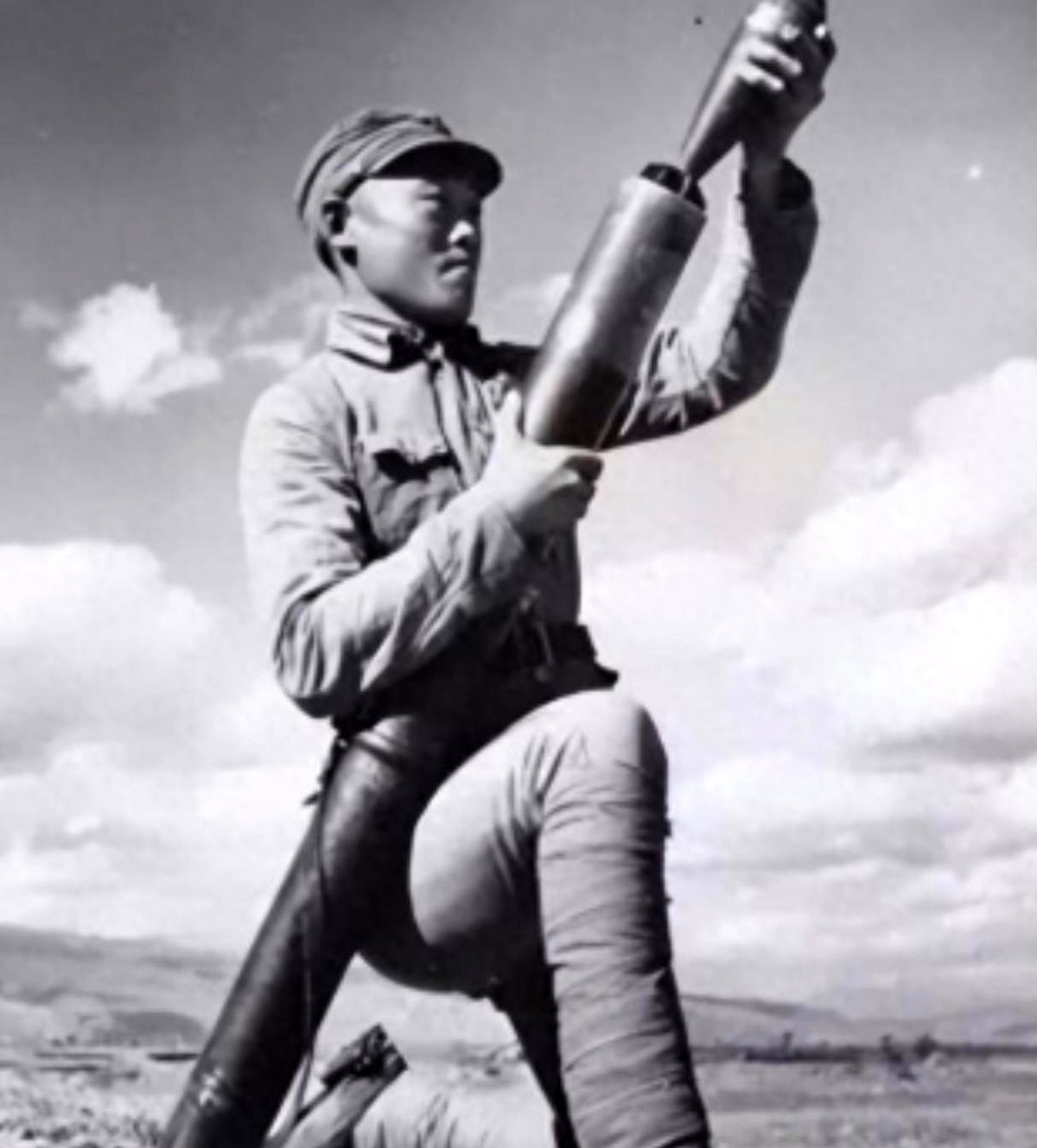

1945年,在山上休息的迫击炮手陈宝柳,忽然发现30多个日军和几个女人,正在不远处的榕树下。他感觉这是个难得的机会,于是就悄悄架起迫击炮。打算给他来一发。

2015年深秋,温州永嘉的山村里,一位白发老人站得笔直,胸前别着沉甸甸的“中国人民抗日战争胜利70周年纪念章”,阳光打在金色勋章上,折射出刺目的光——那光仿佛穿透了七十年的硝烟,把人拉回到一个春日的山林。

陈宝柳的眼睛微微眯起,他像是在回味一场久远的较量,空气里混着潮湿泥土味和紧绷的杀气,身为迫击炮手的他,正蹲守在一处隐蔽的高地,手心因为握炮管而生出一层薄汗,也正是开头一幕。

多年训练养成的本能告诉他,这是个一次解决敌人的机会,没有犹豫,他迅速测算距离、调整角度,手法精准得像刀切豆腐,第一发炮弹呼啸而出,炸点恰到好处,榕树下立刻乱成一团。

紧跟着,第二发在敌人四散的瞬间落下,把他们逼得无处可逃,第三发炮弹像一记收网的铁拳,彻底碾碎了残余的抵抗。

不到十秒,四十条敌命化为寂静。那一天,部队里再没人怀疑他“炮神”的名号,可谁能想到,这个战场上精确到秒的炮手,其实两年前还是个背着锄头的农家子。

1922年,他出生,家境贫寒,没想到长大后,个子高得出奇,力气也大,是地里干活的主力,1943年春,他正在田里弯腰插秧,意外来袭。

一队国民兵闯进来,连一句告别都没让说,就把他抓走了,新兵训练不过二十天,他就被推上前线。

第一次交锋,他拿着大刀冲在队伍中,被敌刺刀扎进大腿,疼得眼前发黑,那次受伤让他离开了白刃队,却意外迎来转机——部队新到两门意大利造迫击炮,这种武器威力大但沉重,后坐力能震伤人。

团长看他身高体壮,干脆让他试,别人学半个月的装填瞄准,他半天就掌握,还能在实弹射击中连中三发。

久而久之,他形成了自己的“连击”打法——用节奏压制敌人的反应时间,把生路堵死,实战中,他的命中率高得离谱,几次打得日军怀疑炮弹是从天上掉下来的。

而那场榕树下的三连击,只是他抗战履历中最让自己解气的一幕,几个月后,日本无条件投降,战场硝烟散去,可国内的局势又骤然翻脸。

接到炮击“自己人”的命令时,他沉默了很久,把迫击炮擦得锃亮,却没按下扳机,他找到团长,只说了一句:“打鬼子我不眨眼,让我炸同胞,这炮我放不了。”

然后,他脱下军装,徒步三个月走回家乡,归乡的日子简单到极致——种田、娶妻、生子,他几乎不再谈起战场的事,只在心里悄悄记下那几年射出的217发炮弹和换来的400多名敌人的性命。

直到2015年民政普查老兵,他的名字才重新被人叫起,那一天,工作人员把勋章别在他胸前,93岁的老人抬头挺胸,敬了一个军礼,背影依旧像当年端着迫击炮的青年。

对他来说,战争不是用来夸耀的资本,而是一段压在心底的重量,唯一让他欣慰的是,两个儿子先后参军,延续了那份守护家国的责任,小儿子在部队档案里看到父亲的记录时,忍不住惊叹:“这样的数据,就算在专业炮兵里也算传奇。”

如今,陈宝柳的晚年过得安静,却不乏热烈——每当孙辈缠着他讲故事,他总会伸出右手大拇指,做出当年瞄准的手势,笑着说:“那时啊,他们往哪跑,都逃不过炮弹。”

勋章的光在他胸前闪着,像是凝固了的火光,也像是岁月在告诉后来人:有些人选择了开炮,有些人选择了不再开炮,但无论哪一次选择,都源于同一个信念——为了让更多人活下去。