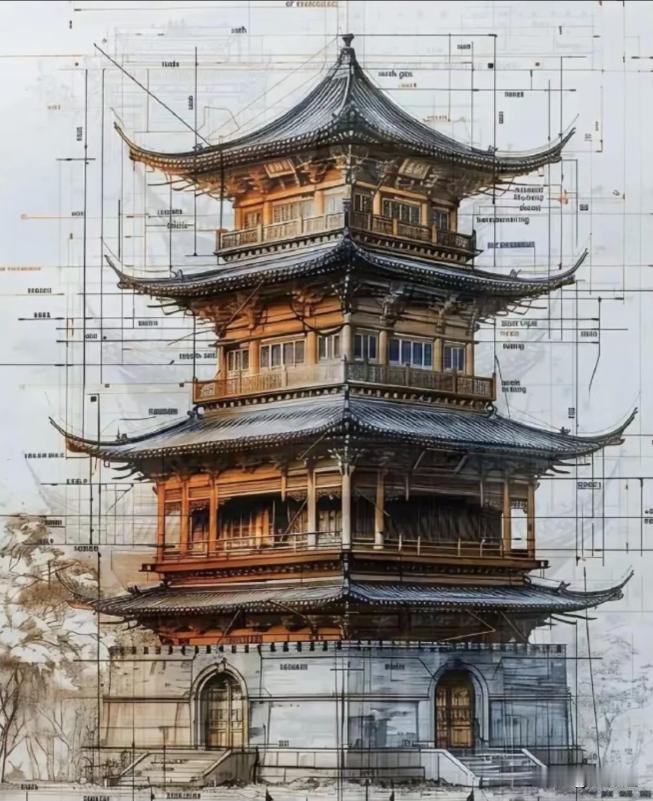

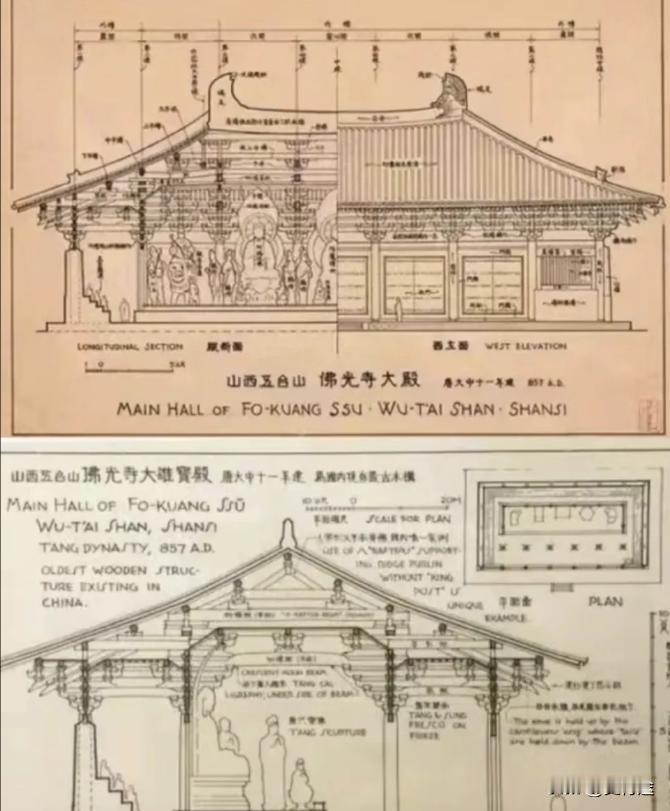

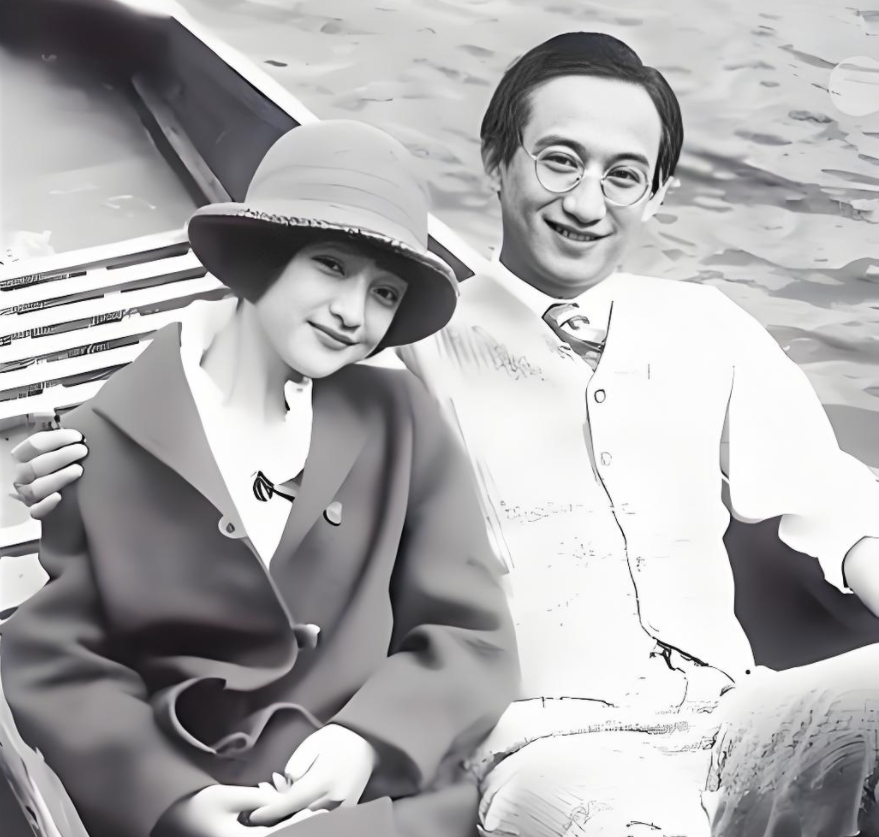

林徽因的古建筑手绘图让人震惊!不愧为民国才女!80年前林徽因的手绘,真不知道在那个没有电脑的年代,怎么做到的! 那年秋天,宾大的风吹得叶子直打旋儿,费城的空气有点干,阳光照在美术学院的石墙上,是淡淡的暖色。楼道里传来铅笔在图纸上摩擦的细声,夹着木头尺轻轻碰桌沿的“哒”一声。林徽因弯着腰,袖口卷到手肘,手指有点冻得发红——画图室的暖气从来热不到角落里。 她面前那张纸摊得平平的,上面是梁柱的比例线。没人告诉她,你一个女生不该在这儿画。校规早就写了:建筑系的课程不适合女性,理由是要画裸体模特、要做木工、要深夜制图——听上去好像关心你,其实就是不想让你进来。她没跟人辩解,课表自己排得满满当当,能蹭的建筑课全选上。眼下,她用的那支铅笔,铅芯削得尖尖的,一落下去就是又直又利的线。 她那时心里有张中国地图,空白处都是要去量、去画的地方。八年后,她和梁思成结婚,回到沈阳,在东北大学拉起建筑系的班子。那是个连图纸柜都没有的系,两个人要兼做教师、管理员,还得筹划外出调查的路线。 田野才是真正的考场。三十年代的北方,风一吹就是黄土味儿,卷尺一放,凉得手直哆嗦。她总是走在队伍中间,身边挎着皮包,里面压着各式图纸和量具。去一处庙,得先坐火车,再转马车,最后走好几个小时。有一次到村口,正赶上磨豆腐,空气里都是热腾腾的豆香,混着牲口的味道。老人围上来问他们做什么,她就蹲下来说,是来给老房子照相、量尺寸的,让它们在纸上活下去。 1937年的五台山,佛光寺的木梁暗得像陈年的紫檀。经幢上刻的字被风沙磨得发浅,她用手指抹去一层灰,瞇着眼看——“唐大中十一年”。她把这几个字写在草稿的边角,那支铅笔在纸上滑过去,发出细细的沙声。脚手架在微微晃,梁思成在下面喊一声“当心”。她没应声,只是咬了咬下唇,接着画。 她的草图不是随便涂涂,比例、节点都暗暗扣着规矩。回到住处,油灯亮得发黄,她趴在桌上把白天的草稿按比例清一遍,尺子压得死死的,手背上有光影晃动。第二天一早再对一次数据,确认无误才算放心。 他们走过近两百个县,画下两千多处古建。有的庙宇孤零零立在山坳里,院子里只有风吹动的草声;有的塔在暮色里投下一道长影,像是在等人来记住它。 战事紧起来的时候,她还在工作。信是寄给女儿的,字里行间有家常——吃得好吗,穿得暖吗——忽然就一句“我们会守在北平,打胜了仗再说”。话轻轻写,却有硬度。 新中国成立后,她进了清华的营建系,参与国徽的设计。那段时间,新林院八号的灯常常亮到深夜,烟灰缸里满是烟蒂,桌子上摊着反复修改的图案。她提出玉璧的环形,寓意团结丰裕;在人民英雄纪念碑的设计上,又仔细推敲花环和浮雕的细节。哪怕病得厉害,她还是会在图纸上画上几笔。 在李庄,她病卧在床,枕边却是《中国建筑史》的书稿。宋、辽、金那一章,她用的都是多年的田野记录,史籍有五十多种,细节里有砖石的尺寸,也有佛像低头的姿态。只要不发烧,就会撑着身子校对稿子,铅笔在纸上轻轻划过。 她教学生设计住宅时,说厨房的窗要能见到阳光,因为有人会在那里站很久。她知道生活的质感是建筑的一部分,就像木梁的纹理和石阶的温度。 1955年,风停了。多年以后,宾大补给她一张建筑学学士学位证书,那是一种迟来的回应。她的墓碑上刻着“建筑师林徽因墓”,没有别的限定词,像她一直希望的那样——身份不需解释。 档案馆里,她的手绘还安静地躺着,纸张泛黄,墨线清晰。佛光寺的立面图、经幢的剖面、斗栱的节点……那些线条像一根根细丝,把千年的木与石系在了今天。黄昏的光透过窗子落在纸上,细尘在空中慢慢飘,像她当年田野里的风一样,不紧不慢地吹着。