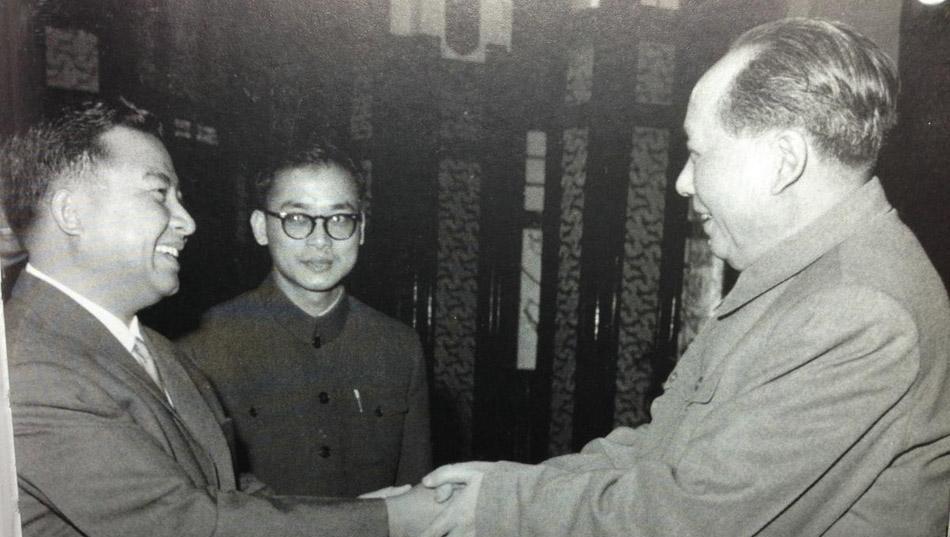

于存为毛泽东做饭11年,1971年毛泽东亲自安排:你去给美国人做饭 原标于存为毛泽东做饭11年,1971年毛泽东亲自安排:你去给美国人做饭 “1971年7月,北京时间晚上十一点四十五分——老于,明天要见几位美国朋友,菜谱你来拿主意。”毛泽东推开文件,语气平静,却分量极重。站在桌前的于存脱口而出:“主席,成!”一声脆响,灯光下的他神情比往常更笃定,这句话也成了他厨师生涯的拐点。 那时的中美接触还藏在帷幕之后。基辛格秘密访华、飞抵北京,公开史料里寥寥几笔,可在勤政殿后厨,火候、油温、料汁比例全要精准到秒。毛泽东一句“让他们尝尝你的手艺”,看似随口,其实是外交试金石——刀工就是分寸,味道就是态度。 回想十七年前,1954年秋天,于存还是北京饭店楼下的青年炊事兵,端着菜篮子往返前门与东单。那段日子,说白了就是跑腿,买菜、劈柴、推煤球,没资格碰案板。后来川菜大师罗国荣一句“手勤能补拙”,把他留在身边。再后来,淮扬、粤、京三路名师轮番传艺。别人背菜谱,他琢磨火候;别人学花式摆盘,他琢磨食材互补。几年下来,整个北京饭店都知道有个河北小伙儿做菜不抖手。 1959年北戴河会议,他第一次离开饭店跟班服务。朱德、杨尚昆尝了一顿“清汤狮子头、盐焗鸡”,夸“食而不腻”。夸奖传回中南海,人事科按规矩筛人,他却没当回事,依旧埋头切片。谁料1965年8月,一个半小时调令直达——“带行李,去勤政殿报到。”他拎着白铁皮箱子,还以为是短期支援,结果一做就是十一年。 在毛泽东身边做厨师有三道槛:夜里干活、牙口配方、口味简朴。夜里干活考验生物钟,他调成凌晨两点开灶;牙口配方考验火候,他把牛肉炖到筷子一挑就断;口味简朴考验心态,他硬是把粗粮做出层次。炸土豆饼就是那会儿想出来的。土豆泥、牛奶、黄油、富强粉,外焦里绵;毛泽东连吃四个,笑着说:“这玩意儿比红薯强。”于存心里一松,知道自己上路了。 三年期限到了,中南海按惯例把他调离,接班人黄子云声名显赫,可主席的饭量一天比一天少。不到半月,办公厅紧急把于存召回。老厨师们心里服气——有些口味真能磨合出默契,这玩意儿名气替代不了。 再往后,就是毛泽东给他取外号的趣事。“西哈努克亲王”四个字,别人听着怪,于存听多了也习惯。主席乐呵呵地解释:一个是像,另一个是亲切。旁人不明白,这其实是一种信任。一次长江游泳,浪头把于存压到毛泽东身上,他吓得脸白。毛泽东却在水里开玩笑:“你比蒋介石厉害,还敢骑我!”岸上一片大笑。 毛泽东还常提一句:“你不可能跟我一辈子,得多读书。”于存真就买来《简明哲学辞典》,晚饭后蹲在后廊翻。错了字音,毛泽东拿铅笔点出来;弄不懂概念,主席干脆打比方。几年下来,厨师也能聊点辩证法,这都是灶台外的功课。 1971年那场接待,外界只记得“北京烤鸭”和“火锅”征服了基辛格、老布什,但细节藏在后厨。为了避免异味,他把羊油改牛油、牛油掺菜籽,辣度降两成,花椒麻味留三分。基辛格问“这是哪国菜”,他回“川味”,又补一句“但今天是北京做法”。一句话,既尊重地方传统,也表明东道主身份。老布什吃完主动邀他去美国,他笑着点头,算是留了余地。 外交场合揽过,回到毛泽东病榻前,他又恢复一日两餐的节奏。1976年9月9日凌晨,守在香槟色台灯旁的他得到噩耗,整个人瞬间瘫坐在地。三天守灵,他回忆最多的不是惊涛骇浪,而是那句“粗粮好消化”。他觉得自己做得还不够,愧疚得发烧住院。出院后,他主动离开中南海,回到北京饭店,却常被点名接待外宾。尼克松、田中角荣都在他手里尝过“干烧武昌鱼”,鱼刺全部剔净,仅剩肉身与汤汁,稳妥到极致。 八十年代初,心脏病频繁发作,他退而不休,远望楼、首都宾馆、海淀小馆轮番坐镇,只要中央一句话,人就到位。1981年随烹饪团去东京,新大谷饭店满屋子人对他竖大拇指,他顺口一句“都是家常菜”,却让很多同行感慨。1983年,中国科技大学给他发聘书——营养学教授。他拿着聘书,没一句客套,只说:“毛主席让我多读书,今天算是交了卷。” 遗憾的是,1985年一次航班起飞前,他心脏骤停,年仅五十四岁。病房里,他握着护士递来的水,喃喃“人吃饭是为了活着”,没再说下去。许多人惋惜一代名厨早逝,可熟悉他的人知道,他早把能学的、能交的,留给了后辈:菜谱、火候笔记、以及——把饭菜当责任的念头。 于存的一生,没有华丽头衔,却用十一年灶火,见证了一个国家从封闭到沟通的节点。刀在手,心里要有数——这句话听着像厨艺心得,其实也是他对时代的敬意。