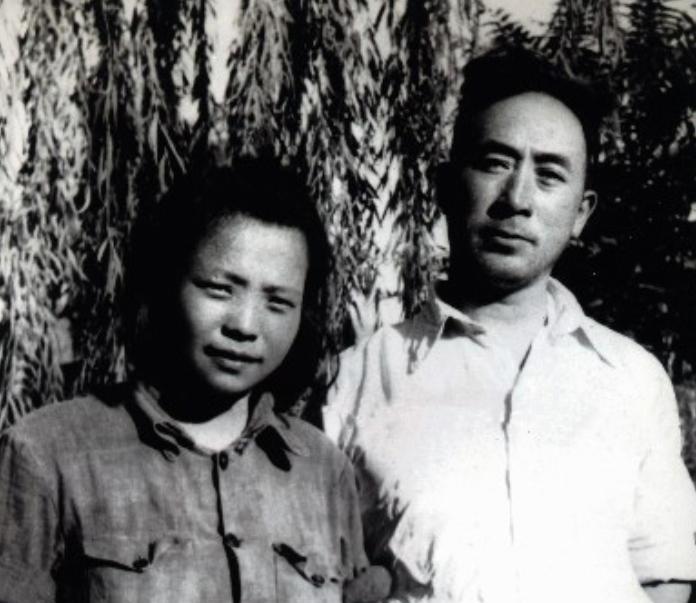

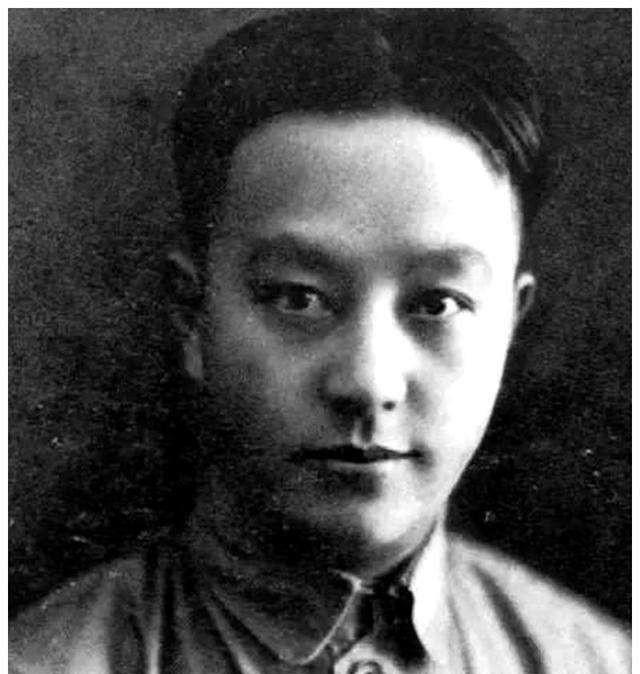

1945年,37岁的薄一波当候补中委被人质疑,毛主席:那就当正式的 “1945年4月24日,杨家岭会场外,刘少奇压低声音说:‘有人质疑你,但别慌,主席心里有数。’”短短一句安慰,却把薄一波的忐忑写得分毫毕现。那天距七大正式选举只有两小时,名单已经贴在礼堂门口,他的名字后面挂着“候补”二字,议论声像凉风一样从人群缝隙里钻出来——三次被捕、长期在白区、资格浅,这些成了否定他的理由。 气氛紧张,却没耽误会场流程。下午三点,毛泽东步入大礼堂,大家止住私语。主席一句“开始吧”,选举程序随即启动。票箱依次传递,木质外壳被汗水印出深色指痕。点票环节还没结束,就有人跑来向主席报告:薄一波的票数落在候补范围,“有同志建议暂缓通过”。主席抬头,只说了一句:“那就别当候补,当正式的。”语气平静,却敲定了结果,也堵住了所有异议。消息传到后台,主持选举的周恩来笑着摇头:“主席还是那句话——识才、用才,不囿旧章。” 这幕看似即兴,实则伏线已埋了两年多。1943年10月,薄一波第一次踏进延安。赶了一夜山路,鞋底磨穿,他还来不及洗尘,就被通知次日清晨去枣园见毛泽东。那场八小时的“漫谈”,后来成了薄一波常挂嘴边的记忆。谈话没提委任,也没论资排辈,毛泽东更在意“白区的摸索经验”。他听薄一波讲狱中斗争,问得极细,连“监室多少根檩条”都追问。末了,主席笑道:“如履薄冰,名字好记。”薄一波回到住处,一夜无眠,他意识到:自己被完全“扫描”过了。 再往前追溯,能看出毛泽东为何对这位山西人眼前一亮。1929年,薄一波在秘密刊物上读到“十六字诀”后如获至宝,立刻手抄多份在太原地下组织传阅;同年冬,他因印发传单被捕,半月后越狱,再度被捕,又成功“以病重”调离狱房逃生。三进三出,靠的不是侥幸,而是缜密筹划。1937年至1943年,他主导山西新军改编,在阎锡山眼皮底下把决死部队与八路军结成一张网,七万余人的指挥权实质落在共产党手里。延安方面收到的联络电报,多数署名“薄某”,毛泽东却记住了那串寒暄语:“天气转凉,注意土炕保温。”平实,却说明前线与中央信息链完整畅通。 到了抗战后期,华北形势复杂。刘少奇曾私下说:“谁来接太岳这摊棘手活?我选薄一波。”中央同意,他成了太岳区委书记兼军区司令员。这段履历在七大酝酿人事时既是资本,也是“风险点”。有人担心:白区工作人员被捕几次,万一留下暗线?质疑并非无端。可毛泽东计算得更深,他看重的是三件事:对党忠诚、能扛重活、懂敌情。薄一波全部对号入座。于是才有了“那就当正式的”一句。 选举尘埃落定,37岁的名字与董必武、周恩来等并排列在“中央委员”栏里,场内响起掌声,场外还有人偷着议论:“这么年轻,保不准哪天犯错误。”薄一波听见,只转头对身旁的同志说:“我犯错,党也会批评;可只要党把任务交给我,就要干到底。”语调轻,却透着倔劲。 1947年,他随邓小平、刘伯承南下指挥晋中战役;1948年,华北野战军攻太原,他又被派去做阎锡山劝降工作。临行前毛泽东只提一句:“老朋友,照旧,摆事实、讲前途。”任务最终失败,阎锡山飞往台北,但毛泽东对薄一波并未有半句责难,因为“结果难料,过程尽力”——这是主席对他的评价。 胜利在望,1949年3月,中央决定成立财经委。陈云点名要薄一波当副手。薄一波原本身兼华北局第一书记,离不开。毛泽东挥手:“就地办公,华北局搬到财经委去。”一句玩笑,却把行政隶属难题化于无形。三个月后,北平解放物价从每袋面粉200万法币压到12万,这份“拦腰斩”的数据成为财经委立身之基。外界只看见数字,行内人知道背后有无数“细算”:银元的流通量、盐引的供销差、关内关外的粮差价……薄一波睡在办公室半个月,门口的茶缸永远是凉的,他却习惯在凌晨三点改完报表再打个盹。 新中国成立后,他成了第一任财政部长。那会儿全国库存只够三个月军费,苏联贷款尚未敲定,他与李先念、李富春在香山小楼把预算一条条“剁碎”重排:裁并遗留机构、统收统支、统一票证。有人说财政部像“铁公鸡”,薄一波不恼,“钱是国库的,不是铁,也是人民血汗水。”一句话,堵住无数伸手要专项拨款的机关。 1956年,他跻身国务院副总理,分管经济条线。外人看热闹,觉得“白区出身的干部爬得快”。他自嘲:“我只会算账,主席让算,我就算。”到“特殊时期”,他被关押十年,仍说“我信他”。这信,并非盲目膜拜,而是源自那一年会场里一句掷地有声的“当正式的”。在人情冷暖迅疾转换的政治场域,这句信任硬生生砌成厚墙,让他抵御了潮水般的怀疑。 1986年秋,薄一波赴湘西调研。当地干部请他留字,他沉吟良久,只写十五个字:“永远按照您所阐释的思想路线前进。”没有豪言,也无抒情,却把四十余年波折起伏,尽数压在笔端。懂的人会心,不懂的人也能看出:那条路线,从未在他心里拐过弯。