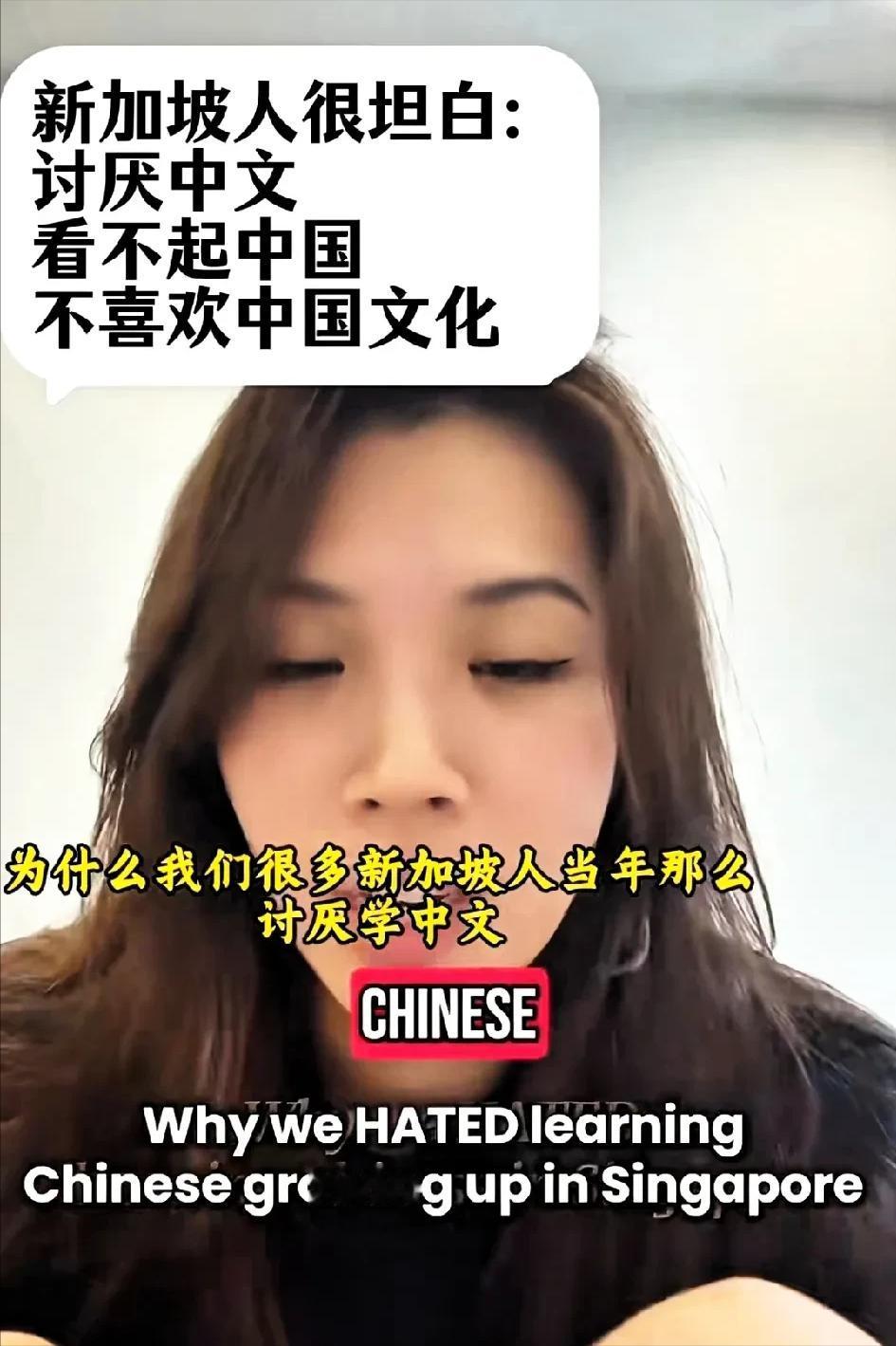

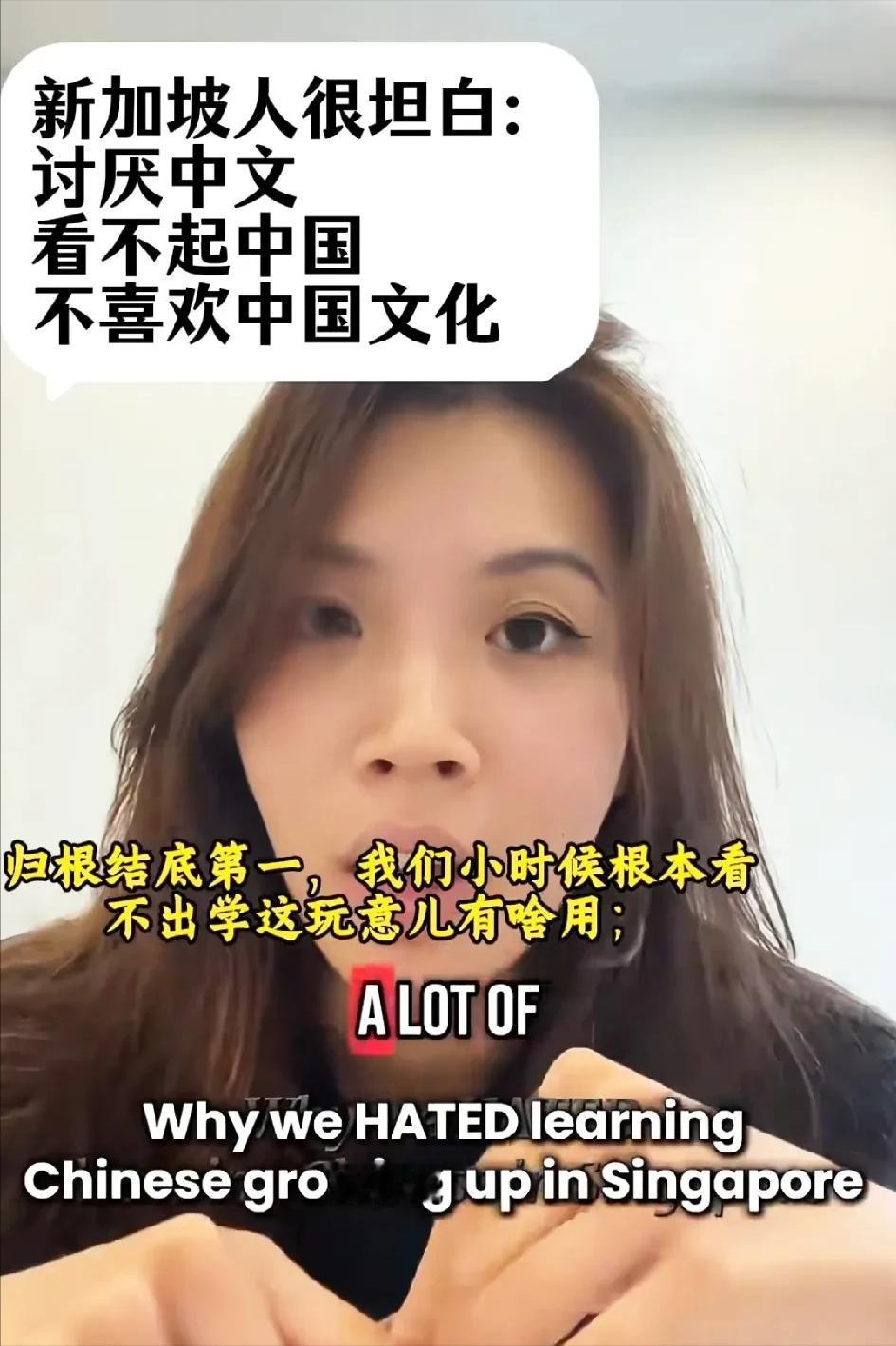

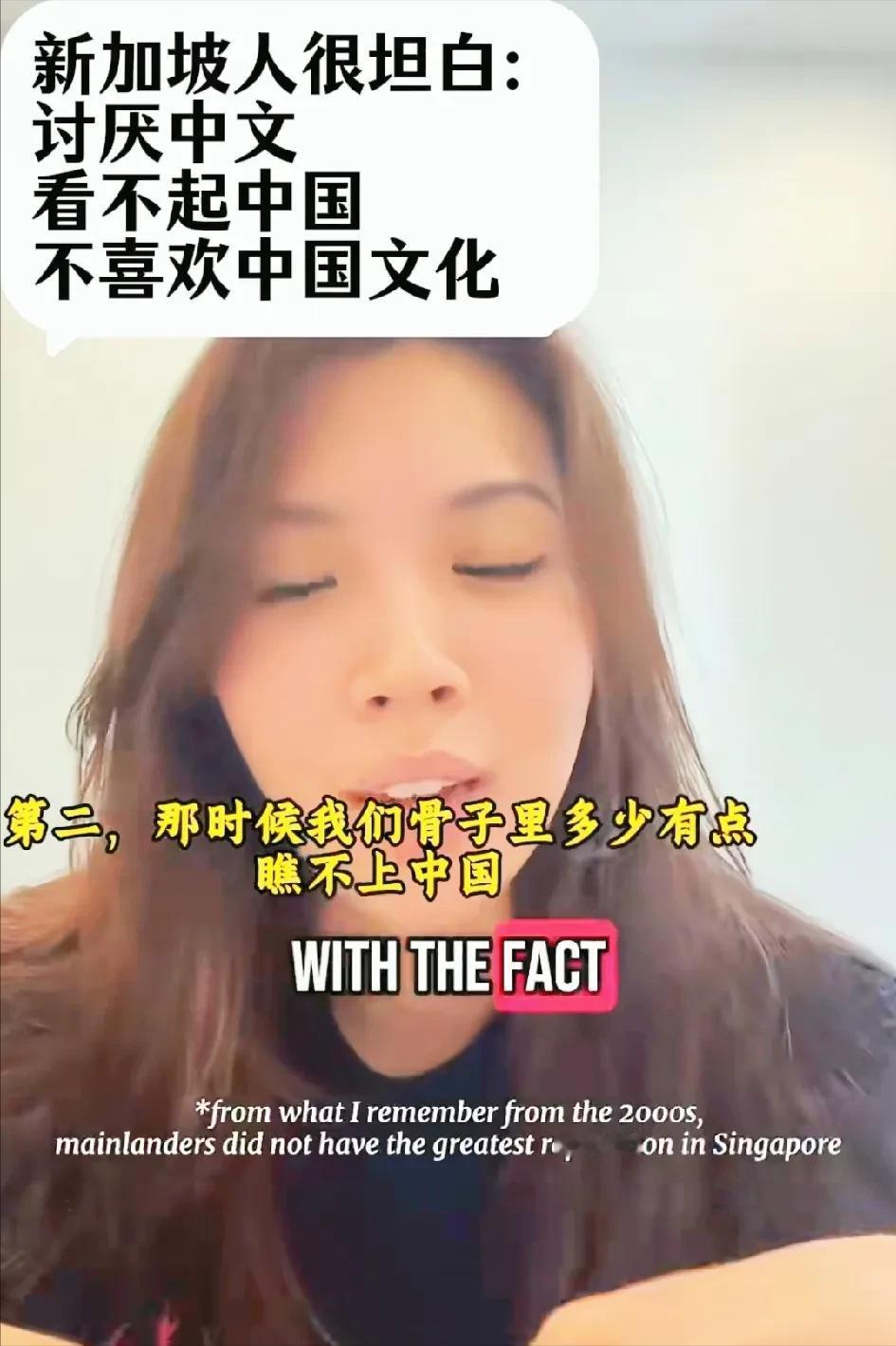

有人问新加坡女子:“为何新加坡年轻人那么讨厌中文呢?”没想到,她的回答得很直白:因为看不起中国,不喜欢中国文化,中文太难学。除此之外,还有一个致命原因,导致他们从小都没动过学中文的念头。 在新加坡中央商业区的一栋摩天大楼里,一位华裔求职者,凭着流利的英语和漂亮的履历一路过关,脸上写满自信。可是,当面试官笑着用中文问出最后一个问题,想确认他能否与中国大陆客户顺畅沟通时,他脸上的自信,瞬间就垮了。 明明是自己的母语,应该是从小学到大的语言,而且还是在一个在华人占比超过七成的国家,可最后为什么会被自己的母语问倒。 在新加坡的教育体系里,英语是绝对的硬通货,是数理化和历史等所有核心科目的教学语言。孩子们从小就浸泡在全英文环境中。中文的地位不断被稀释,与其说是母语,不如说更像一门副科。 课程从每天都有被砍到一周几节,考试占比也一降再降。不仅如此,他们的课本内容陈旧,与现实生活脱节,很难让学生觉得这门语言有趣或者重要。 学校的风向,很快也吹进了家家户户。为了让孩子跟上学校的节奏,许多华人家庭在日常生活中也干脆讲起了英语。数据很能说明问题:如今超过七成的新加坡华人家庭以英语为首选沟通语言,还能坚持日常讲中文的,剩下不到三成。 孩子们听的是英语,说的是英语,即使中文是写在基因里的母语,也因缺少使用场景而迅速生锈,最终在家里也沦为一种无关紧要的“小众语言”。 其实在新加坡独立之初,建国者们面临一个棘手的问题,占了人口七成以上的华人,会不会因为文化上的亲近感而影响对新生国家的忠诚。 毕竟这些华人的祖辈大多是百多年前从福建、广东等地“下南洋”来的,虽然在此落地生根,但许多老一辈人仍有回乡祭祖的传统。这份与故土千丝万缕的联系,成了国家建构者的一块心病。 要打造一个统一的“新加坡人”身份,而不是让国家变成不同族群的松散联盟,语言政策就成了关键工具。英语,一个相对中立且能迅速与全球经济接轨的语言,被确立为国家的粘合剂。 而强化英语的另一面,便是对中文影响力有意识的削弱。他们的目的就是切断那条可能影响国家认同的文化脐带,确保国民效忠的唯一对象是新加坡。 在这样的大背景下,个体的心态也发生了微妙的变化。许多在英语环境中长大的年轻人,不仅对中文感到陌生,甚至产生了一种莫名的优越感。他们会直白地撇清:“我是新加坡人,不是中国人。” 可没想到,时代的风向变得太快。当中国经济以惊人的速度崛起,在全球舞台上分量越来越重时,那份旧有的优越感开始动摇,取而代之的是一种混杂着羡慕、嫉妒甚至误解的扭曲心态。 外界,尤其是其他华人社群,对新加坡年轻人排斥中文的现象很难理解,有时甚至感到愤怒,觉得这是忘本。这种内外夹击的压力,让他们对中文的态度变得更加纠结。 随着时代发展,中国的影响力不再是新闻里的抽象名词,而是变成了实实在在的就业机会和商业订单。那些与中国有业务往来的跨国公司,对能流利使用中英双语的人才求贤若渴。 于是,曾经对中文避之不及的年轻人,开始主动走进补习班,试图捡回那门被遗忘的语言,为自己的职业生涯增添一枚关键的筹码。 人们开始意识到,国籍、语言与文化认同,原来可以是三件分开讨论的事。认同自己是新加坡人,与学习和传承中文这一文化母体,二者并不矛盾。 中文这把一度被遗忘的钥匙,正被重新拾起。它不仅能打开通往个人未来职业机遇的大门,也是一座连接家族过去祖辈历史的桥梁。

用户10xxx89

中国字:一个字多种读音、有的十种意思!有时看书查一个字、这个字没有解释、逼着再查另一个字、而这个字有两种读音,真是无解!你查百度、更乱套了、一个字很多都是两种读音,A l解释、百度百科、百度教育还有专家们的回答、该听谁的?真是乱套!

用户16xxx44

它算个什么东西?看不上这个那个?