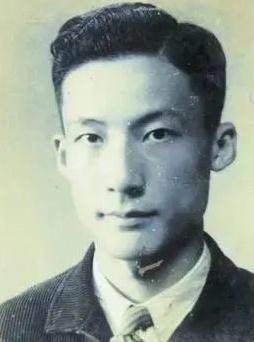

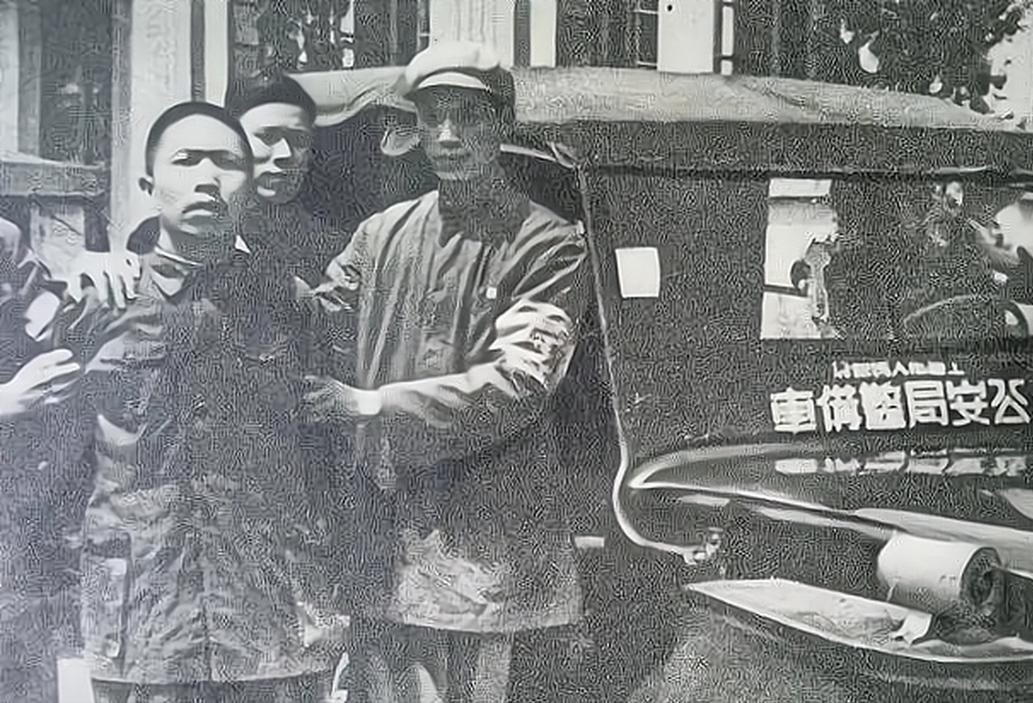

1949年,毛人凤下令枪决地下党朱君友,朱君友觉得自己死定了,于是,就将自己平时穿的衣物全部送了人,没想到,在执行枪决的前一晚,他却被两个国民党的大特务给救走了。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1949年冬夜的成都将军衙门监狱,寒风呼啸着穿过铁窗,朱君友靠在冰冷的墙壁上,听着远处传来的零星枪声。 这个曾经的富家少爷,此时已经被折磨得不成人形,脸上满是血痕,肋骨断了两根,但他的眼神依然清澈坚定。 毛人凤的处决令已经下达三天了,名单上写着36个名字,朱君友排在最后一个,特务们迫不及待地要清理牢房,仿佛多留这些"政治犯"一刻都是累赘,朱君友心里很清楚,自己的时间不多了。 牢房里弥漫着潮湿的霉味,朱君友慢慢站起身来,开始整理自己仅有的几件物品。 那件洗得发白的棉袄,陪伴他度过了无数次秘密行动;那双破旧的布鞋,带着他走遍了成都的街头巷尾,现在这些东西对他来说已经没有意义了。 "天冷,你留着。"朱君友脱下外套,轻轻递给身旁年轻的狱友毛英才,毛英才嘴唇颤抖,最终只是重重地点了点头。 朱君友又将自己的毛巾递给徐孟生,把仅剩的一块肥皂分给其他同志,在生命的最后时刻,他用行动诠释着什么叫做革命者的尊严。 狱友们沉默地看着这一切,眼神里没有恐惧,只有坚定,大家都知道,死亡或许就在明天,但他们的信仰永远不会倒下,朱君友分完所有物品后,在牢房里踱了几步,心中默默回想着自己走过的这条路。 从小生活优渥的他,本可以安享富贵,却在21岁那年毅然投身革命,三年来,他利用自己的身份和人脉,为党收集情报,传递文件,多次化险为夷。 如今面对死亡,他没有后悔,只是有些遗憾不能看到新中国的诞生,12月6日深夜,铁门突然吱呀作响,两个身着国民党军服的人影出现在走廊尽头。 "朱先生,请跟我们走。"其中一人冷冷地说道,右手按在腰间的枪套上,朱君友缓缓抬头,心想最后的时刻终于到了。 他慢慢站起身,拍了拍身上破旧的囚服,准备跟着这两人走向刑场,走到牢门口时,朱君友突然愣住了。 眼前的两个人他认识,一个是妻子的弟弟杨夷甫,另一个是表弟徐季达,这两人都在国民党特务机构担任要职,怎么会出现在这里? 杨夷甫快步上前,压低声音急促地说:"姐夫,别出声,跟我们走。"说着便迅速脱下自己的大衣,披在朱君友肩上,徐季达则从怀里掏出一个沉甸甸的布包,塞给了狱警,嘴角扯出一丝冷笑。 朱君友被推上一辆黑色轿车,直到车门关上的那一刻,他还是不敢相信眼前发生的一切。 车子发动,碾过泥泞的路面,消失在茫茫夜色中,驶出几里地后,杨夷甫才长舒一口气,开口解释:"家里凑了十根金条,才让上面松口。" 原来朱君友被捕的消息传到家里后,妻子杨汇川心急如焚,四处奔走寻求营救的办法。 她找到了在国民党政府担任要职的哥哥杨夷甫,请求他想办法救出丈夫,杨夷甫深知毛人凤的残忍,也明白此事的巨大风险,但血脉亲情让他无法袖手旁观。 于是他联合表弟徐季达,冒着被扣上"通共"帽子的危险,倾尽家财,用十根金条买通了监狱的关键人物,在那个物资匮乏的年代,这是一笔天文数字的财富,换来的却是一个人的生命。 第二天清晨,成都十二桥下枪声大作,36名地下党员和进步人士被秘密处决,鲜血染红了河岸的泥土。 朱君友躲在郊外的农舍里,听着远处传来的枪响,泪流满面,他成了这场屠杀中唯一的幸存者,但这种幸存却让他承受着巨大的心理压力。 几天后,人民解放军解放了成都,朱君友终于可以安全回家,多年以后,已是白发苍苍的他经常站在十二桥烈士墓前,轻轻放下一束白菊,低声说:"同志们,我替你们看到了新中国的太阳。" 朱君友的故事,是那个血雨腥风年代的真实写照,有人因信仰而慷慨赴死,有人因血脉而侥幸偷生。 历史的车轮滚滚向前,那些永远留在十二桥的英魂,用生命铺就了新中国的觉醒之路,当我们站在纪念碑前,触摸到的不仅是冰凉的碑石,更是一代代人用热血熔铸的民族脊梁。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:四川大学档案馆——川大校友朱君友:十二桥惨案的幸存者