1950年,因遭到不公正对待,中国遗传学奠基人李景均毅然离开内陆前往香港,无处可去的李景均,竟然得到了诺奖得主穆勒亲自向美国国务院求情,希望将李景均接到美国!

在中国近代发展的曲折历程中,曾有一批怀抱报国之志的知识分子远赴海外深造。

他们离乡背井,非为躲避国内困局,而是渴望学成后回馈祖国。

这些克服重重困难归国的才俊,通常受到国家的重视。

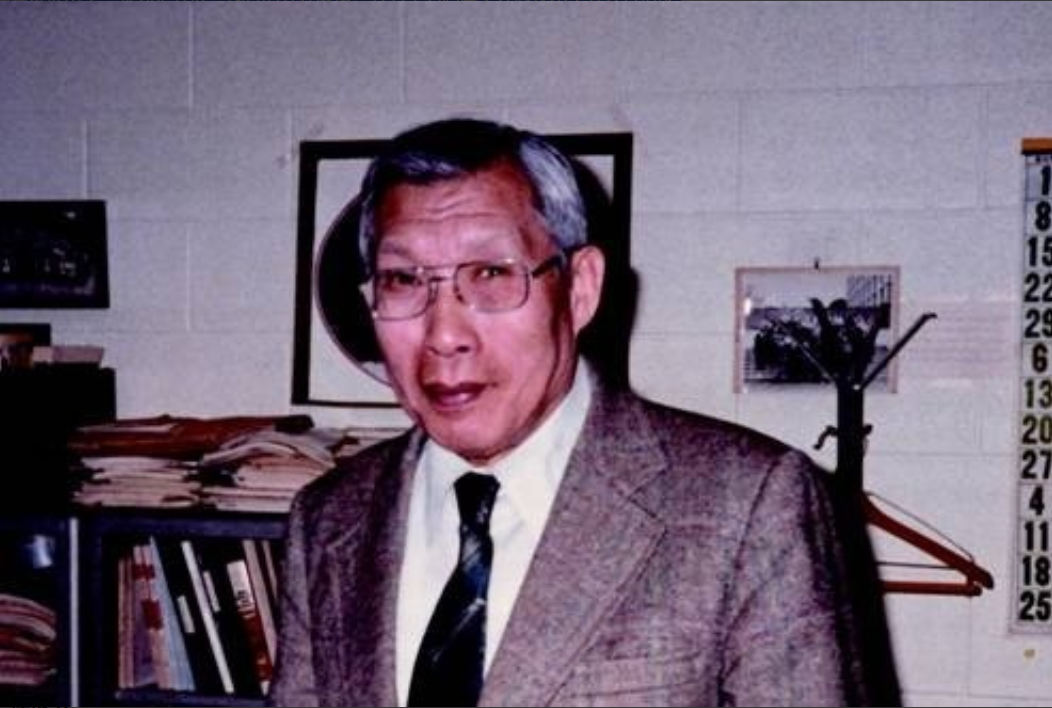

被誉为“中国遗传学之父”的李景均教授,却经历了截然不同的命运。

这位曾经的北京大学最年轻系主任,满怀热忱归国,却在特定历史环境下遭遇了难以承受的压制,最终带着巨大遗憾出走美国。

李景均生于1912年。

学业优异的他青年时期赴美,进入顶尖的康奈尔大学学习农业遗传学,并获得博士学位。

在美国学习、工作期间,他组建了家庭。

当时正值中国抗日战争的艰难岁月,强烈的报国情怀驱使他决定放弃美国优越的科研环境和生活条件。

1941年,他不顾艰险,携妻子启程回国。

受战乱严重影响,旅途异常艰辛曲折,耗费了150多天才最终踏上祖国土地。

李景均回国后,先是任教于广西大学农学院,全身心投入农业教育和科研。

抗日战争胜利后,凭借出色的学术能力和教学成果,他于1946年被任命为北京大学农学院系主任兼农业试验场场长。

年仅34岁便担任如此要职,足见其才华横溢,前途光明。

在教学行政工作之余,他持续深入科研,特别在群体遗传学领域进行了开创性研究,系统性地在中国引进和发展了这门学科,因此获得“中国遗传学之父”的尊称,确立了奠基人的地位。

遗憾的是,这位归国不久、渴望报效的学者的命运很快急转直下。

当时国内学术界,在特定历史环境和思潮影响下,学术争论被不适当地放大,并掺杂了非学术的因素。

李景均所坚持的、基于孟德尔遗传学的现代科学理论,与另一股受外来影响、被过度政治化的所谓“先进”生物学理论形成了尖锐冲突。

由于他深厚的美国留学背景和他所持的科学观点,他成为了这场学术领域内错误批判的主要目标之一。

他所任职的北京农业大学校务委员会对他进行了系统性的排挤。

他被禁止正常进行教学,科研工作也受到严格限制。

对一位视科研与教育为生命的学者而言,这种持续的打压和边缘化无异于精神酷刑,使其才华无法施展,生活陷入困顿,尊严受到沉重伤害。

在长期的压抑、痛苦和看不到改变的绝望情绪下,1950年,李景均痛苦地做出了离开祖国的决定。

他以赴香港探亲为由离开北京,之后在美国遗传学界同行、诺贝尔奖得主赫尔曼·穆勒的全力协助下,成功获得美国签证并定居。

就这样,这位怀揣赤子之心归国效力、开创了学科的重要学者,被迫离开了故土。

李景均的出走,在高层引发了极大的震动和深切的惋惜。

高层为如此宝贵人才的流失深感痛心,也对此事原因进行了严肃反思。

那些曾对他实施不当打压的主要责任人事后受到了追究。

对于李景均个人而言,这些后续的处理已经无法弥补他所遭受的巨大创伤。

他再也未能返回中国,选择在美国匹兹堡大学生物统计系任教,余生远离故土。

2003年,李景均在美国辞世,享年91岁。

他的离世引发了海内外学界,尤其是关注中国科技发展历程的研究者的感慨和深思。

回顾他的一生,充满了时代的烙印:少年立志学成报国,在艰难环境中开宗立派,却最终因无法摆脱的学术环境压力而黯然远走。

他的个人际遇,深刻反映了特定历史阶段知识分子命运的复杂性。

所幸,时代在不断进步。

今日的中国,已深刻认识到人才是发展的第一资源。

国家推出了一系列更开放、包容的人才政策,致力于为归国英才以及本土人才打造能充分施展才华的广阔天地和优越环境。

尊重科学、尊重人才、鼓励创新创造、维护学术独立已是广泛共识和社会主流。

在深刻吸取历史经验的基础上,我们有理由相信,国家将不断完善体制机制,吸引并留住更多的李景均式的栋梁之才,共同推动民族的伟大复兴,这也将是弥补过往遗憾最有力的方式。