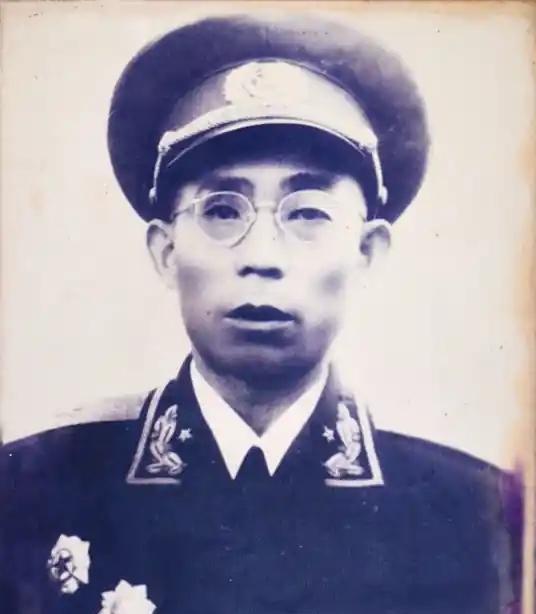

1954年,河南林县来了两位从中央来的干部,要找一名红军老团长,县长:没有这样的"大人物"。 顾贵山1910年出生在安徽六安,家里穷得叮当响,从小被地主压得喘不过气。1928年,他18岁,干脆投了红军,想拼出一条活路。上了战场,他不怕死,打仗有脑子,胆子也大。1930年一次战斗,他带队炸了敌军碉堡,直接被提拔成班长。后来一步步升到排长、连长,他带的连队纪律严,战斗狠,人称“尖刀连”。1934年,国民党第五次“围剿”,他保卫苏区时受了重伤,可还是咬牙坚持。长征路上,他伤了又伤,却从没掉队,硬是凭着一股革命劲儿撑到了陕北。 1935年,红军到陕北,他因战功当上了红15团团长。1937年抗战打响,他在平型关大捷里带队干掉一千多敌人,可惜眼睛被毒气弹伤了,视力坏了大半,只能转到后方治伤。这对他来说是个打击,但革命人哪能闲着?伤好后,他在115师卫生所干所长,管伤员救治。抗战胜利后,他又去太行新一旅管合作社,搞后勤。到了1949年解放战争结束,他被调到地方,先在农业部门,后在商业部门,可他文化低,写文件头疼,觉得自己干不好,挺愧疚的。1952年,他主动要求回乡务农,去了河南林县下园村当副书记,就这么开始了种地的日子。 1954年7月,林县县政府来了俩中央干部,手里拿着文件,说要找顾贵山。县长李文山听完就愣了,心想:咱这穷乡僻壤哪来的红军团长?可干部态度坚决,文件也摆在那,李文山没办法,只能派人去查。结果在下园村田里找到了顾贵山,他正埋头干活,满身泥巴。干部说明来意,说1959年国庆要请他去北京观礼,他一听就摆手,说自己就是个普通农民,去不了那种大场面。县长和干部劝了半天,他才点头答应。到了1959年10月1日,他站在天安门观礼台上,看新中国十周年庆典,心里那股激动藏都藏不住。听说毛主席还朝他挥了手,他觉得这辈子值了。 国庆结束后,有人建议他留在北京,可他没答应,还是回了下园村接着种地。他没跟村里人吹嘘过这事儿,就跟以前一样下田干活,跟乡亲们一块儿吃苦。1960年代,林县修红旗渠,他年纪大了,身体也不好,可还是没闲着,跑前跑后帮着干活,还找老战友拉了点物资过来。1986年,他生病去世,76岁。走之前,他特意交代家人别张扬他的事迹,就埋在村里得了。村民听说后都跑来送他,眼泪哗哗的。后来李德生、秦基伟这些将军还发了唁电,说他革命精神了不起。从战场到田间,他一辈子没啥架子,就想着为老百姓干点实事儿。 顾贵山这人,咋说呢,打仗时是英雄,到了和平年代却把自己当普通人。他眼睛伤了,文化也不高,觉得自己干不了啥大事,可又不想给组织添麻烦。回乡务农对他来说,可能不是退缩,而是觉得自己还能干点力所能及的活儿。他不爱张扬,可能是觉得革命不是为了出名,而是为了让老百姓过上好日子。那个年代的老红军,好多都这样,功劳簿上记着他们的名字,可他们宁愿埋头干活,也不愿站出来显摆。 1950年代,新中国刚成立,百废待兴。像顾贵山这样的老红军,经历过战火考验,很多人转到地方工作。可有些人文化低,适应不了新岗位,就觉得自己没用了。顾贵山回乡,不是他不想干大事,而是他觉得种地也能为国家出力。那个时候,农村是国家命脉,粮食多重要啊!他选择下田,其实是换个方式接着革命。而且,那年代讲究集体主义,个人荣誉不值啥钱,老红军们更看重实打实干出来的成果。 顾贵山这故事听着挺接地气,也挺让人感慨。现在生活好了,咱们老想着出人头地,可他这种老革命反倒提醒咱们,啥叫真正的值。不是非得站在高处才算厉害,踏踏实实干点事儿,哪怕是种地,也能活得有意义。他不图名不图利,就想为老百姓做点啥,这种劲儿头,现在想想都觉得挺难得。咱们身边有没有这种默默干活的人?也许不轰轰烈烈,可他们也在撑起一片天。