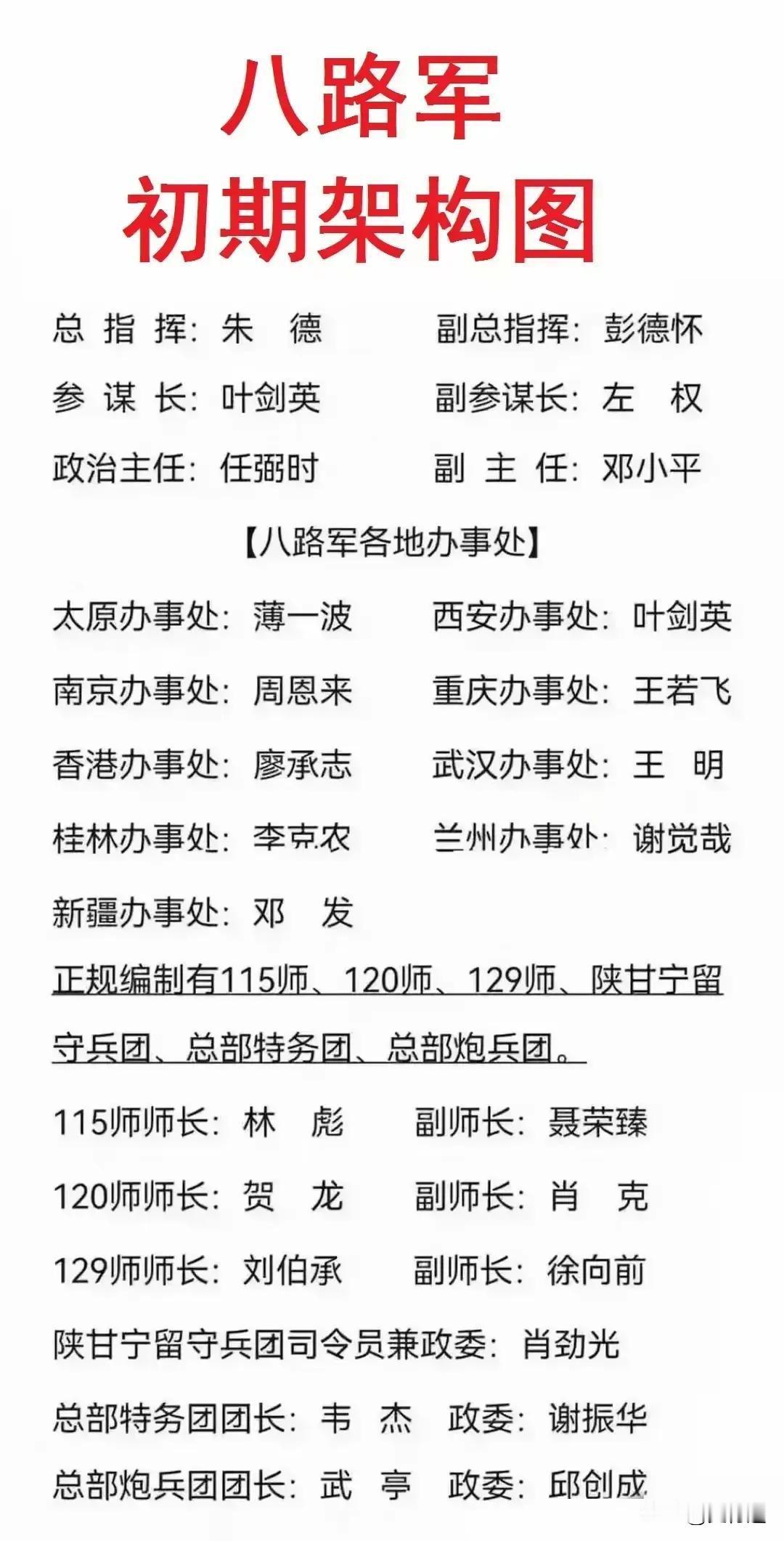

有些军迷“眼光太高”,动不动就敢说罗荣桓、聂荣臻、陈毅不会打仗,把罗荣桓归类到“政工元帅”,认为“政工元帅”只会搞政工,不懂军事;认为聂、陈也属于此类。不得不说,这些军迷眼光太挑剔了。 现在有些军迷动不动就质疑罗荣桓、聂荣臻、陈毅三位元帅的军事能力,认为他们只会搞政工不懂打仗。这种观点真的站得住脚吗?当我们深入了解这三位元帅的真实经历后,会发现事实远比想象的复杂。 正文内容 说起”政工元帅”,很多人第一反应就是罗荣桓。确实,他在政治工作方面成就卓著,但如果因此就认为他不会打仗,那可就大错特错了。 罗荣桓从1943年3月起直到抗战结束,一直担任山东军区司令员兼政治委员,115师政委、代师长。在抗战的关键时期担任军事主官,意味着罗荣桓不仅管政工,而且还直接领导军事工作。山东抗日根据地能从一片混乱中发展壮大,成为党中央口中的”完整的、最重要的战略基地”,离不开罗荣桓的统筹规划。 在山东,罗荣桓制定了”插、争、挤、打、统、反”的战略方针:插,就是插入日伪军和国民党军之间的空隙地带;争,就是广泛发动群众;挤,就是挤掉消极抗战的顽固势力;打,就是坚决打击日军和汉奸武装;统,就是同积极抗日的国民党军疏通团结;反,就是反”扫荡”、反摩擦。这套战略方针的制定和实施,充分体现了罗荣桓的军事指挥才能。 再看聂荣臻,有人说他也是”政工元帅”,这更是站不住脚。平型关战役中,八路军第115师在师长林彪、副师长聂荣臻指挥下,伏击日军辎重队,打破了日军不可战胜的神话。战后,聂荣臻独立开创晋察冀根据地,这个被称为”模范抗日根据地”的地方,正是在他的军事指挥下建立和发展起来的。 至于陈毅,争议可能更大一些。解放战争时期,陈毅一身兼着华东战略区司令员和政委的职务,虽然中央明确指示”战役指挥交粟负责”,某种程度上说,陈毅更多的是在做政委的工作。但这恰恰说明了他的能力全面性。想想看,如果没有足够的军事素养,能够胜任华东这么大一个战略区的司令员职务吗? 更重要的是,红军长征后,陈毅留在江西苏区,领导了南方三年游击战争。三年游击战争的艰苦程度不亚于长征,没有过硬的军事指挥能力,怎么可能在敌人的重重包围中坚持这么长时间? 其实,现在有些军迷的标准确实有点儿苛刻。他们好像只认大规模的歼灭战,只看谁指挥过”三大战役”这样的经典战例。按这个标准,除了少数几个人,其他将领都不会打仗了?这显然不合理。 透过罗荣桓、陈毅、聂荣臻三位老帅的例子表明,没有绝对的”军事元帅”和”政工元帅”之分。往往是革命需要他们任什么职、兼什么职,他们便欣然领命,无论是军事领域还是政工领域,以及其他领域,他们总是能够很好地胜任。 说白了,真正的帅才不是靠单纯的军事指挥能力衡量的。统筹全局、处理复杂局面、协调各方关系,这些都是元帅级别必须具备的素质。三位元帅都曾独当一面,管理一个战略区域,这本身就说明了他们的综合能力。 党中央把山东交给罗荣桓,把华北交给聂荣臻,把华东交给陈毅,难道是随便决定的?在那个生死存亡的年代,没有真本事能担得起这样的重任吗?事实证明,他们都出色地完成了任务,各自的根据地都发展得很好。 再说,我军从建立之初就强调”党指挥枪”,政治工作和军事工作从来不是对立的,而是相辅相成的。毛主席早就批评过单纯军事观点,强调军队不只是打仗的工具,还要宣传群众、组织群众、武装群众。在这种建军思想指导下,那些既懂政治又懂军事的复合型人才更加珍贵。 现在一些军迷动不动就拿战功多少来比较,这种思路本身就有问题。战争不是体育比赛,不能简单地用数字来衡量贡献大小。有的人适合冲锋陷阵,有的人适合运筹帷幄,有的人适合统筹全局。各有各的价值,不能厚此薄彼。 说到底,评价一个将领会不会打仗,不能只看他指挥过多少次大战,还要看他在复杂环境中的应变能力,看他统筹全局的战略眼光,看他处理各种关系的综合素质。从这个角度看,罗荣桓、聂荣臻、陈毅三位元帅都是当之无愧的军事家。 那些质疑他们军事能力的观点,说到底还是对历史了解不够深入,对我军建军特点认识不足。希望广大军迷朋友们能够以更加客观、全面的眼光来看待历史人物,不要被一些片面的观点所误导。 三位元帅的军事才能不容质疑,他们都是军政兼优的帅才。那些”眼光太高”的质疑声,恰恰暴露了某些军迷对历史认知的局限性。你觉得评价将领军事能力的标准应该是什么?欢迎在评论区分享你的看法!

Mxlszj

陈毅元帅文武全才[点赞][点赞][点赞]

知了

这三位的军事能力比叶剑英还是要强一些

回锅肉

罗荣桓、陈毅、聂荣臻元帅能不能打仗不重要,重要的是他们能够带领一批能打仗的人去打胜仗。这就是元帅和大将的区别。

用户13xxx98

小时候学课文,晋察冀边区,现在才知道,晋察冀边区就是聂帅领导的。

赢嫩模输跳河

罗荣桓元帅军政双优,聂帅偏向于建设类型,陈老总偏向于综合管理类型