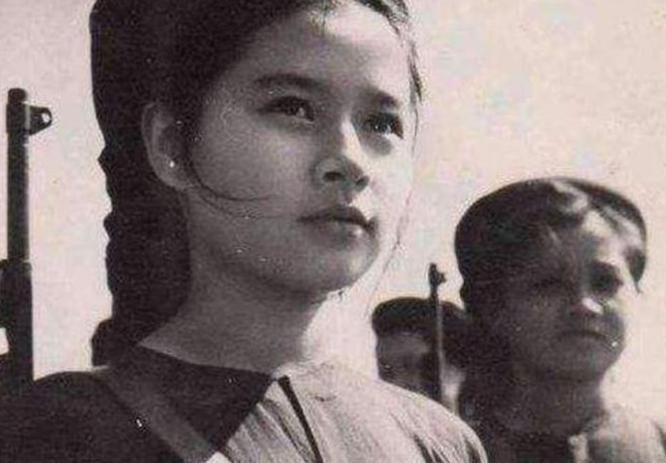

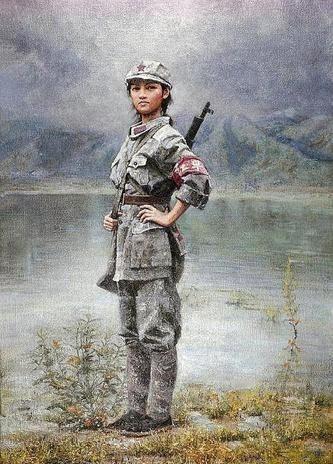

1937年,地主王学文发现一20岁女兵躺在家门口,见四下无人,他一下将女兵扛到了炕上。谁料,女兵解开衣襟,王学文震惊:“怎么会这样……” 吴仲廉衣襟解开的瞬间,襁褓里婴儿的哭声像根针,扎破了王学文心里的算盘。 他本以为是个受伤的兵,扛回来不过是结个善缘,或是怕被路过的队伍追责,却没料到这红军女干部怀里还揣着条刚落地的小命。 “求您……”吴仲廉的声音气若游丝,血顺着袖口滴在炕席上,洇出小朵暗红的花,“孩子……活下来就行。” 王学文捏着旱烟杆的手直抖。窗外寒风卷着雪沫子打在窗纸上,他盯着那皱巴巴的小脸,突然想起十年前夭折的小儿子。 那时候也是这么小,也是这么哭,最后没熬过冬天。老婆从里屋掀帘出来,看见这场景“哎哟”一声,手在围裙上蹭了又蹭,却没说一个“不”字。 那天夜里,两口子围着炕桌没合眼,王学文磕了半盒烟,最后说:“先喂活再说。” 最难的是奶水。吴仲廉第二天就走了,临走时塞给王学文一块银元,说是“军费里省的”。可村里刚生过娃的女人,自家孩子都饿得直哭。 王学文老婆揣着那银元,挨家挨户去求,给东家送两升小米,给西家织半尺布,总算凑出几口奶水。 孩子饿极了,叼着奶头能吸到脸发白,王学文蹲在门口听着那细弱的哭声,突然觉得这地主当得,还不如救条命实在。 给孩子起名时,老婆说叫“王招娣”,盼着能引来个儿子。王学文却摇头,蘸着米汤在桌上写“红”字:“就叫王红,记着她来的路。” 这名字像个暗号,只有他们两口子知道分量。有回保长来催粮,看见孩子逗着玩:“老王,这丫头哪来的?”王学文手在烟袋上一顿,笑着说:“远房侄女,爹妈没了,投奔咱来的。” 保长撇撇嘴,没再追问——谁都知道,这地主虽说有地,却从没为难过佃户,倒是前年旱灾,偷偷给几户断粮的送过红薯。 1943年鬼子“扫荡”那回,王学文把王红塞进菜窖。地窖里黑得像墨,孩子吓得直哭,他蹲在窖口守着,听着外面枪响和吆喝声,手里攥着把锄头。 老婆拉他:“快跑吧,别管了!”他没动:“人是咱接的,就得护着。” 后来鬼子没找到啥值钱东西,砸了两口缸就走了,王红在窖里待了两天,出来时小脸灰扑扑的,却死死攥着王学文塞给她的半截红薯。 土改那阵,王学文被拉去批斗,脖子上挂着“打倒地主”的牌子。有人喊:“他家藏着红军崽子!”王红那时已经六岁,躲在人群后看,突然冲出来抱住他的腿:“他是我爹!”批斗的人愣了。 王学文老婆赶紧扑过去捂住孩子的嘴,眼泪混着泥往下掉。好在村里老人出来说情:“老王心善,那丫头真是远房的。”这事儿才算糊弄过去,可王学文知道,这秘密藏不了多久了。 王红第一次知道自己身世,是十五岁那年。她翻箱倒柜找棉袄,从樟木箱底摸出块褪色的红布,里面包着半块银元。 还有张字条,上面是歪歪扭扭的字:“吾女红儿,母吴仲廉,1937冬托于王学文公,若存活,告其来历,勿忘家国。” 她拿着字条问王学文,老头蹲在门槛上,抽着烟说:“是,你是红军的娃。”那天王红哭了半夜,不是恨,是想起这些年,爹妈总把白面馍偷偷塞给她,自己啃糠窝窝。 后来王红去县里找过亲妈,档案里说吴仲廉1941年牺牲在战斗中,追认为烈士。她回来时,给王学文两口子磕了三个头,说:“你们就是我亲爹妈。” 再后来,她成了村里的小学老师,教孩子们认字,总讲起1937年那个冬天,有个地主没管啥红军白军,只想着把快冻死的孩子揣进怀里。 王学文活到八十岁,临终前拉着王红的手说:“别记着我是地主,记着人得有良心。”这话王红记了一辈子。 如今她的孙子在县里当干部,每次回家都要去老屋看看,那盘炕还在,炕席上仿佛还有当年婴儿啼哭的回声——在那个兵荒马乱的年代,普通人的一点善心,有时比啥都金贵。 信息来源: 红网《百年颂 湘女梦丨吴仲廉:悲壮历程中的坚强女性》 中国妇女报《"红军娃"故事里的军民情深》 人民法院报《浙江法院"女包公"——追忆新中国首位高院女院长吴仲廉》 宜章县委党史研究室《吴仲廉:从二万五千里长征到鏖战河西走廊》