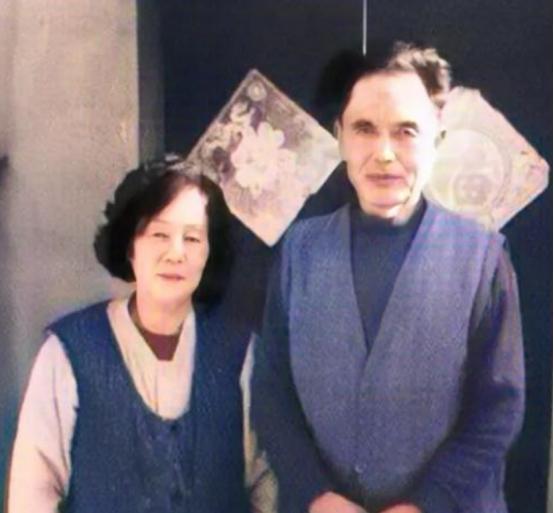

1958年深冬,朝鲜石岭村口,王兴复望着最后一列载满战友的军车消失在风雪中,脚下的冻土从此既是家,也是异乡。 他攥紧口袋里的军功章,转身走向朝鲜姑娘吴玉实——为了这个眼神如鹿般温柔的女子,他撕碎了回国的车票,更交出了中国公民的身份证明。 故事得倒回五年前,1953年停战后,志愿军后勤兵王兴复随部队留在朝鲜参与重建。 在石岭村,他第一次推开吴家吱呀作响的木门:战火夺走了这户人家的男丁,只剩17岁的吴玉实和病弱的母亲守着破屋荒田。 语言不通?没关系。王兴复抡起锄头就下地,半天干完母女三天才干得完的活,当吴玉实把掺着野菜的粗粮饭捧给他时,汗水和米香悄悄系住了两颗年轻的心。 部队铁律“禁与当地女子通婚”像刀悬在头顶,他们只能偷偷来往:他帮她修屋顶挑水缸,她省下口粮塞进他衣兜。 直到1958年撤军令下,王兴复站在吴家门外听见屋内啜泣,突然像根钉子楔进地里:“报告!我留下!”领导急得拍桌:“留下就得放弃中国籍!你想当无根浮萍吗?”他喉头滚了滚:“想清楚了。” 放弃国籍竟比打仗还煎熬,填表格、跑部门、等批文,整整两年拉锯战,1960年那张朝鲜公民证终于到手。 可摸着烫金的朝文,他心里像塞了把冰碴子:“海城的黑土地,这辈子还能踩上吗?” 1962年婚礼那晚,七桌薄酒宴上新娘笑靥如花,他却攥着军功章望向北方——故乡成了地图上永远够不到的坐标。 在朝鲜的日子像架老牛车,慢却稳当,王兴复当上小学教员,吴玉实缝补持家,七个孩子挨个降生。可夜深人静时,他总蹲在院里望月亮,把军功章擦得锃亮。 孩子们问起,他指着东北方:“爹的根在那儿。”1975年岳母病逝后,吴玉实突然翻出汉语课本:“兴复,咱回家!我跟你走!” 恢复国籍比当年放弃更难,从1979年开始,王兴复往中国大使馆跑了十趟。材料总被退回:“特殊身份需严格审查。”第十一次递申请时,他添了张全家福,背后歪扭写着:“祖国,老兵想带孩子们认祖归宗。” 转机出现在1981年冬。 中朝外交暖流融化了冰封的审批——特批!准归! 1982年辽宁海城火车站,锣鼓震得铁轨发颤,政府给全家九口分了房,塞来每人一千元安家费。王兴复扑通跪在站台上,额头抵着冻土嚎啕:“回家了!这回真到家了!”更暖的是人心:邻居大婶教吴玉实腌酸菜包饺子,朝鲜亲家邮来辣酱时,她已能笑着回赠粘豆包。 晚年的王兴复最常去两个地方:变压器厂(政府安排的工作)和烈士陵园。 每年清明,他总在纪念碑前站成雕塑,对长眠的战友喃喃:“兄弟们,我替你们多看几十年太阳了。” 1990年临终前,他叮嘱子女:“裹我军装入土。”墓碑刻着:“志愿军老兵,魂归故土。” 七个孩子里四个选了中国籍,三个保留朝鲜籍却扎根东北,吴玉实晚年说得最溜的东北话是:“老伴在哪,哪就是国!” 这段跨越三十四年的双向奔赴,在爱情与家国间走出第三条路——没有惊天动地的伟业,只有小人物在历史洪流里攥紧那点念想:认准的人要守,扎了根的土要归。 权威信源: 《国家记忆》栏目专题报道《王兴复与吴玉实:一段跨越国界的平凡爱情》 中国军网《抗美援朝志愿军烈士寻踪》 中国共产党新闻网抗美援朝历史文献档案