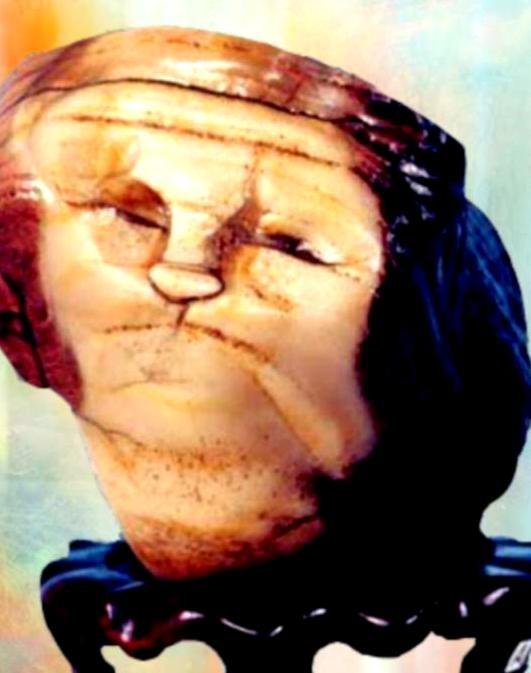

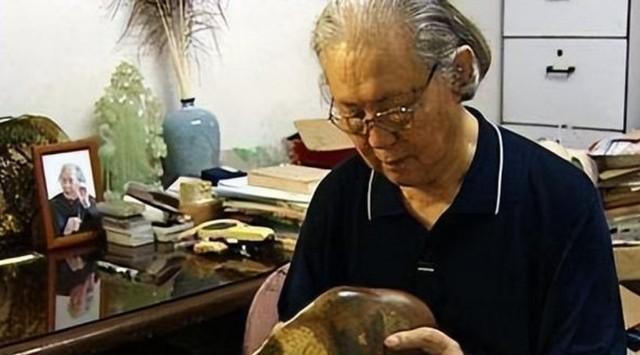

1997年,一位宁夏商人赴内蒙古公干途中,偶然以150元购得一块奇石。谁曾想四年后,经专家鉴定,这块看似普通的石头竟被估价高达9600万元! 【消息源自:《一块石头的天价之旅:从戈壁滩到故宫的传奇》2001年《收藏家》杂志特稿;《中国奇石收藏二十年》2005年地质出版社】 赵立云用袖子擦了擦额头的汗,内蒙古八月的太阳毒得能把人晒脱一层皮。他蹲在苏宏图火山口的乱石堆里,摄像机还架在三脚架上,但此刻他的注意力全被手里那块石头吸引了。"老赵,你蹲那儿挖宝呢?"央视的老张扛着设备走过来,靴子踩在火山岩上咯吱作响。 "你看这个像什么?"赵立云把石头举起来。那是个巴掌大的玛瑙,褐红色的纹路自然勾勒出一张布满皱纹的老人脸,连眼窝的凹陷都分毫不差。老张凑近看了看,突然打了个寒颤:"邪门了,这要说是人工雕的我都信。" 这是1997年夏天,中国民间收藏热刚冒头的时候。赵立云作为银川电视台的摄影师,跟着央视的团队来拍火山地貌纪录片。谁也没想到,这个月薪才600块的西北汉子,会在休息时从牧民手里花150元买下这块石头——相当于他小半个月工资。 "你疯了吧?"回到银川,妻子把菜刀剁在案板上,"闺女下学期的学费还没着落呢!"赵立云没吭声,把石头锁进了自己钉的木匣子。那天晚上他抽了半包烟,在台灯下反复端详石头上的纹路,越看越觉得像他去世多年的外婆。 这块被命名为"岁月"的石头在抽屉里躺了四年。直到2001年,赵立云咬咬牙买了张站票,抱着木匣子挤了二十多个小时火车到北京。故宫博物院的杨伯达老先生戴着老花镜看了十分钟,突然让助手关掉所有灯光。在自然光线下,石头表面的纹理像流动的岩浆突然凝固,每一道褶皱都闪着细碎的光。 "两亿年前火山喷发时形成的玛瑙,"杨老的手指微微发抖,"这种天然成像的概率,比中彩票头奖还低。"在场的记者们哗啦围上来,闪光灯晃得赵立云睁不开眼。有人当场喊出九千六百万的估价时,他下意识把石头往怀里搂了搂,这个动作后来登上了各大报纸头版。 最戏剧性的场面发生在鉴定会后。有个韩国收藏家堵在宾馆门口,西装革履的翻译说:"先生愿意用三件高丽时期的青瓷交换。"赵立云蹲在宾馆台阶上卷烟,火星子在暮色里明明灭灭:"不换。"对方急了:"您知道这些瓷器值多少钱吗?""知道,"他吐出口烟,"可它们又不像我奶奶。" 这事后来闹得沸沸扬扬。有说赵立云傻的,也有说他炒作的,但再没人敢小看戈壁滩上的石头。如今在阿拉善,常能看见举着小锤的寻宝人,他们管这叫"捡漏"。而那块"岁月"玛瑙,至今还锁在赵立云家的保险柜里,偶尔拿出来给懂行的朋友看。去年有个香港富豪开价一亿二,老头子照样摇头,倒是经常把石头借给地质博物馆展览。 "要钱干啥?"他总爱跟年轻收藏者念叨,"你们是没见过两亿年前的阳光定格在石头里的样子。"说这话时,他脸上的皱纹和石头上的纹路奇妙地重合在一起,活像另一个被岁月雕刻的奇迹。