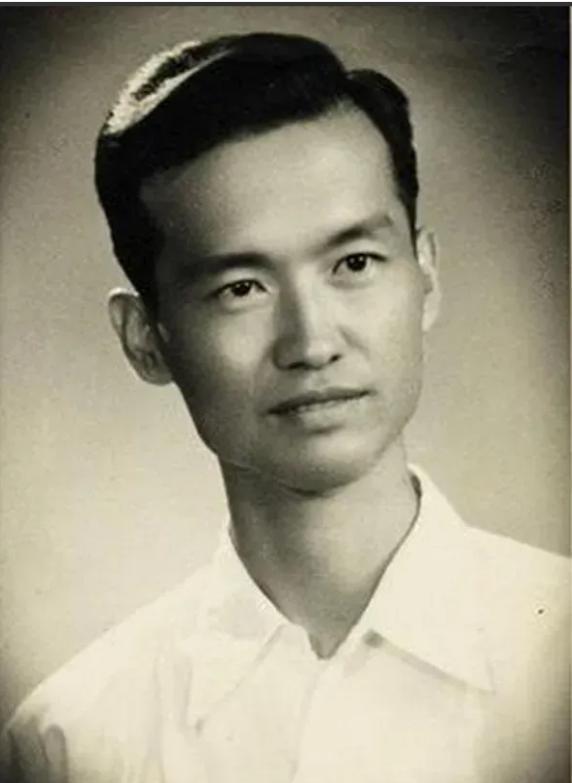

徐向前元帅的后代都怎么样了? 说起徐向前,人常记得的是他在战场上的坚毅和谋略,那身军装、那副标志性的眼镜,仿佛总是在紧张的沙图中盯着远方。 而不那么常被提及的,是他回到家里,褪去将帅光环之后,做父亲的样子。 他不是那种高高在上的家长,但也绝不是什么“慈父”。他的方式,是冷静,是节制,是在一条条规矩里藏着的温度。 他一生有过三段婚姻,四个孩子,一子三女。 按很多人惯常的想象,这样的家庭背景,孩子们怎么也该是“红色贵胄”,起点不低,资源满满,可实际上,情况恰恰相反。他从不认为“将门之后”是值得骄傲的标识,他始终强调一个词:自立。 他的儿女们,从小便被刻意“放手”培养,有条件的寄宿,有限度的接触,不把孩子护在自己光环之下,也不给他们在外行走的路上多铺一块砖。 独子徐小岩是最典型的例子。 生于1947年,那时徐向前身居高位,但家中风气依旧简朴。 上小学那会儿,他被送去寄宿学校,周末也没人来接。其他孩子坐着家属的军车回家,他却是一路走着回去的,几十里土路,两只脚磨得起泡,也不喊累。 这样的日子不是一天两天,而是整个童年——不是缺钱,而是父亲不许他“享福”。 后来赶上上山下乡运动,徐小岩被下派农村,扛锄头、翻地、种豆子。 他本来想搞科研,但没有机会读书,就选择了参军。 到了部队,他依然拿着草纸偷偷算数学题,边干边学,最后靠着自己的成绩拿到清华的保送名额。 进校读的是计算机专业,毕业后并没去外国公司拿高薪,而是再次回到军队系统,在科研所从零干起。那时候国内计算机领域刚起步,条件艰苦到连一台像样的设备都没有,他们几个人就在黑板上画线路图,用纸壳模拟数据流程。 就是在这样的环境下,他带着团队研制出中国第一部汉字处理机。 这个成果,没人敲锣打鼓,也没人为他办庆功会。他自己也没太多表示,只是那天回家晚了点,顺手把实验室那台刚能“打字”的黑盒子摆在父亲桌前。 徐向前盯着那个盒子看了几秒,没说什么,转身泡了杯茶给他,连水面都没晃一下。 在父亲眼中,这就是“你该做的”。 三个女儿各有各的路径,大女儿徐松枝年纪最长,解放前就在部队医院工作,一直做军医,岗位不高,工作也不张扬。 她这一辈子没换过行,也没离开系统,几十年默默无闻地守在病房,后来退休,也就是在医院门口吃了顿长寿面。她的生活轨迹如水一般,平缓,没有波澜,但也没有半点滑坡。 次女徐鲁溪则显得更有锋芒一些。 她是徐向前与王靖所生,自小聪明,从中国科技大学毕业后又进了中科院读研究生,学的是物理方向。按常理讲,她应该会留校搞科研,或者至少进研究所稳稳当当。 但赶上那几年风头极紧,她的职业路径几乎一夜之间被拦腰截断。 她没沉下去,而是调头去了另一条路。起初做的是数据录入,后来慢慢摸清了信息产业的门道,自己注册了公司,创办了技术服务企业。 她不是那种天生的商人,但她很能咬牙。 最艰难的时候,公司一度没人发工资,她一口气卖了三件旧家具来贴员工薪水,也没声张半句。 到后来公司有了起色,她也不过换了个更厚点的窗帘,说是“不漏风”。 小女儿徐小涛是最晚出生的一个,1949年。她小时候也下过乡,做过插队知青。 之后参军,考进了北京医学院,毕业后在解放军304医院做医生。 小儿科,工作细碎,压力大,她干得很认真,一站就是十几年。 到了九十年代,丈夫那边有了出国机会,她跟着去了北美。 年近四十重新开始,她把自己从一个军医重新磨成一名会计师。 语言不通,证书不认,文件看不懂,她每天晚上捧着英汉词典啃术语,有一阵子,她背单词背到梦里都在念“income statement”。 到后来,她进了一家基金会做财务顾问,日子虽然不富裕,但干净、稳定,也体面。 这四个孩子,说不上谁最成功,也没人太高调。 他们的共通点不是“能力出众”,而是“稳得住”。每一个人都经历过时代的拐点——上山下乡、单位改制、海归再就业,没有一个人是顺风顺水地走到头。 可他们都挺了下来,没有人中途放弃,也没人“靠关系上岸”。 很多年后,有记者问徐小岩,怎么看待“红色传承”。 他没给出特别宏大的答案,只说了一句:“我们不是传什么红色火种,我们就是在过日子。” 这句“过日子”,其实比任何口号都沉。 那是他们那代人身上留下的棱角——不炫耀、不诉苦、不显摆。有事就扛,没事就干,干不动也不吵。 这就是徐向前的后代。 没有聚光灯下的传奇,也没有历史教科书上的英勇插图。他们过得不轰烈,也不卑微,四条人生路径各自拐了弯,却都拐得踏实。 那些骨子里的东西——韧劲、冷静、守规矩、不喊疼——倒像是种看不见的遗传,被徐向前一代一代悄无声息地传了下去。 他们没成为时代的标杆,但他们都稳稳站在时代里。 哪怕风大雨急,也没塌过底。