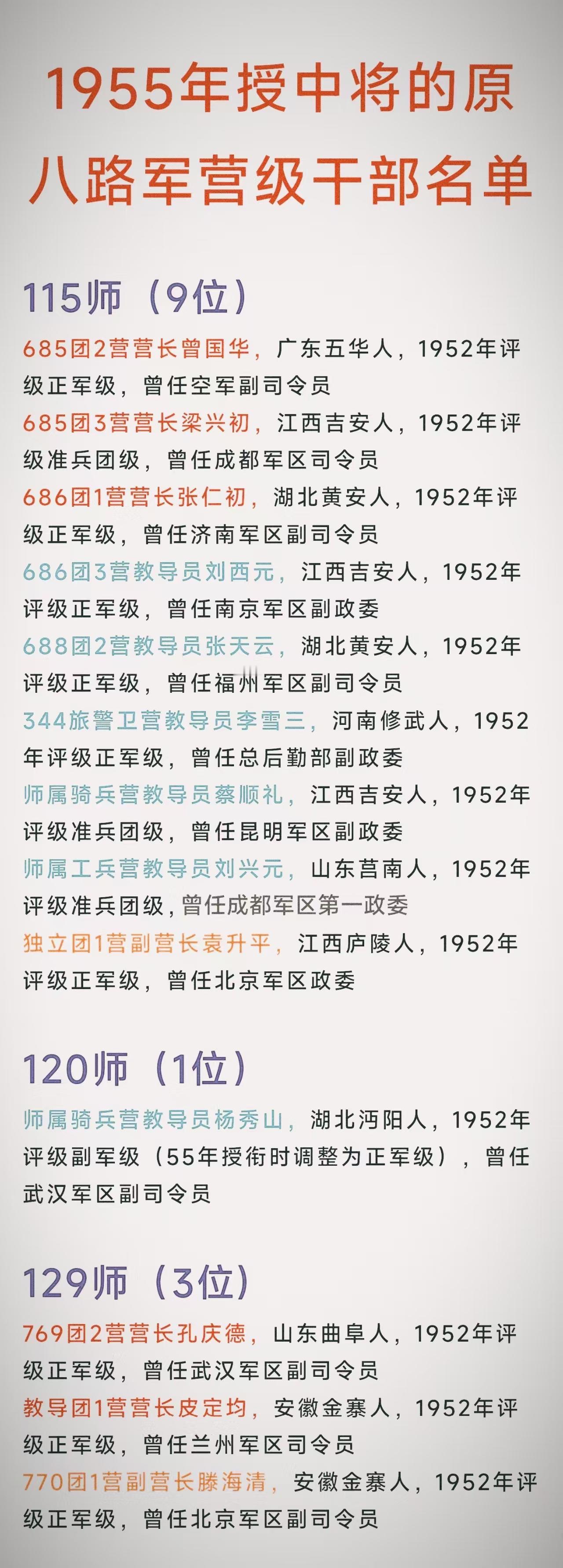

他本是最年轻的开国中将,却因做错一事,被朱老总取消评衔资格 “1953年春天,朱老总合上案卷,自言自语:‘这孩子,怎么就摔在几车木头上呢?’”那句话飘散在总参小楼的走廊里,几位办事员面面相觑,却没人敢接茬。卷宗上的名字,是戴镜元。 1955年授衔前,各大军区暗地里都在盘点本系统的“青年才俊”。外界热议皮定均的“少晋中”,其实军委内部更关注另一张履历表:出生于1919年、时年仅36岁的戴镜元。按资历、按职务,他入围中将毫无悬念,甚至可能改写“最年轻中将”的纪录。然而,档案里那起“挪用木材”事件把一切归零。 把时间拉回到1929年。永定山区连绵的雨还没停,一个9岁孩子端着自制小木枪守在祠堂口,那就是戴镜元。年仅十岁,他便被推举为共青团县委书记。不可思议,却真实存在。乡亲们形容这孩子“眼睛里有电”,见到地主武装就毫不退缩。也正是这种劲头,使他很快被调进中央苏区最神秘的中革军委二局。 二局是个什么地方?对外连番号都没有,只称“第四分队”。任务很单纯——掏敌人的家底。1934年长征途中,部队掉到不足三万人,毛主席宁肯自己啃野菜,也派人送三只母鸡给“第四分队”。这不是特殊照顾,而是战略需要:没有情报,夜里连路都找不到。15岁的戴镜元守着电台轮轴一般转,终于在湘江之后截获蒋介石的调兵密令,为撤出险境赢得宝贵时间。周总理后来回忆:“若是按原计划去打鼓新场,就全完了。” 抗日战争爆发,破译日军密码成为首要任务。二局先后搞定“三一式”“一号乙”“七三式”三套密码,戴镜元率小组精算、比对、熬红了眼。1939年“七七”前夕,他们捕获一条关于晋西北调动的密电,直接促成八路军黄土岭伏击战击毙日军中将阿部规秀。战后,毛主席把缴获的呢子军大衣奖给了戴镜元,还在日记本扉页写下八个字:“步步前进,步步胜利”。这本日记本,他珍藏了一辈子。 解放战争中,戴镜元已经是二局一号人物。辽沈、淮海、平津三大战役,他在作战室通宵达旦,靠一根香烟灰柱丈量敌军发报频率,被同事戏称“电子尺”。东北野战军一次夜间佯动、一次真突围,全凭他提供的“暗线空窗”时段。战役总结会上,林总敲着桌子说:“谁要是敢动二局的人,就是砸我的饭碗。”一句玩笑,道出情报系统的分量。 新中国成立后,戴镜元不过三十出头,却已是总情报部副部长兼技术部部长、中央机要局副局长,行政九级。按55年授衔标准,副军级起点就是少将,上限中将。可就在评衔材料上报前夕,北京崇文门外一件“小事”击碎了光环。 背景是“三反五反”。机关大院要盖两排平房,基建组缺木料,戴镜元随口一句“仓库里挪点吧”,手下真把军工储备木材调了三车。纪委收到群众来信,事情被迅速放大。有人劝他赶紧写检查,退木料、赔款了事,但运动气氛下已容不得半点侥幸。 朱老总亲自圈阅案卷。那晚他批示只有两行字:“功是大功,错是大错。严处,方不误其人。”最终决定:留党察看两年,免去一切职务,收回住房,取消授衔资格,下放工厂劳动。处理通报送到军委办公厅,所有人都愣住。熟悉戴镜元的人心疼,他本人却只说了一句:“组织怎么判,我就怎么改。” 1955年9月,天安门前的金色秋阳映照一批将星。人们记住了38岁的刘西元、张池明,而那份原本留给戴镜元的中将名单被划掉,再无人提起。此后近二十年,他默默在工厂技术室值夜班,凌晨一点还坐在机床旁研究新型保密电话的晶体管电路。1973年,他以专家身份重返国防科委,依旧低调。 纵观戴镜元的个案,功劳斐然,失误也真实存在。在纪律面前,没有“可以通融”的后门,这正是老一辈革命者最硬的准绳。有人替他惋惜,也有人说这正是对情报干部最好的警示:破译再多密码,也得守住心里的“戒尺”。对照今天的部队建设,这条戒尺依旧有用——制度不会因为个人功名而松动,铁规只认是非,不认脸面。