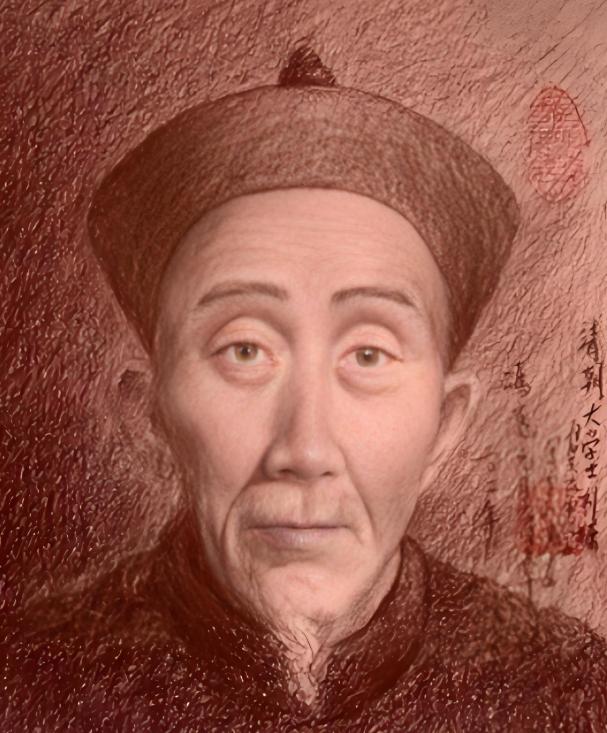

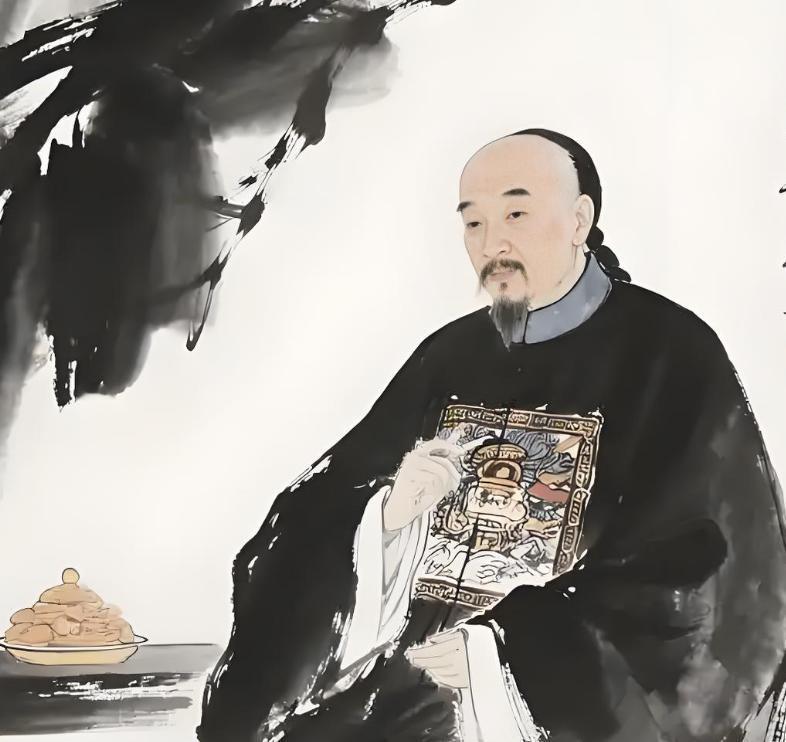

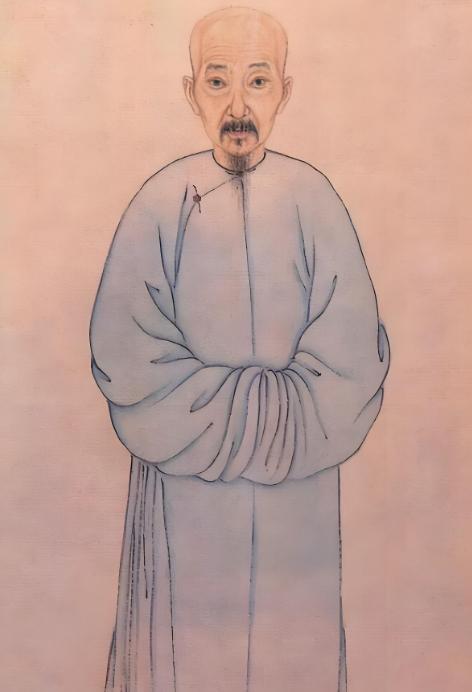

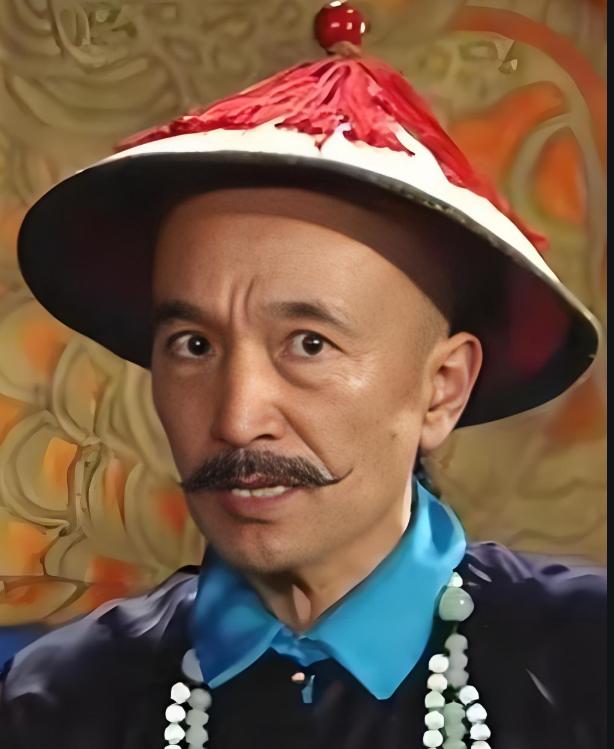

“刘罗锅”的民间传说家喻户晓,但历史上的刘墉,却远不止于此。在清朝诡谲的官场,他历经三朝帝王,数次被贬却始终“不倒”,最终以85岁高龄亲手终结了和珅的权力神话。在他的身上究竟藏着哪些为人处世的深邃哲学,能够让他在腥风血雨中屹立百年? 刘墉的父亲刘统勋,是乾隆初期一位正直且声望显赫的重臣,刘墉从小接受良好教育,学问非常渊博,且以一手好书法闻名。 初入仕途,他就以清廉勤政、处理政务井井有条著称,正是这些为他后来复杂的官场经历奠定了基础。 值得一提的是,乾隆皇帝尤其喜欢那些有才华、并且能准确领会他心思的臣子,刘墉更是深知这一点。 他总能巧妙地为乾隆的诗文提供精妙点评或恰到好处的应和,常常得到乾隆认可,心中因此大悦。 除此之外,刘墉为人处事十分谨慎,言行有度,他从不似某些大臣那样过于张扬。 有一次,他当场就对出了乾隆的对子,不仅对仗工整,而且意境深远,令乾隆皇帝非常高兴,更在皇帝心中留下深刻印象。 从那以后,乾隆对刘墉的重视程度明显提升,让他参与到重要的文化活动和礼仪编撰,进一步巩固了自身在朝中的地位。 然而,刘墉并非单纯地迎合皇帝的喜好,在涉及百姓生计和国家法度的大事上,他会选择委婉地表达自己的看法。 他曾巧妙地向乾隆揭露了被和珅等人隐瞒的灾情真相,促使皇帝及时拨付粮食赈灾,此举挽救了无数百姓的生命。 通过种种事情不难看出,刘墉心中秉持清正,对百姓负有切实的责任,并非只知逢迎。 乾隆年间的朝堂,权力斗争频繁,许多官员为了谋求私利,忙于钻营,但刘墉却坚持清正本色,甚至惹祸上身。 他首次被贬官,就是因为在江苏担任学政时,严厉整顿科举考试舞弊行为。 他把那些收受贿赂、营私舞弊的考官彻底清除,办事非常果断,毫不留情面。 不过,在乾隆皇帝看来他这样做过于激烈,扰乱了官场原有的秩序,因此,对其进行了贬黜。 可是,即使被贬到地方任职,刘墉依然保持积极的心态,踏实为百姓做事,依旧雷厉风行。 在地方任职期间,大力兴修水利,减轻百姓的赋税,严惩那些欺压百姓的豪强奸商。 在江宁知府任上,他通过有效治理,百姓都称他为“刘青天”,正是因为这些举措让他在民间获得了极好的声誉。 然而,刘墉在民间的良好声望传回京城后,反而引起了乾隆皇帝的疑虑,皇帝担心他声望过高,可能产生异心。 因此,刘墉在很短的时间里,职位被多次降级,从封疆大吏的高位,降为了翰林院的普通官员。 而刘墉的对头和珅也不忘添把火,曾向乾隆皇帝诬告其结党营私,使他面临巨大的危险,几乎被判罪。 那时,面对指控刘墉在宫门外跪了一整天,坚决不肯低头认错,以此表明自己的清白和刚正,最终,在几位老臣的求情下,他才免于遭受更大的灾祸。 在经历此事后,他依然不改变自己的本色,对和珅保持冷硬的态度,在朝堂上该说的话一句也不少,用行动维护自身尊严。 历经康熙、乾隆、嘉庆三位皇帝的统治时期,他始终坚守自己清廉的本色。 在嘉庆皇帝即位后,很快就下决心整顿吏治,对和珅的专权跋扈,心中早已不满。 刘墉长期以来清正廉洁的声望,正与嘉庆帝整顿朝纲的意愿相符。 于是,嘉庆帝下旨重新启用刘墉,让他成为扳倒和珅的关键人物,刘墉委以重任。 那时,刘墉已是白发苍苍的老人,高龄85岁,但在查办和珅案件时,却毫不含糊,一丝不苟。 他亲自带领手下,彻底搜查了和珅的府邸,查出了堆积如山的金银财宝,在证据面前,和珅最终被赐死,刘墉因此事也赢得满朝文武的赞叹。 实际上,刘墉在官场中之所以能长时间屹立不倒,不单单靠是运气,还是因为懂得在复杂多变的朝堂中,既要坚守原则,又不能采取硬碰硬的方式。 在乾隆统治时期,他看清了皇帝的猜忌心理,所以即使多次被贬,却始终不卑不亢,保住了清誉。 等到了嘉庆朝,他敏锐地抓住了时机,顺应新帝的意图,成为了皇帝清除腐败的得力助手。 刘墉的一生,是他个人奋斗的写照,他的人生,也是他所处时代官场情况的真实体现,他的经历,引发人们深思如何为人处事。 在当下,我们面对复杂的人际关系和职业困境时,刘墉的故事仍能提供启发,坚持原则与灵活应对如何平衡,值得每个人反复琢磨。 信息来源:《乾隆朝实录》《嘉庆朝实录》《清史稿》