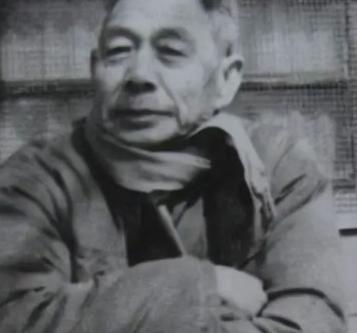

1980年,我国洲际导弹首次发射,但计算弹头的落脚点却难住了众多科学家,一位扫了数十年厕所的老人站了出来,仅用了一支笔、一叠纸,就准确推算出来弹头落脚点!当得知老人的身份后,众人却坐不住了。 那年5月,咱们的“东风-5”洲际导弹,这可是国之重器,第一次要搞个全射程试验。说白了,就是从西北戈壁滩发射,弹头要精准地砸进南太平洋预定的一小块海域里。在当年,这可是天大的挑战,全世界都瞪大眼睛看着呢。 发射架上的导弹是没问题了,但有个要命的坎儿,把当时顶尖的科学家们给难住了——弹头的落点到底怎么算? 你可别小看这个计算。导弹飞出大气层再入,那过程复杂得吓人,什么空气动力、地球自转、高空风速,差一点点,最后就可能偏个十万八千里。当时咱们的计算机水平也有限,一帮顶尖大脑围着图纸,算了几天几夜,拿出了好几个方案,但谁心里都没个准谱。万一算错了,弹头飞到别人家领海,那国际玩笑可就开大了。 就在大伙儿一筹莫展的时候,一个谁也想不到的人站了出来。他是个老人,头发花白,背有点驼,常年在青岛一个单位的角落里打扫卫生,说白了,就是扫了快二十年厕所了。他默默地走到项目组跟前,只提了个要求:“给我一支笔,一叠纸。” 周围的人都愣了,这都什么时候了,一个扫厕所的来凑什么热闹?但当时情况紧急,负责人抱着死马当活马医的心态,就给了他纸笔。 接下来的一幕,让在场的所有人都惊掉了下巴。老人没用任何先进设备,就在那张小桌子旁,埋头“刷刷刷”地演算起来。整整一叠稿纸,很快就被密密麻麻的公式和符号填满了。几个小时后,他抬起头,把最后一页纸递了过去,上面是一个精准的坐标。他说:“落点就在这里。” 这谁敢信啊?一群专家用最先进的机器都没搞定的难题,被一个扫地老人用笔和纸就给解了?可他的计算过程逻辑严密,无懈可击。最终,指挥部决定,就用这个方案! 1980年5月18日,发射命令下达,“东风-5”拖着烈焰升空,飞向万里之外的太平洋。所有人的心都揪着。几个小时后,远望号测量船从预定海域传来消息:弹头精准命中目标,误差极小! 整个指挥中心都沸腾了!成功了!大家欢呼雀跃之后,第一时间想到的就是那个神秘的老人。他到底是谁?当人们急匆匆地去查他的档案时,看到上面的名字和履历,所有人都坐不住了,一个个都沉默了,心里五味杂陈。 这位老人,名叫束星北。 这个名字,在今天可能很多人觉得陌生。但在上世纪三四十年代的中国物理学界,那可是如雷贯耳,人称“束大炮”,被誉为“中国的爱因斯坦”。 他有多牛?这么说吧,诺贝尔物理学奖得主李政道,就是那个跟杨振宁一起拿奖的大神,他不止一次公开说,自己的物理学启蒙,就是来自束星北老师。李政道原话是:“我最早接受的启蒙光源就是来自束星北老师。” 还有“两弹一星”元勋程开甲,也是束星北的学生。程老先生回忆起自己的老师,满是敬佩,说他“对物理学基本原理,理解十分深透”。 束星北的履历,简直就是一本“学霸开挂史”。他在美国、德国、英国顶尖学府一路读到博士后,还给爱因斯坦当过一段时间的研究助手。1931年“九一八”事变爆发,他二话不说,中断学业回国,要去前线抗日。后来被安排在军官学校当物理教官,之后就在浙大、山东大学等高校任教。 他这人,不光学问牛,性格更是刚直不阿,眼里揉不得沙子。所以才有了“束大炮”的外号。 就是这么一个国宝级的科学家,一个民族的科学脊梁,却因为性格太直,在1957年被打成了“极右分子”。从此,这位本该在讲台和实验室里发光发热的大师,被下放到青岛医学院,接受劳动改造。他的工作,就是打扫教学楼的卫生,包括厕所。 这一扫,就是二十多年。 一个曾经与爱因斯坦探讨相对论的大脑,每天思考的却是怎么把地拖得更干净。这二十年里,他受尽了白眼和屈辱,但骨子里的那份科学家的严谨和骄傲,却一点没丢。他偷偷地翻译科学著作,在昏暗的灯光下完成了中国第一部《狭义相对论》教材的翻译和撰写。 直到1978年,他才被平反,那年他已经71岁了。国家也没有忘记他,把他请到了国家海洋局第一研究所。也正是在那里,当国家最需要的时候,他宝刀未老,用一支笔,一张纸,为共和国的“定海神针”——洲际导弹,标定了最后的航向。 这就是那个年代科学家的风骨,即使身处阴沟,依然仰望星空。 更让人动容的是束星北先生的晚年。1983年,他在病榻上,签下了遗体捐献书。他对儿子说:“我的大脑还像三十岁一样活跃,留给医学研究吧。” 然而,他去世后,因为种种原因,他的遗体竟然被遗忘了在储藏室,直到半年后才被人发现,最后被草草埋在了学校篮球场的双杠下面。一代物理学巨擘,身后事竟如此凄凉,让人唏嘘不已。