广东小伙被女友10万块卖到缅甸,这都不算拐卖人口?

不能不说啊,恋爱脑真的能要人命。

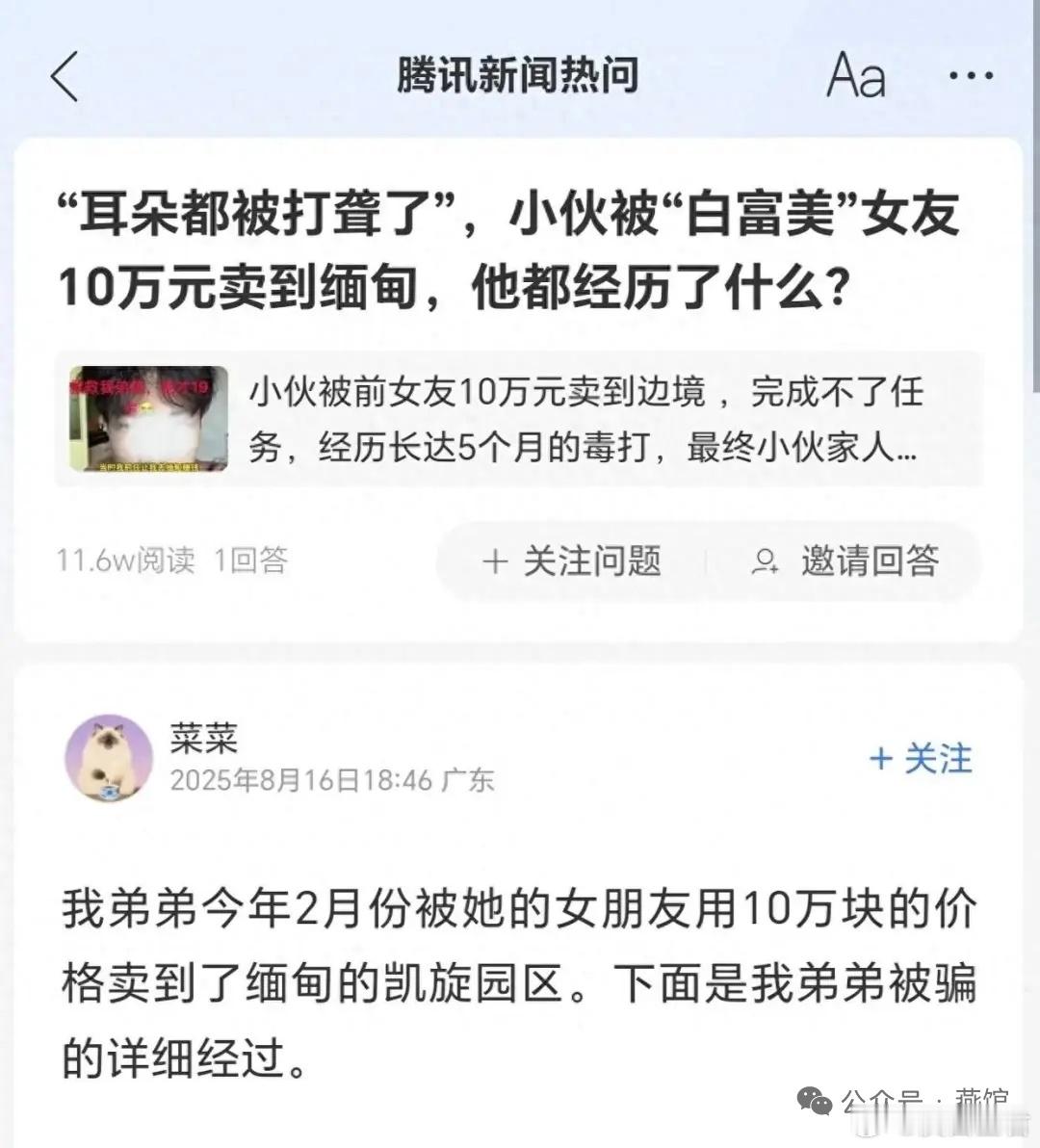

广东19岁的小黄在台球厅结识17岁的小周,两人很快就谈起了恋爱。

女孩自称福建人,父母是干部,在全国各地都有生意,还有不少产业在泰国和缅甸。

正处在热恋期的小黄对此深信不疑,但小黄的姐姐却发现女孩比较虚荣,打扮也像个小太妹,于是提醒弟弟留个心眼。

但坠入爱河的小黄满眼都是女朋友,哪里听得进去啊。今年2月,他就在女孩的怂恿下一起去了泰国,接他的人带着枪,直接就把他护照和手机没收了。

两人来到泰缅边境后,小周谎称要去接别人,把小黄丢下后就走了。这时小黄才发现自己被女朋友卖了。小黄姐姐联系不到弟弟,看到他之前发的朋友圈显示在曼谷,立即报了警。

而小黄被带到缅甸园区后,像其它被骗来的中国人一样,被剃光头发,然后逼着他敲键盘诈骗别人,每天至少工作16至20个小时,还经常被看管用铁棍殴打,耳朵被打得几近失聪。

后来园区看小黄实在骗不到人,然后就让他联系家人只要给一笔钱就放他回家。这个时候小黄姐姐才知道弟弟已经被绑架到了缅甸,然后到处找人,最后在缅甸潮汕商会的帮助下,用35万“买”回了弟弟。

而当初把他卖给缅甸园区的17岁女孩小周,拿到钱后在泰国开开心心玩了十几天才回国。被抓捕归案后,检察院没有按绑架罪,也没有按拐卖人口罪,而是按诈骗罪立案和公诉,网友瞬间炸锅了,把人当货一样卖来卖去,这还不算拐卖?

对不起,至少从法律层面来说,这还真不算。因为我国《刑法》第240条写得清清楚楚:拐卖罪只保护妇女和儿童。成年男性?抱歉,不在服务区。小黄作为19岁的成年男性,虽然确实是被人拐卖了,但法律上无能为力。

这也暴露了我国刑事立法在保护范围上出现的结构性空白。1979年《刑法》中曾经规定过“拐卖人口罪”,该罪名对犯罪对象没有性别限制,无论男女,都可以成为此罪的对象。

但到了1997年,刑法把“拐卖人口罪”一刀切成了“拐卖妇女、儿童罪”,直接把14岁以上的男人开除出“人口籍”。

小黄19岁,性别男,瞬间失去被拐卖资格。所以不是警方不想以拐卖人口立案,但确实没有法律依据。那么警方能挑的罪名只剩下两个:第一个,绑架罪,需要证明小周与园区事前共谋,并以武力绑架了小黄。

第二个,诈骗罪。小周虚构“缅甸家族生意”,骗得小黄信任,并实际获利10万元,证据链完整。但第一个罪名涉及境外取证,难度有点大,所以检方只能“矮子里拔高个”,以诈骗罪来起诉。

最高无期听起来挺重?别忘了,诈骗罪的基准刑取决于金额,而不取决于一个人被剃头、电击、吃枪托的惨状。而拐卖妇女、儿童罪可是能直接拉死刑清单的。

这就是说,小黄失去的4个月人身自由、35万赎金、双耳失聪,一身伤疤,在法律的天平上只能折算成“财物损失”。荒诞,却是现实。

很多人第一次发现,男人原来不是人——至少不是“拐卖”意义上的人。法律把妇女儿童放进保险箱,却把成年男性扔在门外,背后逻辑并不复杂:传统叙事里,男性自带“武力值”,不可能被拐卖。

可时代变了,电诈园区不需要跟你比肌肉,只需要比骗术。小黄不是孤例:山东小伙被“游戏陪玩”卖去柬埔寨,四川程序员被“高薪Offer”骗到妙瓦底……当犯罪手段从“麻袋套头”升级为“情感杀猪盘”,体力优势瞬间清零。

但法律依旧在原地踏步,活生生把一半人口划出保护圈。这不是“性别红利”,这是“性别盲区”。

最后,简单说三点感悟和对应的建议吧:

第一,同样是人,同样被明码标价,为何有人值死刑,有人只值无期?难道男人不是人,不需要保护?谁说男人就一定是孔武有力,智商在线?

第二,当“人口贩运”被阉割成“妇女儿童贩运”,跨境黑帮会不会专门挑成年男性下手,反正成本低?至少从最近几年的案例来看,成年男姓被拐卖呈上升势头。

第三,如果今天被卖的是你的儿子、丈夫、男友,你还会觉得“男人被拐是个笑话”吗?那些笑话小黄的,并不是就比小黄小聪明,你只是运气足够好,没有被盯上而已。

所以我建议恢复“拐卖人口罪”,把保护对象写成“任何人”。三个字,一刀补天。特别是在电诈犯罪日益猖獗,成年男子被拐卖成为趋势的情况下。

另外,最高法、最高检也可先出台指导意见,通过司法解释打补丁。对以出卖为目的、诱骗成年男性至境外强迫劳动的,以拐卖人口罪量刑。

还有一个办法,就是在《反电信网络诈骗法》草案中增设条款:组织、诱骗他人出境从事电诈,情节严重者,视同拐卖人口,从重处罚。

今天我们把成年男性踢出“人”的范畴,明天就可能轮到任何一个不符合“传统想象”的人。正义不该有性别,更不该有年龄线。

被一个17岁的女孩狠狠打脸,那不是小黄的无能,而是法律的耻辱。

![“装过头了[无奈吐舌]!”相亲女碰到一有房有车有事业的小伙,原本想矜持一下,让小伙子](http://image.uczzd.cn/14201903174646882134.jpg?id=0)