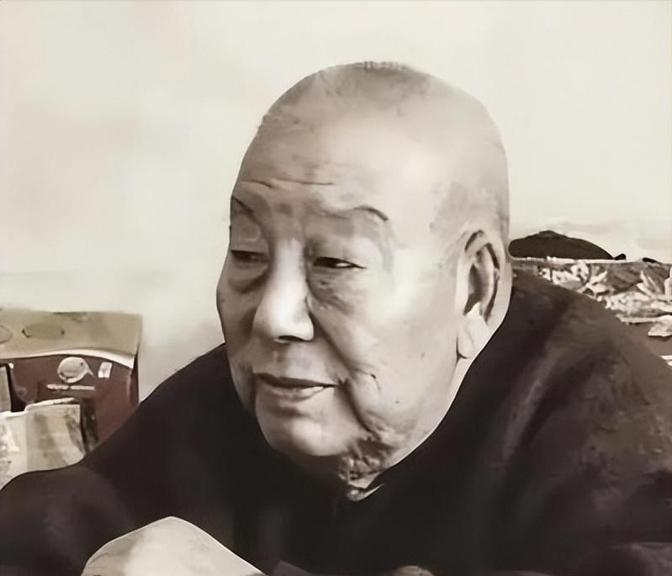

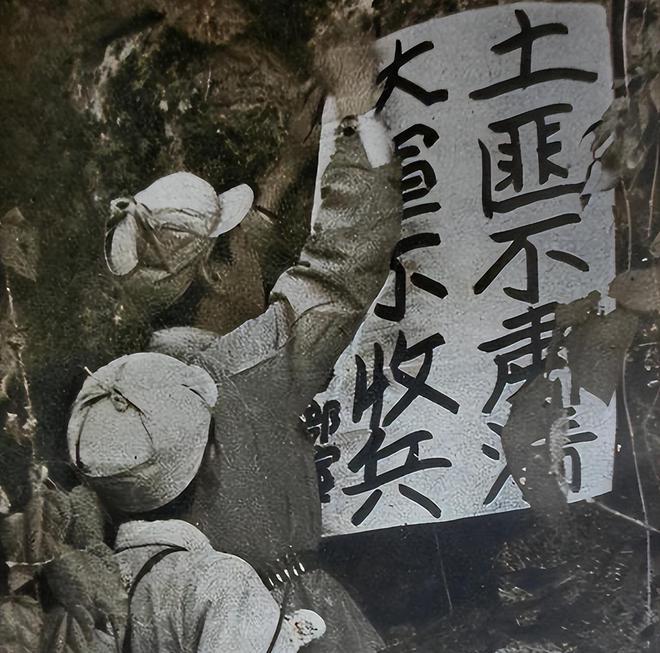

1958年,我国一名志愿军战士,为娶一位朝鲜姑娘,选择留在朝鲜,放弃我国国籍,然而当他到了晚年时,却申请数次,想恢复国籍。 在朝鲜石岭村口,一队身着褪色军装的中国人民志愿军战士,正整理行装,准备踏上归国的征程。 队伍末尾,运输兵王兴复拿着一张复员申请书。 而他的目光越过队列,却看向了村中那间低矮的茅屋。 那里,住着朝鲜姑娘吴玉实和她卧病的母亲。 三年前,他所在的第四兵站奉命驻扎于此,协助战后重建。 搬运砖石、修缮房屋、开垦荒地的日子里,语言不通的他用行动传递善意,与这对在战争中失去父亲和兄弟的母女结下深厚情谊。 尤其与吴玉实之间滋生的默契与情愫,早已深植心底。 然而,部队铁律如山:“严禁志愿军战士与当地女性通婚。” 如今,撤离的命令成了最后通牒。 是返回辽宁海城故土?或是留下,成为异国公民,守护这份爱情? 最终,他将那份复员申请,递交给了连长。 那么,为什么王兴复要这样选择? 1931年,他出生生于辽宁海城的贫苦农家。 19岁时,他响应号召,加入志愿军赴朝作战。 虽未冲锋陷阵于前线,却在后勤运输的岗位上,同样历经生死考验。 1953年停战后,他所在的兵站留驻石岭村,肩负起帮助朝鲜人民重建家园的重任。 吴玉实家徒四壁,母亲久病缠身。 王兴复看到吴玉实的艰辛,便常在工作之余主动帮忙。 屋顶漏雨,他修补,水缸见底,他往返溪边挑水。 虽然语言不通,但两人依靠笨拙的手势、和真诚的眼神也能懂得对方的心思。 渐渐地吴玉实坚韧勤劳的身影,以及她望向王兴复时眼中的感激与羞涩,成为异国他乡最温暖的慰藉。 然而,部队的禁令让王兴复只能将这份情感压抑心中。 1958年,撤离命令下达,离别迫在眉睫。 当吴玉实得知消息,鼓起勇气找到王兴复,表达了“留下便嫁”的心意时,王兴复犹豫了。 故土的召唤与亲人的期盼,和眼前这个在苦难中相互扶持、给予他心灵归宿的姑娘。 他最终决定,放弃国籍,留在朝鲜。 留在朝鲜的道路,远比想象中漫长。 复员申请只是开始,随着身份转换涉及两国复杂的政治审查与外交程序,审批过程一波三折,历时四年。 这期间,王兴复以复员军人身份暂居石岭村,继续帮助村民重建,默默守护着吴玉实一家。 1962年,迟来的许可终于下达。 没有隆重的仪式,没有喜庆的锣鼓,王兴复与吴玉实在亲友朴素的祝福中结为夫妻。 简陋的茅屋里摆上几桌粗茶淡饭,便是他们婚姻的起点。 褪下军装,王兴复彻底融入朝鲜社会。 他先在当地华侨小学担任教员,数年后学校关闭,他又被调至国营牧场,与牛羊为伴。 他与吴玉实相继养育了七个子女。 尽管身处朝鲜,王兴复心中那份对故土的眷恋从未熄灭。 他坚持为每个孩子取中文名字,还多次尝试为子女申请中国国籍,虽屡遭婉拒,但他没有放弃。 1967年,在政策允许的窗口期,王兴复主动申请,成功恢复了中国华侨身份。 这一纸身份证明,点燃了他心底的归乡梦。 自此,他开始了长达十余年的回国定居申请。 填表、递交、等待、被拒,循环往复。 理由各异:“手续不全、身份核实困难、政策限制”。 虽然每一次拒绝都让他失望,但他从未抱怨,只是默默整理材料,再次申请。 转机出现在七十年代,随着国际形势变化与中国政策调整,王兴复终于获得两次宝贵的回国探亲机会。 当列车驶过鸭绿江大桥,这个饱经风霜的中年汉子瞬间泪流满面。 踏上辽宁海城的土地,见到阔别二十余载、白发苍苍的父母与昔日战友,听着久违的乡音,他心中“回家”的渴望变得无比强烈。 每一次探亲结束,告别亲人返回朝鲜的路途,都十分难受。 1979年,改革开放的春风吹拂神州大地,侨务政策也迎来松动。 王兴复的回国定居申请,在历经无数次挫折后,终于获得正式批准。 次年,妻子吴玉实的申请也顺利获批。 1981年,王兴复携妻子吴玉实及七个已成年的子女,一行九人,登上了从朝鲜开往中国的列车。 他紧紧握住妻子的手:“回家了!终于回家了!” 近三十年的异国漂泊,半生的等待与期盼,终于结束了。 海城市政府热情接纳了这位归国的游子及家人。 为王兴复安排了住房,并在当地变压器厂提供了一份工作。 年过半百的他,热情的投入工作。 妻子吴玉实起初语言不通,生活习惯迥异,但在当地朝鲜族同胞的悉心帮助下,很快融入新环境。 她学会了流利的东北方言,能熟练地包饺子、写春联,将小家打理得井井有条。 七个子女,陆续在中国社会扎根。 有人参军报国,有人进入工厂成为技术骨干,有人考入高等学府深造。 2007年,王兴复安详离世,家人遵照遗愿,将他安葬在郊外一处宁静的墓地。 素朴的墓碑上,没有生平记述,没有功勋表彰,只镌刻着一行文字:“志愿军老兵,魂归故土”。 主要信源:(中国青年网——迎志愿军回家:战火记忆与和平追念的交融)