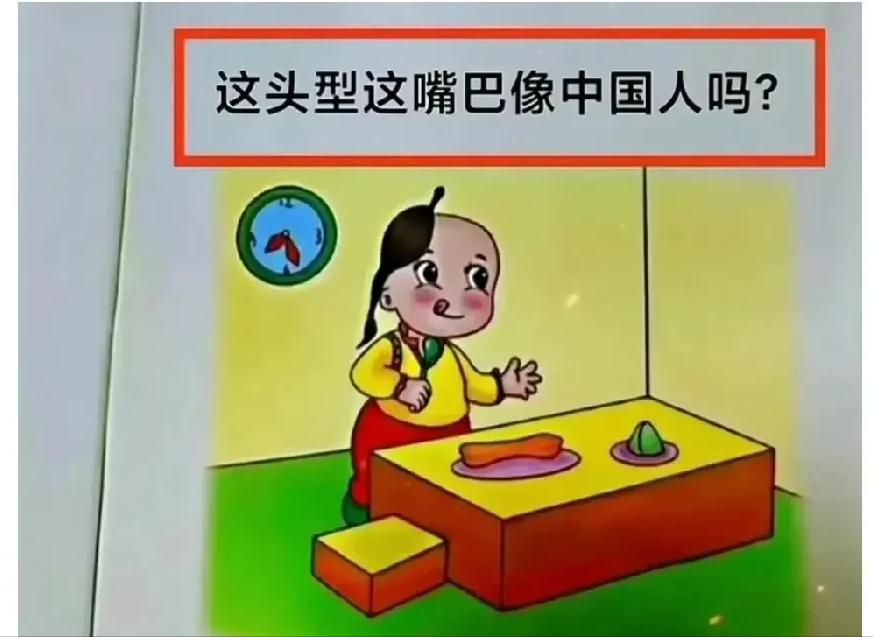

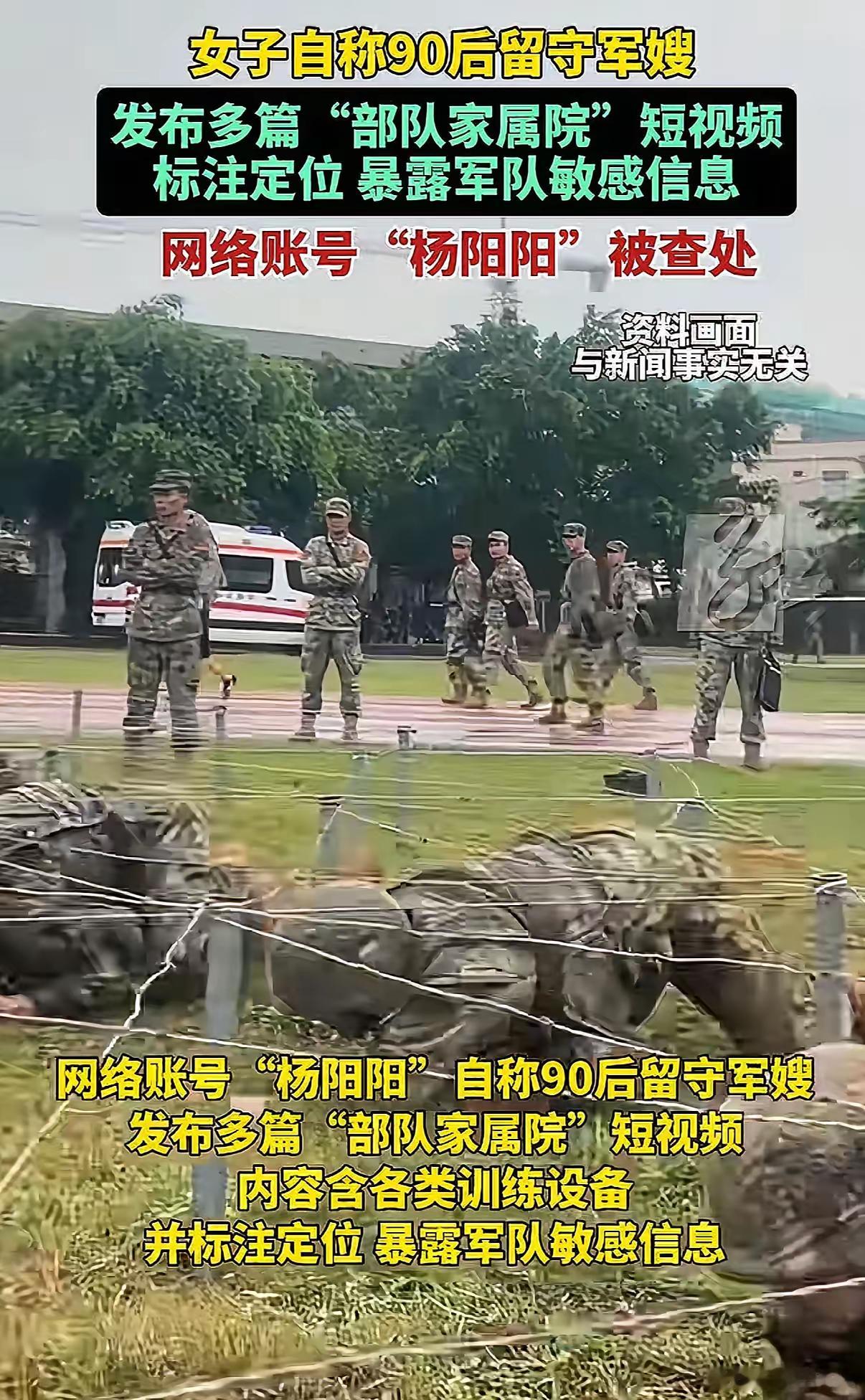

[中国赞]“毒教材”真是贼心不死,越来越猖狂了,竟然开始试探军人了。必须严查惩罚追究编辑、审核、出版社等相关人员责任。 (信源:红色文化网——毒教材之害,更甚于贪腐) 教材,本应是塑造民族未来的圣洁殿堂,如今却成了挑战我们文化根源、国家象征的“战场”!从丑化历史到亵渎军人,这些争议已触及社会共同底线,不仅是教育质量问题,更是对国民安全感和民族凝聚力的致命打击。我们还能坐视不理吗? 近期,儿童教材接连出现问题内容,其性质和针对性都在升级。公众的担忧情绪持续高涨,这已不再是零星的事件。这些争议触及的深度,不仅关乎教育质量本身,更直接冲击着文化根源、国家象征,以及未来一代的价值观。我们必须系统审视,拿出对策。 教材的地位,绝不只是知识的传递者。它是塑造孩子世界观、价值观的关键窗口,承载着重要使命。当问题内容反复出现,它便跨越了简单的审美差异,触及到了我们社会共同的底线,无法容忍。 社会对教育有最基本的要求:教材必须纯净无瑕。我们可以接受内容枯燥,但绝不能接受任何刻意夹带的“私货”。 回溯过往,早期教材争议多集中在插画审美。例如,小学数学教材中,曾出现被指“丑化”的儿童形象。那些插画当时引发了社会广泛关注,不少家长感到担忧,认为其对儿童心理和家庭情绪造成了负面影响。 而新近的争议,已不再停留于此。幼儿园教材中,出现了对中国文化源头人物的不当描绘。例如,汉字始祖仓颉的头巾样式,被指与特定外国文化符号相似,这引发了深层面的文化警觉。 另外,一些插图在描绘中国历史人物时,如清代辫子形象,其面部特征被刻意扭曲、丑化处理。尤其令人心痛的是,教材中出现了对军人形象的不当描绘。军人,作为国家安全的象征,民族的脊梁,形象不容亵渎。 这些事件,早已经单纯的脱离了课本,而是直接挑战了我国的文化根基和国家形象。书里歪曲英雄,编造历史,这无疑会对孩子的精神世界造成危害。 孩子的心灵如同白纸,纯真而敏感。教材中的每一个细节,都可能产生深远影响,塑造他们对国家、历史和民族的最初认知。 尽管过去曾采取问责措施,但类似问题却屡禁不止。这让人质疑,背后是否存在更深层次的系统性漏洞。 公众普遍怀疑这些并非偶然疏忽。很多人认为,其中可能存在蓄意渗透,甚至别有用心的企图。问题的根源还是教材编写的环节出现了问题,可能是利益驱动,也可能是编作者本身偏狭了,价值观,但审查机构形同虚设。 出版环节的监管不足,最终导致问题教材堂而皇之地进入校园,直接毒害了未成年人的心智发展。这些“毒教材”的出现,其背后可能隐藏着复杂的利益链条,甚至有意识形态渗透的企图。 教育出版领域,因这些反复出现的问题,社会信任度遭受严重损害。公众的焦虑情绪蔓延开来。事后问责,尽管必要,但已不足以彻底解决问题。这促使我们必须寻求更为全面、更具前瞻性的遏制策略。 教材作为塑造下一代世界观、历史观和民族观的基石,其重要性不言而喻。信任的崩塌,令人担忧。持续不断的教材风波,已严重耗尽公众对教育出版行业的信任,引发了普遍的社会焦虑情绪。 2022年“毒教材”事件发生后,相关部门采取了一系列严厉措施,包括下架涉事教材,并进行了插图重绘。还处罚了一系列相关人员,但是这种事情并没有从根源上解决。 所以我们必须进一步完善教材审核机制,建立一支权威且独立的审查团队,确保审查过程的专业性和公正性。 要强化责任追溯机制。对从编写、出版到销售的全产业链进行严格问责,并向社会公开处理结果。 同时,应大幅提高对违规行为的惩处力度,使其付出无法承受的代价,确保问题教材无处遁形,无法流入校园。 守护教材的纯洁性,为儿童提供一个健康积极的学习环境,是国家、社会以及教育链条上所有参与者共同的责任。 堵塞漏洞,不只依赖严格的审查。它更要求教育链条上的每位参与者,都要怀抱对历史的敬畏和对未来的责任感。 只有这样,我们才能为下一代筑牢坚实的精神防线,让他们在一个纯净且积极的环境中健康成长。

![网友分析为什么95花男主不好找,说得很毒舌,大家同意吗[思考]](http://image.uczzd.cn/443944225780761700.jpg?id=0)