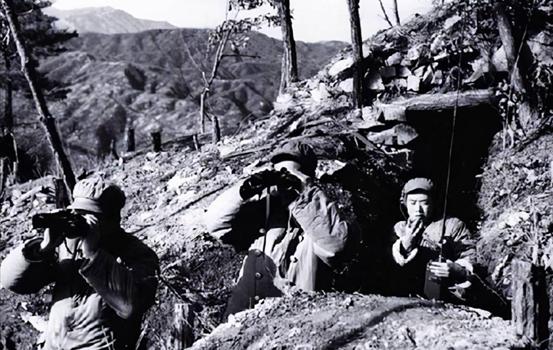

志愿军排长走路不小心摔进一个大坑,仔细看后大喜:都下来抓人 “1953年6月25日23点40分,排长,你摔了没事吧?”月光下,一个声音在山脊拐角骤然响起。坑底传来闷笑:“别磨蹭,坑里全是活的,快下来抓人!”突如其来的命令,让埋伏在四面灌木里的侦察兵瞬间打起十二分精神。 站在坑沿往下看,乱糟糟的钢盔反射着寒光,十几名美军正被排长用冲锋枪抵住墙角。原本死寂的高地,刹那间像被拉开了帘子。士兵们猫腰滑入,几记低沉的吆喝,绑带一绕,十七名俘虏便老老实实蹲在地上。这支刚换防的美军排,本打算在坑道里钻过夜,没料到脚底“塌方”竟送来一群中国人。 很多年后,美军军史记录把这叫作“最尴尬的夜袭”。尴尬源头并不只在于士兵睡觉地点选错,更在于对手的耐心。侦察排已在这一带趴了整整四昼夜,白天借伪装网当树影,夜里顺着山脊根部一寸寸摸索,才发现美军把补给洞挖在背坡。坑洞外口离地面不到半米,土层一压就与周围地貌融成一色,白天卫星航测也拍不出异样。 坑洞里为什么藏这么多人?原因得从停战谈判说起。1953年春,板门店已就停火线大致坐标达成共识,但美方仍想在细节上“砍价”,于是边谈边打成为常态。为了让志愿军摸不准部队流向,美军陆续在高地下凿出储水、弹药、宿营三合一的坑道体系,人数一多高地表面反而空了,给外界造成“美军已撤”的错觉。 侦察排的任务就是戳破这个错觉。376团收到情报后,先由工兵夜里放哑炮吸引火力,再让侦察兵慢慢摸进。排长那脚踩空其实并非意外,他反复验证坑洞轮廓后,故意用自身重量探测土层承压。土一崩,美军被惊醒,排长先落底,等同送到“敌军宿舍”门口,人多口杂的英语对话暴露了人数,剩下的不过是缚手缉拿。 小胜仗,却折射出三年较量的主脉。自1950年10月志愿军跨过鸭绿江起,朝鲜半岛的战法便改写为“火力对意志”的拉锯。美军拥有轰炸机、坦克群,志愿军手里只有步兵、山炮,却能在三八线一带立住脚,核心在于“夜战、近战、穿插”。那年冬天,上甘岭、三所里、长津湖,几乎每一次交锋背后都含着同一个逻辑:只要把距离缩到二十米内,枪炮差距就会被血性抵消。 毛主席看地图作出的“步兵打主力”判断,在1951年春季大反攻得到验证。第五次战役后,战线稳定在临津江—北汉江一带,进入阵地相持。李奇微为缓解后勤压力,提出“磁性战术”,试图用灵活撤并诱敌深追,再用炮火收割。想法不坏,却忽视了志愿军对山地隐蔽的熟稔。志愿军一个营钻进山梁,白天埋伏夜里运动,美军空中眼睛拿他们没辙。高地上的那个坑,就是“磁性战术”遗留下的后勤节点之一。 在美军眼中,小规模接敌不过“消耗战术动作”;在志愿军眼里,却是宝贵的“抓舌头”机会。抓俘虏,不仅关乎士气,更关乎情报。坑洞里搜出的地图、口令本,被连夜送往团部译码。指挥所很快发现,第3步兵师第15团正在秘密调整至金城北侧,与南朝鲜第9师换线。几页纸,立刻为随后发起的金城战役提供了对位坐标。 说到南朝鲜部队,就得提李承晚那番闹剧。1953年6月,停战协议文本接近定稿,他却单方面释放战俘,企图拖住美国并为自己谋取更多筹码。联合国军极为头疼,美军要继续谈判又要安抚盟友,只能在前沿制造声势,以示“并未放松警惕”。于是6月中旬到7月初,战线上机群增多、炮击增密,却鲜有正面冲锋。他们以为这样可让北方“误判”己方斗志,没想到志愿军早在洞里抓到实锤,把计划摸了个透。 金城战役打响前夕,志愿军已不再是入朝初期的轻装。国产“冲天”榴弹炮与苏式T-34坦克混编,联合火力营能够在十分钟内投射千余发炮弹。与第一、第二次战役相比,火力水平提高了一个量级。以往夜战要靠步兵手雷,如今可以先炮击再强攻;以往缺少空中遮护,如今歼击机已能巡弋战场边缘。 然而,战术升级并未改变“以人制胜”的核心。抓坑洞那夜,排长曾对连长低声说过一句:“打大仗靠炮火,打细仗还得靠脚底板。”这句俏皮话,正是志愿军在相持阶段立于不败的真实写照。纸面火力天平慢慢倾斜,但官兵们深知,真要让对方彻底服气,首要是把对方从掩体里拖出来。 金城一役的结果众所周知。南朝鲜军非但没捞着“光复全朝”的好处,反被志愿军三面包围,丢阵地八百余处。李承晚再想闹腾,也只有签字一条路可走。7月27日上午10时,板门店正式停战。志愿军战地记者回顾最后阶段时提到一个细节:停战生效后,各部开始清点战俘,376团那个夜里“坑抓”小组的战果,被列在“情报贡献”栏第一名。 历史常常在细节里埋伏伏笔。表面看,高地上那口大坑不过一次偶然失足;深层看,它勾连起阵地对峙、战术变革、谈判缠斗一整串链条。一脚踩空,让人意识到:在朝鲜战场,地图上每一处地形符号背后都有故事。坑洞也好、猫耳洞也罢,都是双方斗智斗勇的见证。抓了十七个人,撬开的是一个师的秘密;掘出一份文件,牵动的是停战桌上的文字。