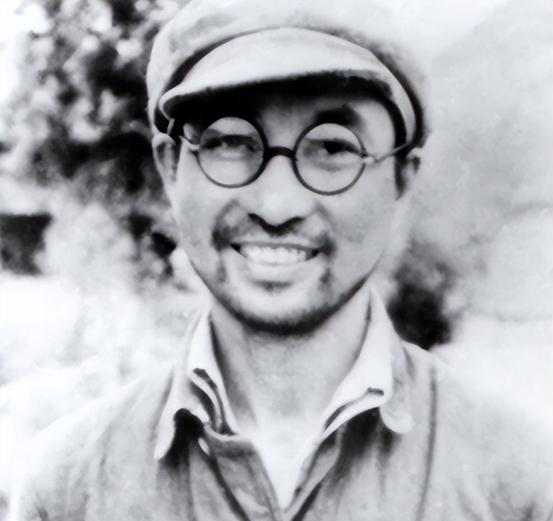

徐向前拦不住秀才用兵,一场仗打没2000人,陈赓痛哭执意离开红军 “1932年8月的傍晚,陈赓在担架上咬牙低声吼道:‘我的腿算不得什么,心窝子被捅了才疼!’”战地空气湿热而浑浊,汗水混着硝烟味弥散,担架两侧的卫兵不敢接话,只能加快脚步。 几小时前,他的红十一师刚从七里坪突出重围,右小腿枪伤再度发炎。可真正把这位黄埔一期“活豹子”逼到怒吼边缘的,并非疼痛,而是此前南下麻城的错误指令。那是一场众人眼里的“理论家胜利”,也是前线指挥员难以挽回的溃败序曲。 倒带到一个月前。7月初,鄂豫皖根据地夏店会议。徐向前提出“依托老区、边打边整”,声音平静,却透着谨慎;沈泽民掷地有声“麻城不取,何以震动武汉”,满屋子纸烟顿时凝滞。此时的沈泽民,苏联回国不到一年,言谈风趣,逻辑缜密,手里拿的是最新译本的《作战指导》。他认定敌已“强弩之末”,需要一脚踢开大门。 会议僵持整整三小时,场面一度像辩论赛。陈昌浩夹在当中,暗自焦躁;徐向前抿茶却不抢话,他深知“嘴皮子”挡不住文件红头。很快,决议下发:主力南下麻城,打通鄂豫皖与皖西。文件结尾一句“争取首先在一省数省取得胜利”,成为后来反省材料里最刺眼的标点。 作战一开始,问题即显现。麻城依山傍河,守军以黄埔系为骨干,火炮占优。红军在野战惯用的“穿插、俯冲”屡屡受阻。一个月里,徐向前五次电示“速战速决”,而城头飘扬的依旧是青天白日旗。与此同时,蒋介石抽调卫立煌三师,由西线突进黄安,意在“掏空”根据地软腹。 卫立煌打法老辣。他不恋战麻城,反手直插根据地心脏,令前线南攻与后方守备瞬间脱节。得知西线告急,徐向前当机立断:丢辎重,分昼夜奔袭黄安。红军官兵已疲惫不堪,硬是咬着干粮翻山越岭。有的连队到达战场时人数只剩早晨的一半,但谁都明白:黄安若丢,“黄麻起义”出身的上万子弟兵就会军心动摇。 黄安遭遇战只持续数小时。陈赓率队撞上李默庵的第十师,以手榴弹和刺刀击溃对方先头营,算是扳回一口气。可卫立煌随即转守为攻,他干脆把阵地摊平,一排排机枪“钉死”红军冲锋线路。徐向前见状,无奈转向机动:撤出正面,夜袭七里坪,希望各个击破。 七里坪山谷狭长,白刃战成为主角。双方几乎贴着脸厮杀,连弹道计算都显多余。入夜时分,双方尸体堆在一起,新兵眨眼便成老兵。红军最终击溃陈继承部,斩获三千余人,但己方伤亡两千,且多为老练骨干。徐向前听完统计数字,沉默良久,只留下一句:“这不是胜利,是透支。” 卫立煌依旧不退。笔架山上,他命士兵就地筑工事,摆出耗到底的姿态;步谈机里,他冷冷一句:“与其回南京挨骂,不如这里同归于尽。”徐向前懂他的盘算:国军可以折损师旅,红四方面军却输不起血与时间。于是他下令西撤,以保存元气为先。 撤退途中,陈赓伤口恶化,高烧不退。徐向前亲自去探望,劝他暂任参谋长,待腿伤痊愈再上战场。陈赓扯开被角,厉声道:“我陈赓掉脑袋都不怕,这口气咽不下!我要去上海找中央,把前线情况掀开给大家看看。”徐向前的手僵在空中,终究没有再劝。 陈赓化装成小贩,独自北上,从湖北新野辗转到上海,呈递长达万字的“血书”,逐条列出夏店决策的弊病。中央随后调整了四方面军的指挥体系,但战局已由东向西。陈赓那条受碎骨折磨的右腿,连夜车颠簸后几乎废掉,可他对医生说的第一句话仍是:“能保就保,保不住截吧,前线需要我出枪声。” 与陈赓同时被改变命运的,还有沈泽民。后方沦陷,他选择留守残破苏区,带着不足一个团的游击队在深山中周旋。晨昏之间,他常咳得脸色蜡黄,却硬挺着改编部队、疏散群众。1933年秋,他在检讨会上低声说:“理论脱离实际,是拿同志的命尝试错误。”一个月后,他病逝天台山,三十一岁,随身只剩一只停摆的怀表。 短短半年,红四方面军从“连捷”到“西征”,从六万人的胜利高歌到步步辗转川陕,这段折线式轨迹背后,既有卫立煌的军事实力,更有“秀才用兵”带来的决策代价。统计表上冰冷的两千人,仅仅是七里坪光一个山谷的数字,可每一列数字后面都是一个家庭的名字。徐向前后来再谈那段经历,只说了一句:“指挥员的路,要先踏过自己的影子。”