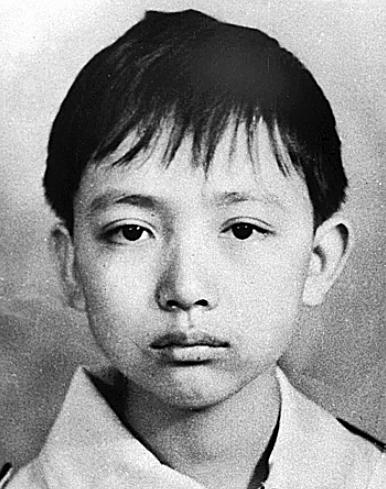

1988年,15岁赖宁因扑救山火牺牲,随后他的故事被收入教材。可是2012年又将他从教科书中删除,原因让你心服口服。 “妈!我去看看就回!”他抓起外套冲出门时,母亲因生病正卧床休息。谁也没想到,这句寻常的告别,竟成了永别! 1988年,四川省石棉县海子山因电线短路引发山火,刹那间,火焰吞噬了整个山头。此时,15岁的赖宁正趴在书桌前整理着地质标本,窗外的浓烟让他猛地站起,这个梦想成为李四光式地质学家的少年,书桌上还摊着他手绘的矿区地图。 “胡闹!孩子们快下山!”更令人震惊的是,火场上由于大风的原因,正逐渐向不远处的油库方向蔓延,而赖宁在赶到后,立刻组织同学用松枝拼命扑打火苗,当大人带着救火队赶来时,他们依然在火场边缘努力着。 眼看驱赶不成,便有领导强行将他们拉上车,试图带其下山,然而,行至一半,山火再次席卷而来,心急如焚的赖宁,趁众人不注意,直接跳下汽车,只说了一句:“没事,我熟悉地形!”便又一次消失在林子里。 次日清晨,护林员在烧焦的树下发现了这个少年,他右手紧紧攥着被烧焦的树枝,身体还保持着扑火的姿势,眼镜框融化在脸颊上留下永远的印记! 此后数年,赖宁的名字传遍中国,他的照片挂满教室墙壁,雕像立在校园中央,教材里,他的英勇事迹,被一代人诵读。直到2012年,编译教材的专家在会议室里激烈争论:“我们要孩子见义勇为,更应巧为!” 新教材删去了这篇文章,这个消息,立刻在网络上掀起波澜,有人愤慨:英雄被遗忘了!但更多人却是默默点头,在新时代,我们不仅要学习赖宁的责任感、无畏精神,更应该学会保护自己。 这个转变的背后,其实是时代的变迁!我们从赞颂英雄悲壮,转向珍视每一个生命的健康成长;从鼓励未成年人直面危险,到构建更完善的社会保护体系。赖宁的精神从未褪色,只是被赋予了更符合现代文明的内涵。 对国家的热爱,不必以牺牲年轻的生命为代价,真正的勇气在于既保有赤子之心,也懂得科学施救。只是,我们不再通过,鼓励未成年人承担,超乎其能力的风险方式来传承这种精神。 “别的我们并不在乎,但在家里,我们永远给他留着一个位子!”多年后,赖宁的母亲对于此事,也早已释怀,她认为这是早晚的事,不过,自己永远不会忘记,他永远都是母亲的小英雄! 对此,您是怎么看待这件事的呢?上学期间,您是否曾学习过有关赖宁的英雄事迹呢? 信息来源: 百度百科|《赖宁》 中青在线|《赖宁这个精神符号过时了吗》 中国共产党新闻网|《赖宁:奋不顾身的救火英雄》 雅安市人民政府|《英雄人物 赖宁:见义勇为的英雄少年》 文|梅林 编辑|南风意史