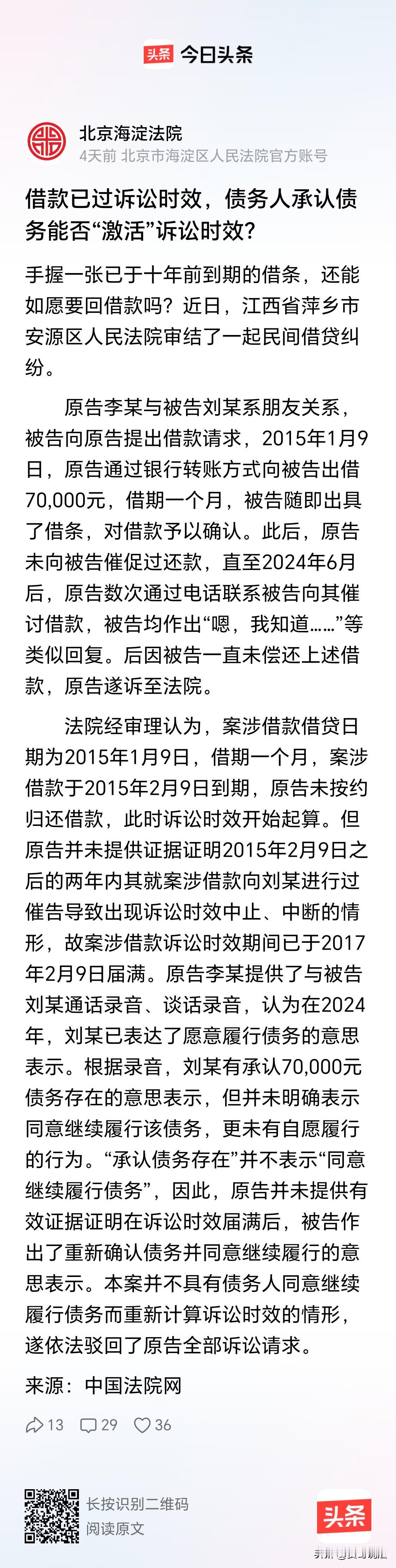

“借条都过时效了,凭啥让我还钱?”江西萍乡,一男子因好友遇到难事缺钱,便倾尽全家之力为其凑了7万块钱,双方为此写下欠条,约定一个月后还款。然而,到了还款日期,男子碍于情面,并未主动催还。直至9年后,男子要求好友返还欠款,没想到对方虽承认欠款,却毫无还钱之意。无奈之下,男子只好将好友告上法院,最终的判决结果却让他后悔不已。 事情是这样的,老李和老刘曾是常一起喝酒聊天的好友,谁能料到,十年后二人会因一笔钱闹上法庭。 2015年1月,老刘手头拮据,便找老李借了7万块钱,还称只用一个月就还钱。 老李没多想,出于哥们义气,当天就凑钱通过银行转了过去,老刘也当场写了张借条,约定一个月后还款。 一个月后,老刘并未按时还钱,老李觉得他可能还没渡过难关,加上朋友间抹不开面子,便没要求他还钱。 此后,此事便没了下文。 在接下来的近十年里,老李从未提过还钱的事,老刘也未主动提及。 直到2024年6月,老李手头紧需要用钱,才开始打电话催老刘还钱。 但每次通话,老刘都只说“嗯,我知道……”,却始终不提还钱,也未实际还款。 多次催讨无果后,老李实在没办法,只好拿着那张压箱底的借条,将老刘告上法庭,希望通过法律途径追回借款。 然而,事情并不像老李想得那么简单。 法庭上,老刘全然不顾朋友情谊,以借款已过诉讼时效为由进行抗辩,表示自己无需再还款。 法院最终支持了老刘的抗辩理由,驳回了老李的诉讼请求。 拿到判决书时,老李傻眼了,自己明明借给老刘7万块钱,这是铁一般的事实,还有欠条为证,录音里老刘也亲口承认欠款,为何自己的诉求得不到支持呢? 1、本案争议的关键在于诉讼时效。 《民法通则》第135条规定,“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年,法律另有规定的除外”。 简单来说,老李2015年1月9日借款,2015年2月9日到期,诉讼时效应从该日起算,至2017年2月9日届满。 诉讼时效届满后,老李可向法院起诉要求老刘还钱,但老刘此时拥有抗辩权,可凭借诉讼时效届满拒绝还款。 也就是说,老李的诉讼权利不再受法律保护,自然要承担败诉后果。 2、法律不保护躺在权利上睡觉的人。 简单来讲,法律不会无条件庇护那些有权利却怠于行使的人。 它更倾向于帮助“积极行动的人”,同时也要维护社会秩序,不能让事情久拖不决。 时间一长,不仅事实难以认定,还会浪费司法资源。 毕竟法院人力精力有限,要优先处理那些“及时找上门”的正事。要是大家都把事情拖十几年再起诉,老案子堆积如山,新案子就没法办了。 3、当然,法律并未把路堵死。 《民法典》第195条规定,出现权利人提出履行请求、义务人同意履行、起诉或仲裁等情形,诉讼时效中断,从中断或程序终结时起重新计算 。 简单来说,只要老李在两年诉讼时效期限内(现行三年),及时通过电话、微信等方式向老刘催款并留下证据。 那么诉讼时效就会不断更新,老李起诉的话,在有欠条的情况下大概率会胜诉。 老李的例子再次提醒大家,借款给他人时,一定要绷紧“及时维权”这根弦,别让自己的权利“睡过头”,以免“有理也难胜诉”! 对此,你怎么看呢?