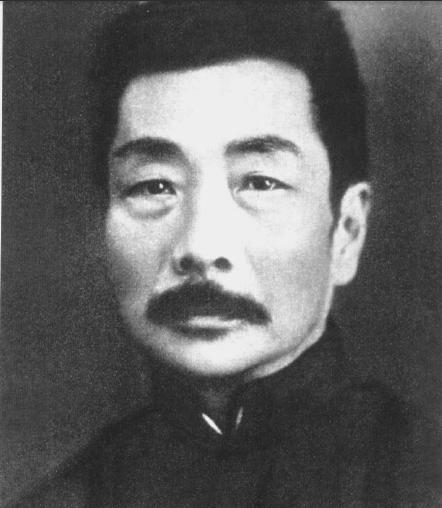

世人皆知鲁迅本名周树人,却不知周树人,原来还是周总理的叔叔! 提起周恩来和鲁迅,咱中国人没人不认识。 一个是总把老百姓放在心尖上的好总理,不管是建国后搞建设,还是平时跟群众打交道,永远是温和又实在; 另一个是笔尖能戳穿假面具的大文豪,写的那些文章,比如《阿Q正传》《狂人日记》,直到现在读着还能让人心里一震。 这二人都姓周,所以总有人想:他俩会不会是亲戚啊?这个疑问,其实早有答案了。 1954年的时候,鲁迅已经去世好些年了,周总理特意请鲁迅的妻子许广平到家里做客。 俩人坐着聊天,聊着聊着,周恩来突然挺亲切地说:“广平同志,按咱们周家的辈分算,我该叫你一声婶母哩!” 许广平当时还愣了一下,后来才明白,总理这是认亲了。 再后来到了1969年,党的九大要开了,鲁迅的弟弟周建人也来参加,周恩来开会前专门去周建人住的酒店看他。 一见面,总理就拉着周建人的手,笑着说:“我早查过家谱了,我该叫你一声叔叔哩!我们可是一家人呢!” 绍兴那边有本《山阴天乐周氏宗谱》,上面记得清清楚楚:周总理和周树人都是北宋大文人周敦颐的后代。 周敦颐就是写“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”的那位,人称濂溪先生。 再往细了说,到了元朝的时候,他俩有个共同的老祖宗叫周澳,周澳有两个儿子,鲁迅这一支是老大周德的后代,周总理这一支是老二完一的后代。 这么算下来,鲁迅是周敦颐的31代孙,周恩来是32代,妥妥的叔侄关系。 绍兴城里有个百岁堂,是周总理家的老宅子,还有个百草园,是鲁迅小时候玩的地方,别看这俩地方离得有点远,里头供奉的可是同一个老祖宗。 不过又有人纳闷了:鲁迅是浙江绍兴人,周恩来明明生在江苏淮安,怎么会是同宗呢?这就得说说周恩来的爷爷周起魁了。 早年间,绍兴出“师爷”特别有名,那会儿地方官办案、处理公务,都得靠师爷帮忙,所以绍兴师爷在全国都挺吃香。 可到了周起魁那时候,绍兴当地的师爷职位早就满了,想找份差事特别难,周起魁不想在家待着混日子,就想着出去闯闯,看看能不能找个机会。 后来他一路往北走,到了江苏淮安,还真找到一份师爷的工作。 站稳脚跟之后,他就在淮安的驸马巷买了处宅子,门口挂上“周府”的牌子,这才把家安在了淮安。 周总理就是在这处宅子里出生的,虽说生在淮安,但周家的根还在绍兴,血脉从来没断过。 1939年的时候,周恩来回绍兴扫墓,还特意找族人要来了族谱,一笔一划把自己的名字和身世记在上面,认祖归宗的心意特别真。 最让人觉得可惜的是,这对叔侄一辈子都没见过面。 当年周恩来领导的“觉悟社”邀请过鲁迅去演讲,结果鲁迅有事没去,让弟弟周作人替了。 再后来,俩人就更没机会碰头了,鲁迅一直在上海搞文化工作,天天伏案写文章,用文字唤醒老百姓,跟那些欺负人的势力对着干。 而周总理从五四运动开始就忙着搞革命,后来又去欧洲勤工俭学,回国后要么在苏区领导打仗,要么在国统区跟国民党周旋,到处奔波。 1936年鲁迅去世的时候,周总理正忙着在陕北协调抗日统一战线的事,连去上海送葬的机会都没有。 等周总理1939年回绍兴认祖的时候,鲁迅已经走了三年了,叔侄俩终究是错过了一辈子。 虽说没见过面,但俩人的心却往一块儿靠。 鲁迅拿笔当武器,写的文章就像匕首一样,一下就能戳中旧社会的毛病。 比如他写《纪念刘和珍君》,就是为了悼念在段祺瑞执政府门前被打死的学生,字里行间全是对强权的愤怒; 写《阿Q正传》,就是想让大家看看,那种自欺欺人的“精神胜利法”有多害人。 而周总理走的是实干的路,少年时就说“为中华之崛起而读书”,后来真的把这句话当成了一辈子的目标。 五四运动的时候,他在天津组织学生游行,呼吁爱国;西安事变的时候,他冒着风险去西安调解,硬是把国共合作抗日的事儿给促成了。 俩人一个用文字唤醒人,一个用行动改变国家,看似走的路不一样,其实都是为了让中国好起来。 周敦颐“出淤泥而不染”的性子,在鲁迅和周恩来身上体现得明明白白。 鲁迅当年在厦门大学、中山大学当老师,国民党想拉拢他,给他人脉、给好处,可他一点都不动心,宁愿穷一点,也不跟那些人同流合污。 周恩来当了总理之后,日子过得比普通干部还俭朴,衣服上全是补丁,吃饭就几样家常菜,从来不用公款搞特殊。 鲁迅和周恩来的故事,最打动人的不是族谱上的辈分,而是他们在乱世里的选择。 他们证明了,真正的“名门之后”,从来不是靠祖宗的名声撑场面,而是把家族里的正气变成自己的行动,在该站出来的时候,绝不往后退。