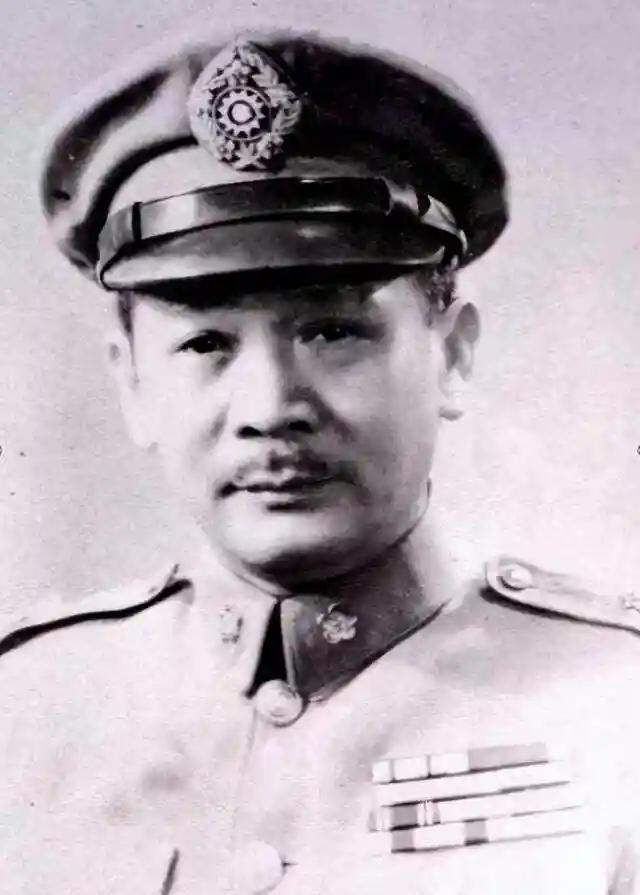

[太阳]国民党上将总司令张发奎,绝对是国民政府中真正的奇葩,在他的部队中,有名有姓的共产党人有两千多名,他心里跟明镜似的,却不管不问。 (参考资料:2021-04-06 深圳特区报——南昌起义军南下广东的战略抉择和历史价值) 南昌城头的第一声枪响,标志着共产党开始独立拿起武器,但比这声枪响更深刻的,是随后那场奔向广东的惨痛失败,这并非一段简单的溃败史,而是一个经典的“创造性失败”案例,旧战略的终点,恰恰成了新范式的起点。 在1927年7月中旬,革命的罗盘指向了广东,这选择看起来无懈可击,那里是大革命的摇篮,群众基础深厚,更重要的是,有直通大海的港口,意味着来自苏联的援助和物资,这套打法,深深烙印着北伐战争的成功经验。 最初的设想甚至还带着统一战线的惯性,希望拉拢国民党左派将领张发奎,这位广东籍将领,其部队里有大量同乡,本人也曾表现出亲共倾向,甚至收留过被排挤的共产党员,苏联顾问都觉得他比蒋介石更有革命性。 中共在他部队中的渗透也相当深,恽代英、周士第等名人都在其麾下,叶挺的独立团更是核心力量。 可形势变得太快,张发奎的态度转向犹豫和右倾,7月20日,中共领导层不得不放弃幻想,决定自己干,周恩来、李立三等人组成前敌委员会,由周恩来亲赴南昌总负责。 但即便如此,那个核心目标依然没变:起义之后,南下广东,这个计划设计得再精密,也忽视了斗争形势的根本变化。 8月1日凌晨起义成功,歼敌三千,南昌城被拿下,但仅仅两天后,8月3日,起义军就按原计划撤离,踏上了南下的征途,这条路从一开始就无比艰难,酷热的天气成了致命的敌人,士兵们成批地病倒、逃亡,非战斗减员异常严重。 这支队伍还没怎么打大仗,就已经是疲惫之师,当他们历尽艰辛,在9月18日进入广东梅州大埔县时,早已元气大伤,在三河坝,部队做出了分兵的决定:主力向潮汕地区进攻,朱德则率领部分兵力留守。 起初的胜利是短暂的,在工农武装的配合下,起义军在9月23日和24日先后占领潮州和汕头,革命浪潮席卷一时,但这恰恰引来了国民党陈济棠、黄绍竑等部的重兵围剿,战略的支柱一根根倒塌。 在揭阳汾水,约六千人的起义军主力,与超过两倍的敌军苦战两昼夜,最终彻底溃败,以城市为中心的目标化为泡影,随着潮州、汕头的失守,那个通过海港获取国际援助的终极希望,也彻底破灭了,而在三河坝,朱德的部队与敌鏖战三昼夜,伤亡近千人后被迫转移。 正如周恩来后来的反思,这场脱离群众根基、长途奔袭的单纯军事冒险,被现实打得粉碎,10月初,周恩来、贺龙、叶挺等领导人在地方组织的护送下,分批撤往香港,军事行动彻底失败了,但绝境也催生了重生。 失败是最好的老师,在普宁流沙召开的军事会议上,幸存的领导者们做出了历史性的决定:彻底取消国民党的旗号,坚决地进行土地革命,周恩来甚至提出要亲自去海陆丰,竖起第一面苏维埃的红旗,这标志着中共在政治上真正独立,从合作者转变为革命的唯一主导者。 军事路线也迎来了根本转向,朱德的部队在茂芝会议上,做出了“穿山西进,直奔湘南”的决策,这不再是为了攻占某个大城市,而是为了深入农村,保存火种,探索游击战的可能。 正如萧克将军所说,没有三河坝的惨烈牺牲,就没有后来的井冈山会师,三河坝之战,悲壮地为旧战略画上句号,也为新道路的开辟赢得了空间。 即便是在短暂占领潮汕的日子里,革命的种子也已播下,建立“汕头市革命委员会”是中共早期政权建设的宝贵演练;创办《革命日报》,喊出“实行耕者有其田”的口号,更是将革命的火种洒向了南粤大地。 南下广东的战略是失败了,但它用最惨痛的方式,粉碎了依赖外援和攻占大城市的旧有幻想,正是这场溃败,为毛主席领导的秋收起义部队指明了另一条道路,也为朱德率领的南昌起义余部最终走上井冈山埋下了伏笔,南下的终点,恰恰是中国革命新道路的真正起点。