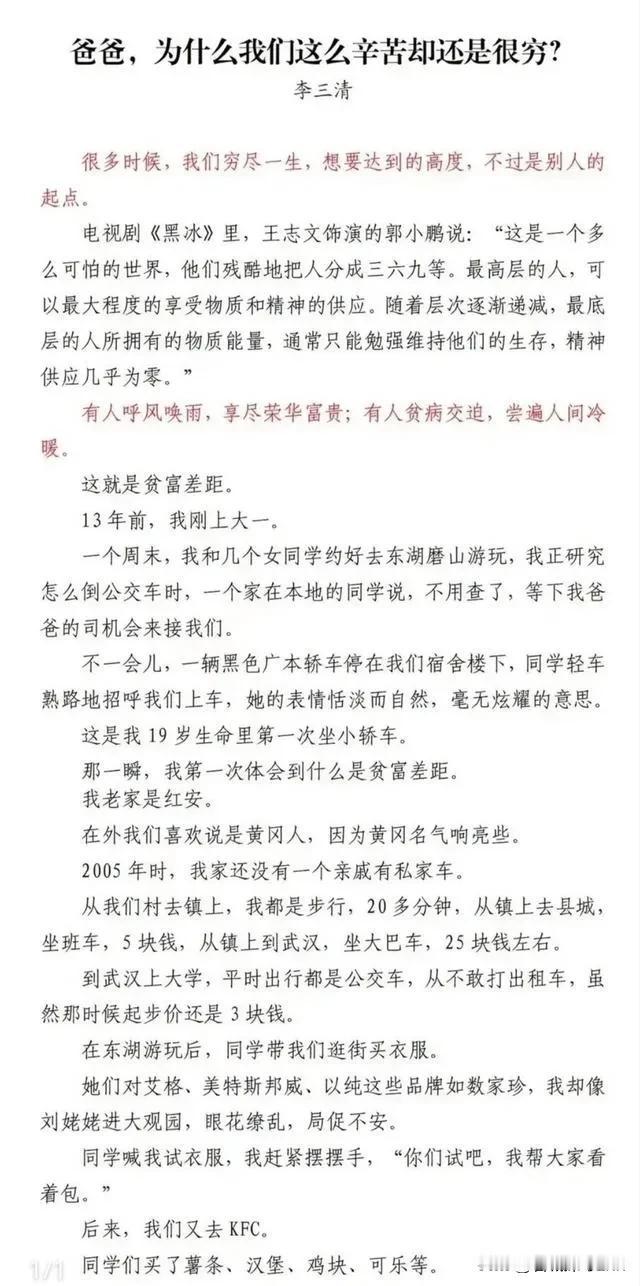

这篇文章展现量2.7亿,阅读量超一亿多,被4000多家媒体转载,单篇收益接近5万,爆款是有原因的,她的文章直击普通大众的内心。那么她到底写的是什么? 李三清这篇文章里的那句“爸爸,为什么我们这么辛苦还这么穷”,像一根针戳中了太多普通人的心事。 很多人不知道,李三清自己就长在川东一个普通的农家,爸妈守着两亩薄田,还得在农闲时去镇上的小工地打零工。 她小时候最常做的事,就是放学后蹲在工地门口等爸爸——爸爸帮人搬砖、和水泥,汗水顺着下巴滴在地上,砸出小水花,傍晚收工后,会从口袋里摸出一颗用纸巾包着的水果糖,糖纸都被汗水浸得发皱。 这种浸在日常里的“辛苦”,没让她后来写文章时走华丽的路子,反而养成了“说实在话”的习惯,因为她太清楚,普通人的日子里,没有那么多精致的修辞。 “爸爸,为什么我们这么辛苦还这么穷”这句话,不是她为了博眼球编的,是她十岁那年真真切切问过的话。那天是腊月二十七,爸爸骑着破旧的自行车,带她去镇上买年货,车筐里只装了两斤猪肉和一串鞭炮。 路过供销社时,她看见玻璃柜里的新棉袄,忍不住多看了两眼,爸爸却拉着她加快了脚步。 回家的路上,风刮得脸疼,她趴在爸爸的后背,看着爸爸蹬车时紧绷的肩膀,突然就问出了这句话。爸爸当时没回头,只是喘着气说“再熬熬,会好的”,可她能感觉到,爸爸的肩膀抖了一下。 后来她把这段写进文章,没加任何评价,只是把当时的风、爸爸的喘息、自己攥紧的衣角都写了进去,偏偏就是这种“不加工”的真实,让无数人想起自己的小时候——可能是跟着妈妈在菜市场砍价,可能是看着爸爸为了医药费低头借钱,那种“拼了命努力,却还是过得紧巴巴”的委屈,一下子就被勾了出来。 她的文章能火,不是因为有什么秘诀,而是她没回避普通人的“难”。 现在很多文章要么说“努力就能逆袭”,要么教“三个月赚够十万”,可李三清不写这些。她写妈妈为了省电费,晚上只开一盏小台灯;写爸爸感冒了舍不得买药,硬扛着去干活; 写自己大学时为了凑学费,周末去餐厅端盘子,一小时八块钱,手指被热水烫出泡也不敢说。这些事没有戏剧性,却都是普通人每天在经历的生活。 读者看她的文章,不是看故事,是看自己——原来我不是一个人这么辛苦,原来我的困惑,有人替我讲出来了。这种“被看见”的感觉,比任何鸡汤都让人觉得踏实。 4000多家媒体转载,也不是偶然。现在很多媒体总在找“大事件”“热话题”,却忘了最该关注的是普通人的心声。李三清的文章就像一个信号,告诉大家:普通人的困惑,值得被重视。 那些转载的媒体,其实也是在替自己的读者“发声”——把这句戳心的话,送到更多人眼前,让更多人知道,这种“辛苦却穷”的委屈,不是个别现象,而是很多人的共同处境。 至于单篇收益接近5万,更像是一个结果,是一亿多读者用点击投出来的票:我们愿意为真实的文字买单,愿意为说出我们心事的人买单。 其实很多人都想写爆款,学标题技巧,练行文节奏,可偏偏忽略了最关键的一点:文字要贴人心。李三清的文章没什么华丽的技巧,就是把自己经历过、看到过的普通日子写出来,却戳中了上亿人的心。 这说明爆款从来不是“做”出来的,是“活”出来的——你真的懂普通人的辛苦,真的能说出他们的心事,自然会有人愿意看、愿意传。毕竟,再大的展现量、再高的收益,都不如“被读懂”来得珍贵。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。