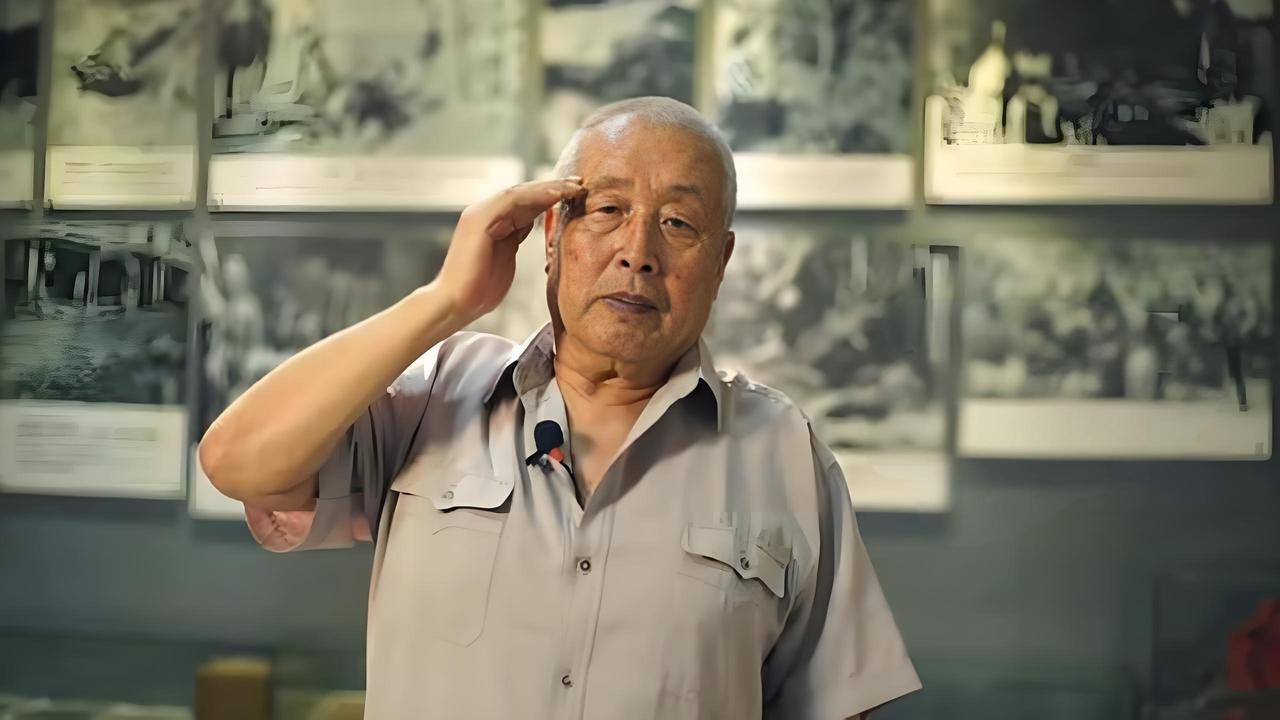

1996年,山西一退伍老兵在逛地摊的时候,发现84张泛黄的纸片,他激动的询问价格,谁料,摊主竟然狮子大开口,张嘴要价:3000!他二话不说就答应下来,就是这个决定,即将改变他的人生! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1996年春天,太原南宫旧货市场里人声嘈杂,摊位一字排开,旧书、旧币、旧画堆得满满当当,王艾甫推着自行车,像往常一样慢慢走过,他已经五十多岁,头发花白,步子却依旧挺直。 平日里,他总喜欢在这些地方淘一些老物件,那天,他在一个摊位前停下,随手翻开一本旧书,几张泛黄的纸片掉落在地上。 他弯腰捡起,心口猛地一紧,纸上写着“阵亡通知书”,下面是清晰的姓名、年龄和部队信息,那是八十多位在太原战役中牺牲的年轻士兵。 他不敢多说话,把纸张小心放好,继续翻找,最终凑齐了八十四张,这些不是普通的旧纸,而是烈士们未能送出的最后信息,摊主察觉到他的激动,立刻报出三千元的高价。 王艾甫当时工资不过两百多块,这个数字远超想象,但他心里只有一个念头:一定要把它们带回去,他回到家中四处筹钱,东拼西凑,终于在傍晚把钱交到摊主手里,颤抖着接过那一摞纸。 王艾甫出生在1941年的山西左权县,那片土地是抗战老区,他从小就对军人怀有崇敬之情,十八岁参军后,他先后参加过援越和援老作战,见过血与火的考验,也失去了很多并肩作战的战友。 这些经历让他始终有一种责任感,觉得自己活下来,是为了替战友守护他们未竟的愿望。 退伍后,他平静地在太原生活,但每当看到与战争有关的物件,内心总会触动,他习惯用收藏来安慰自己,家里渐渐堆满了战争遗留下来的资料和旧物。 当夜,他把八十四张通知书一张张铺开,借着灯光逐一辨认,许多字迹模糊,但依旧能看清烈士的姓名、籍贯、牺牲时间,很多人都在二十岁左右,最年轻的甚至不到十八岁。 他心里难受极了,因为没有这份通知书,很多人可能永远无法被认定为烈士,家人也失去了应有的安慰,他明白,这是命运交给他的责任。 第二天开始,他就投入了寻亲之路,他先根据纸上的地址寄信,却没有一封得到回复,几十年过去了,父母可能早已离世,家人是否搬迁也无从得知。 写信无果后,他又去烈士陵园查找,一个墓碑一个墓碑地核对,他常常提着一瓶水,把碑上的灰尘冲洗掉,俯身仔细看名字。 太原市有七个烈士陵园,近四千座墓碑,他几乎一个不落地走遍,最终,他找到了几十位与名单相符的烈士。 家里人并不支持这种做法,有人觉得花光积蓄去找一堆不相干的人毫无意义,还拖累了家庭。 但王艾甫心意已决,他常说,今天的生活是那些牺牲的年轻人换来的,自己必须为他们尽一份心,他年纪渐长,身体也开始吃不消,但从不肯停下。 转机出现在2005年,那一年,太原举办抗战藏品展览,他把八十四份通知书带去展出,一个湖北记者注意到上面的信息,把其中十一位烈士的资料拍下带回武汉。 几个月后,这名记者联系到王艾甫,说找到了云梦县烈士郝载虎的家人,消息传来时,王艾甫热泪盈眶。 他带着通知书复印件赶到当地,村民们燃放十万响鞭炮迎接,郝载虎的堂弟哭得说不出话,家乡的误解终于被洗清。 过去有人说他叛逃,如今真相大白,村里决定修建一间房子,专门存放他的荣誉,让子孙后代铭记。 那一次经历让王艾甫更加坚定,他告诉自己,只要还能走动,就要继续把这些名字送回家,从那以后,他抵押房产,花光积蓄,奔走在十三个省份,行程超过三十万公里。 十几年间,他帮助五十多位烈士找到家人,每一次确认身份,每一次把通知书交到亲属手里,都是一次沉甸甸的告慰,他也曾遭遇冷眼和不理解,甚至有人对他出言不逊,但他始终坚持。 他的事迹逐渐被报道,越来越多的人伸出援手,有的提供线索,有的捐助资金,还有的亲自加入到寻亲行动中。 2013年,他因病行动不便,在当地部门的支持下成立了太行人民抗战研究院,年轻人接过了接力棒,继续完成他的心愿。 二十多年前,三千元是一笔巨大的负担,王艾甫用它买下的,并不是几张普通的纸,而是八十四条被遗忘的生命线。 从那一刻起,他的人生轨迹彻底改变,他用十几年的坚守,把一份份英魂送回家,把一段段历史交给后人记住,他说过,他们是他的亲人。 那一桩看似冲动的决定,让无数家庭得到安慰,也让人们再次看见那些埋藏在历史深处的名字,三千元换来的不是旧纸,而是一份信念,一份责任,也是一段不能被遗忘的记忆。 信源:光明网——83岁退伍老兵王艾甫:27年送200名烈士“回家”