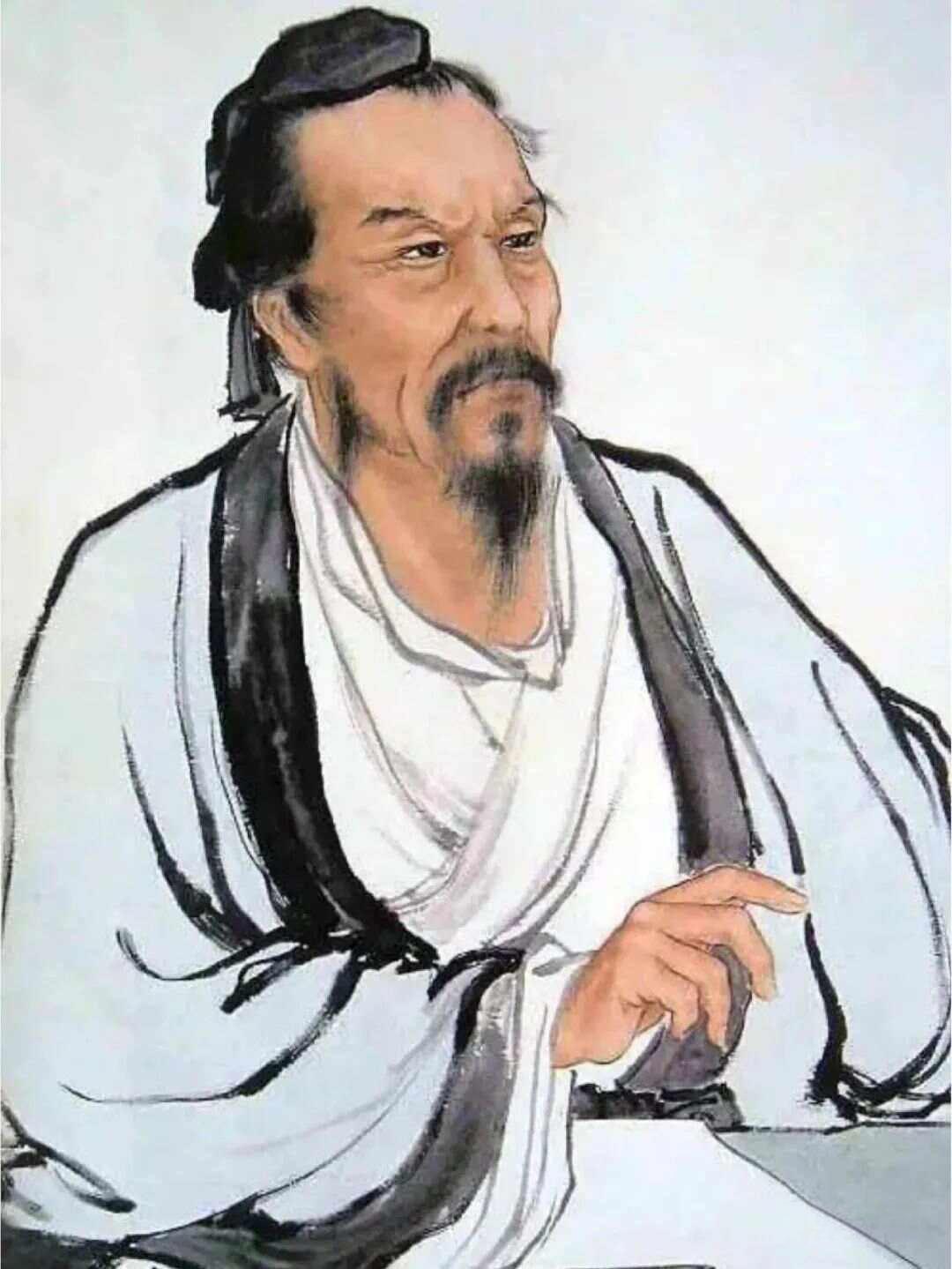

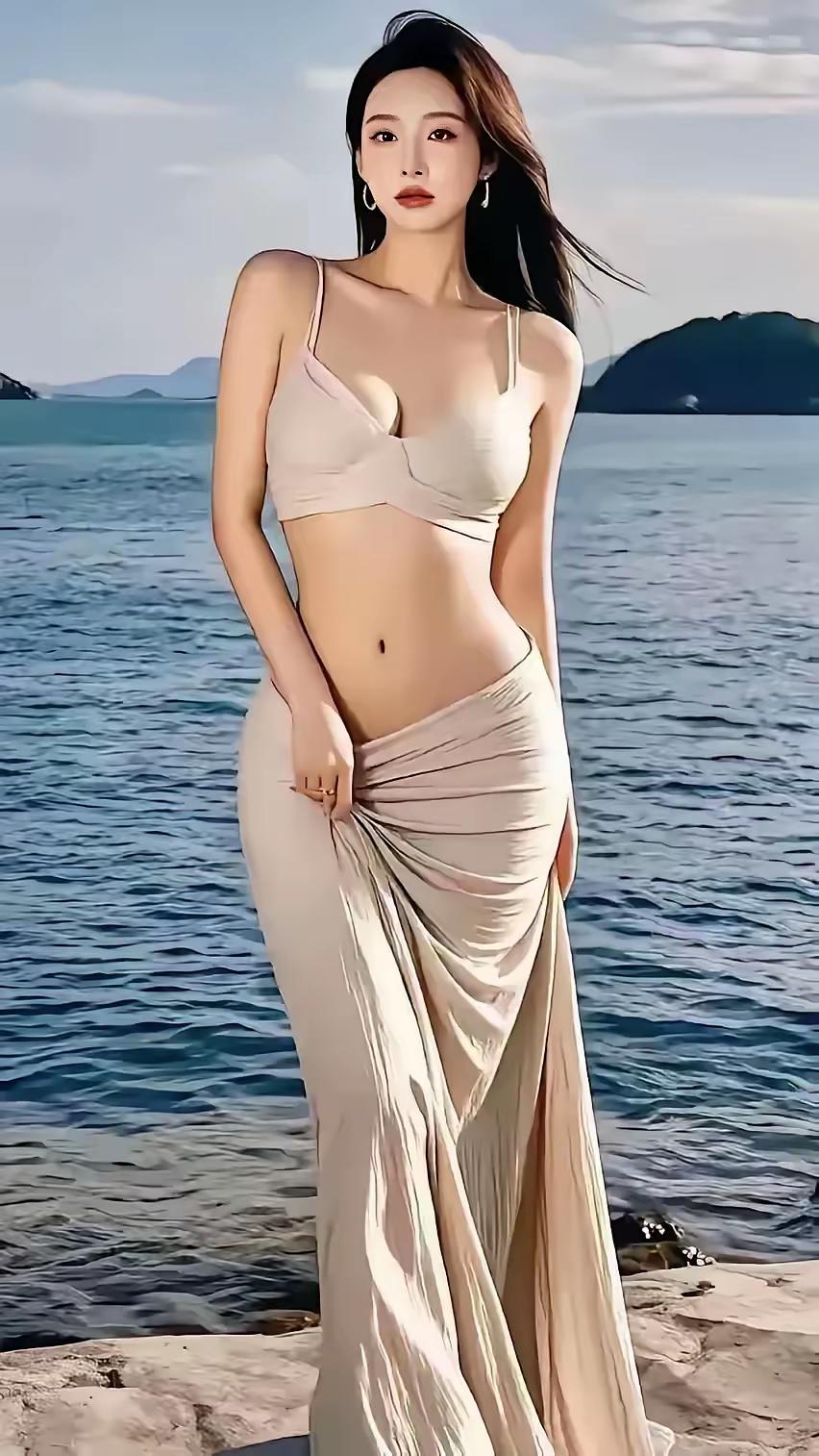

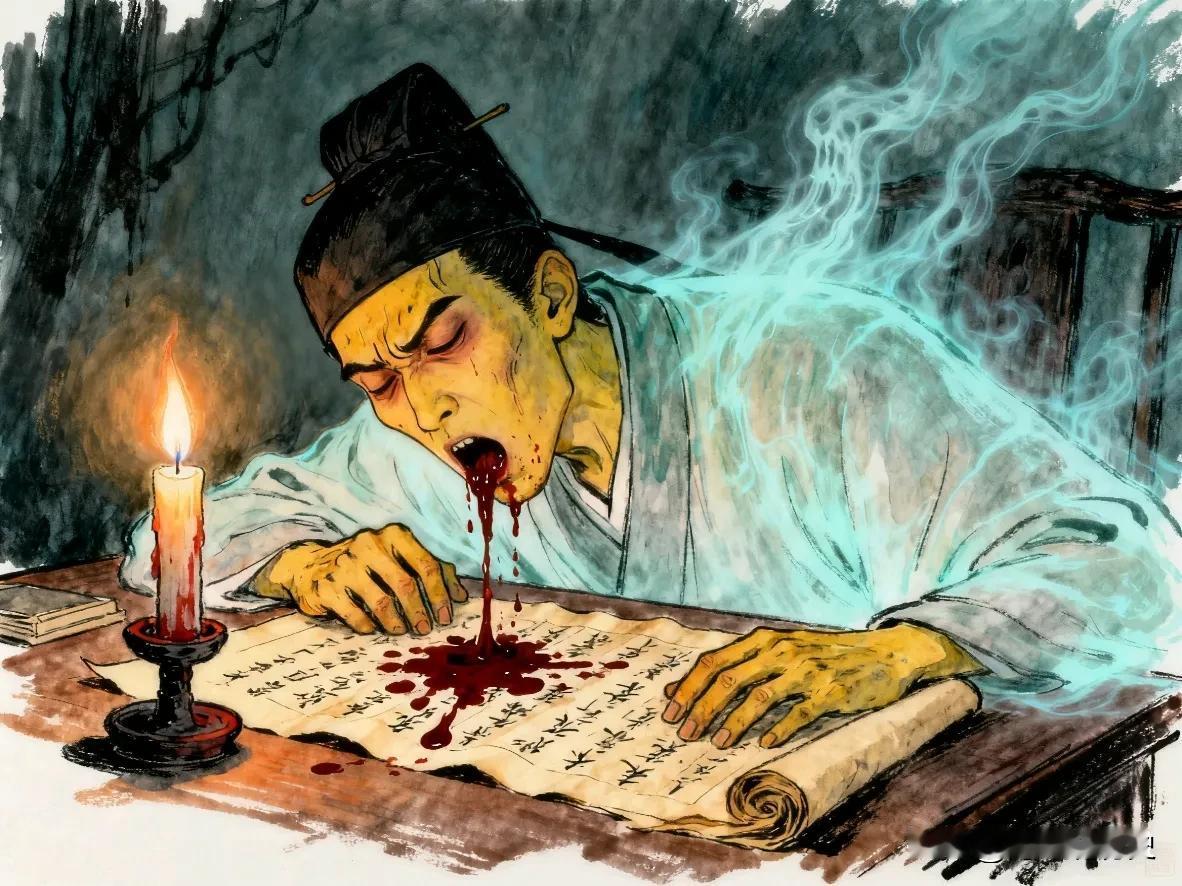

大唐元和11年,27岁的诗鬼李贺死前的一幕极度诡异,他象个鬼影伏在案几上剧烈咳嗽,咳出的血温热而粘稠地溅在泛黄的诗稿上。烛火摇曳,将他蜡黄的脸映得明灭不定。呼吸如同破旧的风箱,每一次抽吸都带着胸腔深处的嘶鸣。他颤抖的手将诗卷投入火盆,火焰猛地蹿起,贪婪地舔舐着墨字。纸张蜷曲焦黑,字句在幽蓝的火苗中扭曲、尖叫,化作缕缕青烟,携着阴冷入骨的陈腐气息盘旋上升。他空洞的双眼倒映着这场焚祭,仿佛看见秋坟间的鬼影在火光中窃窃私语,吟唱着他写下的那些森然诗句。光与影在他脸上跳动,寂静中唯有柴火轻微的噼啪声,像是来自另一个世界的、阴冷的喝彩。 李商隐后来在《李长吉小传》中记下这个瞬间:“长吉将死时,忽昼见一绯衣人,驾赤虬,持一板书云:'帝成白玉楼,立召君为记。'” 但真实的死亡没有神话色彩。据新旧唐书记载,李贺自童年便显露惊人才华,“七岁能辞章”,却因父名"晋肃"与"进士"音近遭人避讳,终身不得应试。韩愈为此作《讳辩》疾呼:“父名晋肃,子不得举进士;若父名仁,子不得为人乎?”这番诘问终究未能撕碎世间的偏见。 李贺转而以荫补获任从九品的奉礼郎,负责朝廷祭祀仪仗。这个需要终日与鬼神打交道的职务,对于本就敏感的他而言,成为精神世界的双重煎熬。杜牧在《李长吉歌诗叙》中敏锐指出:“贺能探寻前事,所以深叹恨今古未尝经道者。” 他的诗笔开始游走于阴阳交界。“秋坟鬼唱鲍家诗,恨血千年土中碧”(《秋来》)——这两句仿佛谶语的诗,写于三年前某个寒夜。当时他听见窗外秋风撕扯竹叶,恍若鬼吟,不曾想竟预言了自己的终局。 肺病在当时称为"肺痨"。据《唐才子传》载,李贺"细瘦,通眉,长指爪",典型的气血两虚之相。每日清晨骑驴出门,得句即投锦囊,傍晚归家整理诗作。这种呕心沥血的创作方式加速消耗着他本就孱弱的生命。母亲忧心忡忡:“是儿要当呕出心乃已尔!” 临终前的焚烧诗稿举动,并非突然的癫狂。宋代《太平广记》收录的传闻称,李贺生前常对友人言:“我所作不合世俗目,恐遗祸后人。”这种自我认知源于他对诗歌力量的敬畏——在他看来,那些"羲和敲日玻璃声"(《秦王饮酒》)、"芙蓉泣露香兰笑"(《李凭箜篌引》)的字句,确实承载着通灵之力。 当火焰吞没千余首诗稿时,跳动的火光映照着诗人惨白的面容。现存二百四十余首李贺诗作,多是友人暗中保存的抄本。其中《致酒行》的"少年心事当拏云"与《梦天》的"遥望齐州九点烟",并置着入世的豪情与出世的幻灭,正是他生命的两极。 是年冬,李贺卒,年二十七。与他同年出生的白居易正在江州写下"浔阳江头夜送客",而李贺的葬礼只有老母和几个挚友送行。韩愈亲撰墓志铭,特别提及:"最其所传,警绝千古。人皆谓使贺得尽其年,当更陟遐迩。" 千年后我们重读“衰兰送客咸阳道,天若有情天亦老”(《金铜仙人辞汉歌》),忽然懂得那种提前衰老的悲怆。这不是阴气祸世,而是一个被时代灼伤的灵魂,在生命尽头对人间最后的温柔预警——他以焚诗的火焰,烧断了连接幽冥与尘世的最后一道符咒。 注:图片皆豆包生成 李贺为何被称为“诗鬼” 李贺诗歌

![笑死,评论区瞬间清流了[笑着哭]](http://image.uczzd.cn/8482884925022849966.jpg?id=0)

![不是,你这野史也太野了吧[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/16561927245623512769.jpg?id=0)

![白居易这都交的什么朋友[doge]](http://image.uczzd.cn/10486657742932868471.jpg?id=0)