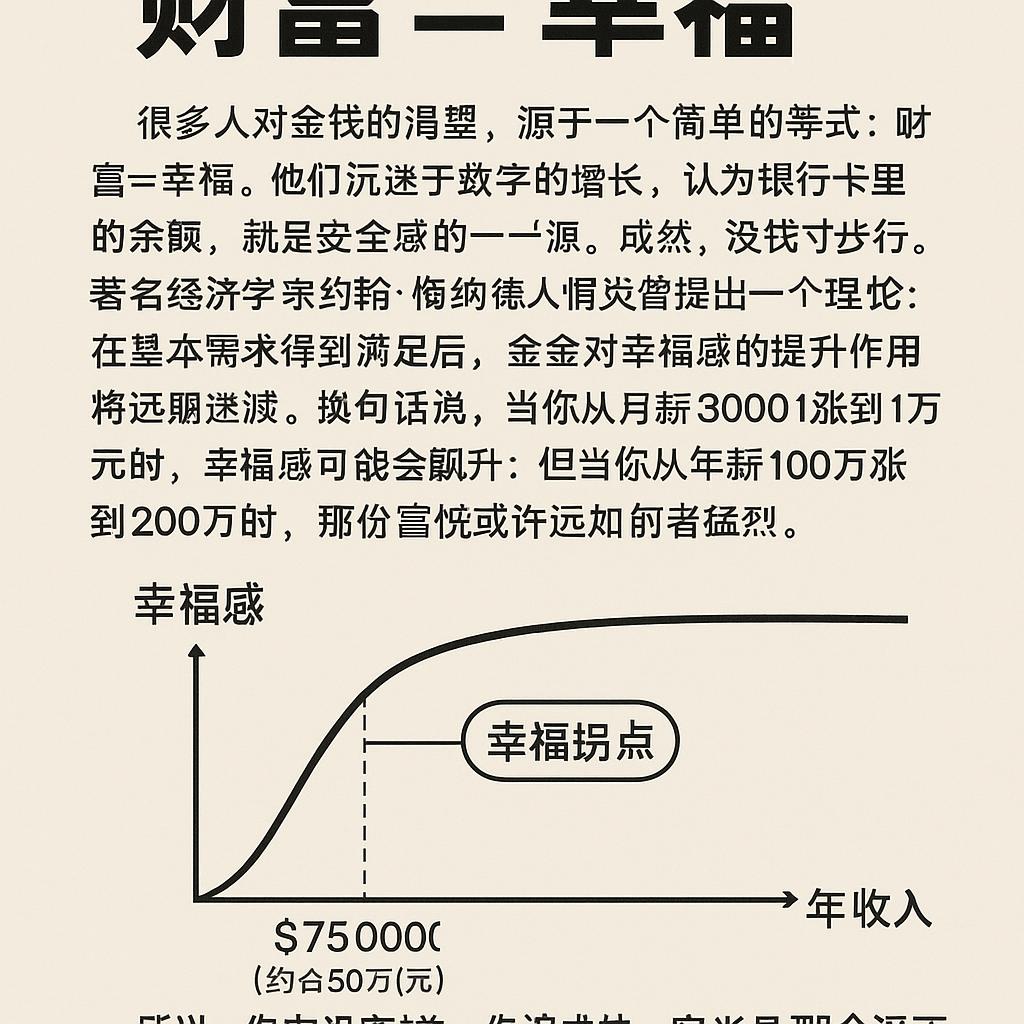

“如果给你一个亿,但要你终身不得工作,你愿意吗?” 这个问题,我曾在一次家庭聚会上抛出,瞬间点燃了全场。年轻的表弟脱口而出:“做梦都笑醒!”而年过半百的叔叔却陷入了沉思,许久才说:“那活着还有什么意思?” 一个简单的问题,两种截然不同的答案,背后折射出的,恰恰是我们今天想探讨的核心:我们究竟需要多少钱,才能获得真正的满足? 01. 从“数字游戏”到“生存基石” 很多人对金钱的渴望,源于一个简单的等式:财富 = 幸福。 他们沉迷于数字的增长,认为银行卡里的余额,就是安全感的唯一来源。诚然,没钱寸步难行。著名经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯曾提出一个理论:在基本需求得到满足后,金钱对幸福感的提升作用将边际递减。 换句话说,当你从月薪3000元涨到1万元时,幸福感可能会飙升;但当你从年薪100万涨到200万时,那份喜悦或许远不如前者来得猛烈。 数据不会说谎:普渡大学的一项研究发现,当年收入达到7.5万美元(约合50万人民币)时,人们的日常幸福感便不再显著增长。这个数字,或许可以称之为“幸福拐点”。 所以,你有没有想过,你追求的,究竟是那个遥不可及的“天文数字”,还是那个能让你安心生活的“幸福拐点”? 02. 特写:老王的“三个钱包” 我的邻居老王,一个普通的退休工人,他的“财富观”给了我极大的启发。 他常说,人这一辈子,得有三个钱包: 第一个钱包,是物质的。 里面的钱,足够他和老伴衣食无忧,应付日常开销和突发疾病。这是生存的底气。 第二个钱包,是精神的。 他每天去公园下棋、写书法,结交一群志同道合的朋友。这份内心的充实,千金不换。 第三个钱包,是健康的。 他坚持锻炼,饮食规律,把身体当作最宝贵的资产。他说:“健康没了,再多的钱也只是纸。” 老王从不羡慕那些腰缠万贯的富豪,他的脸上,总是洋溢着一种云淡风轻的满足感。他用自己的生活告诉我们:当物质的焦虑被抚平后,精神的富足才是幸福的真正源头。 金句分享: “财富并非拥有得多,而是需求得少。”——古罗马哲学家 塞内加 03. 结局:原来,我们都是“寻宝人” 文章写到这里,你可能以为我要给出一个关于“满足”的标准答案。 但我想说的是,这个问题,根本没有标准答案。 我们每个人,都像一个在大海中寻宝的探险家。有人渴望找到堆满黄金的宝箱,有人却只想寻得一个能安心停靠的港湾。 那个最初的问题——“给你一个亿,但不准工作”,其实是一个巧妙的“钩子”。它钓出的,不是你对金钱的贪婪,而是你对“人生价值”的真实看法。 当你不再将“有多少钱”作为衡量满足的唯一标尺时,你才会“恍然大悟”:真正的满足,不是拥有金山银山,而是在拥有了基本保障之后,找到了那个能点燃你生命热情,让你觉得“人间值得”的东西。 它可以是你的爱好、你的家庭、你的事业,甚至是你看过的一本书,走过的一段路。 而金钱,只是让你能更从容地去追寻这一切的“船票”而已。 那么,现在,我想把这个问题重新抛给你: 如果不谈钱,你生命中最渴望得到的“宝藏”又是什么呢?