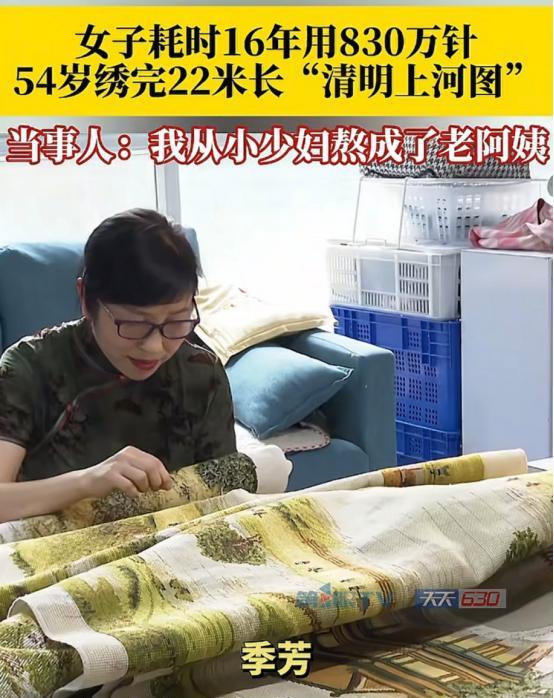

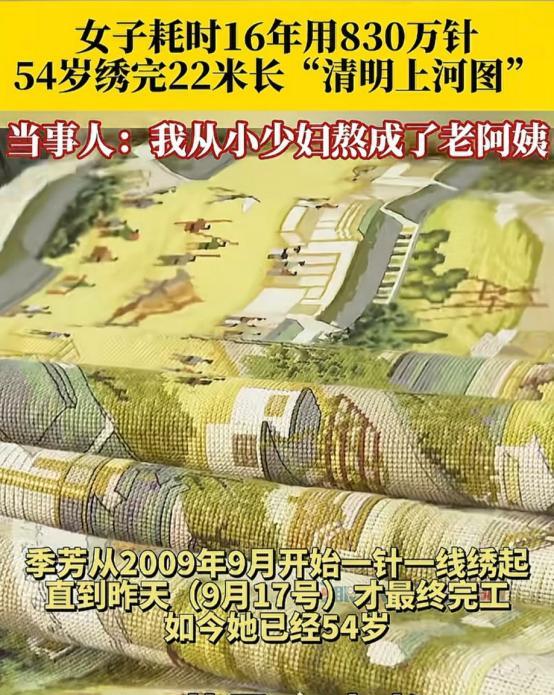

“太不可思议了。”2009年重庆一少妇为了打发空余时间,不去蹦迪也不玩游戏,而是用了16年时间,总共用830万针,绣了一幅22米长的“清明上河图”。现在她已经54岁了,她自己也调侃:自己成功从小少妇熬成了老阿姨。网友:要是四大名绣,价值就高了,花了16年时间总得产生啥价值吧,结果是十字绣。 16年830万针!她把“活着的”清明上河图带到你眼前,看完我跪了! 这世上有没有什么事儿,能让你看得目瞪口呆,然后发自内心地说一句:“我服了!”? 有!今天这个故事的主角,是一位重庆的女士。她用16年的时间,830万根绣针,硬是把那幅咱们教科书里、博物馆里的《清明上河图》,给“活生生地”绣了出来,而且还不是一般的绣,那长度,足足有22米! 您想象一下,22米啊!光是听着,我的鸡皮疙瘩都起来了。 这故事啊,得从头说起。这位女士,她原来不是重庆人,是安徽那边的。日子过得嘛,就像大多数人一样,平平淡淡。 可谁知道,生活这玩意儿,有时候就是这么奇妙,一个不经意的瞬间,就能改变一个人。她呢,就是偶然间看到了别人绣的十字绣。 可能是一幅小小的花,也可能是一句吉祥语,但就是那一眼,在她心里种下了一颗种子。这颗种子,可不是随便长长就完了,它在她心里生根发芽,长成了参天大树,最后让她决定,要挑战一个简直可以说是“不可能完成的任务”——绣一幅22米长的《清明上河图》! 咱们都知道,《清明上河图》是啥?那是北宋时候,一个叫张择端的画家,给咱画的。画里头,那叫一个热闹!一个朝代的繁华,老百姓的日子,从达官贵人到街头小贩,都画得清清楚楚。 这幅画,就像一张老照片,把几百年前的那个城市,给咱定格了。现在,有人要用绣针,把这么一幅画给“活过来”,这得需要多大的耐心和多强的毅力?我估计,换成我,可能绣个手帕都得烦死。 您想想,每天下班,谁不想瘫在沙发上刷刷手机,看看剧,享受一下?可这位女士,她没这么干。她把下班后的时间,还有整个周末,都给了这幅画。 灯光下,她的手里是五颜六色的丝线,眼前是画布。这16年,她牺牲了多少个可以出去玩、可以和朋友聚会的日子?有多少个夜晚,她可能都是在和困意和疲惫做斗争。这已经不是简单的“爱好”了,这是一种近乎“执念”的坚持。 更牛的是什么?是细节!您看这幅绣出来的《清明上河图》,里头有814个人物!814个啊!您能想象吗?每个人物,都得有自己的神态,自己的表情,不能是千篇一律的。 还有那些船,那些屋子,那些桥,甚至人物头上的发丝,船身上的纹理,栏杆的间隔,都得一丝不苟。这得要求绣的人,眼睛得像鹰一样锐利,手得像婴儿一样稳当。稍有差池,一针下去,可能就毁了整幅画的意境。 所以啊,她得经历多少次“拆了重绣”?那得是多么大的耐心,才能在一次次失败中爬起来,继续往前走。这就像是在跟时间赛跑,又像是在跟自己的完美主义较劲。 这个故事传出去,那可不得了,网友们那反应,那叫一个精彩!很多人上来就是一句“太牛了!”,说自己别说16年绣画,估计16年连一部连续剧都追不完。 那种敬佩,那是真的发自内心的。也有人感叹,这简直是“神仙般的耐心”,自己在这方面真是“自愧不如”。 当然了,也有一些网友,在惊叹之余,会开始“反思”。有人会问:“这样拼命,会不会耽误了正事?比如家庭、孩子,还有自己的事业发展?” 这话说得也实在,16年,这可是人生中非常宝贵的时光。有人担心,这种极端的投入,会不会让生活失去平衡。 但更多的人,还是从这个故事里找到了“力量”和“启发”。有个网友说:“我最近工作上遇到瓶颈,老想放弃,看到这个故事,我突然觉得,再难的事,只要一直做下去,总会有个结果。”还有人受到鼓励,说:“这让我想起我年轻时的一些梦想,是不是也可以重新捡起来,一点点去实现?” 其实啊,这位女士最后激动落泪,她说的是“坚守带来的成就感”。这话可太有分量了。胜利,可能是打败了对手,或者完成了某个指标。但成就感,那是一种发自内心的满足,是自我价值的实现。 当一针一线都变成了一幅生动的画卷,当过去16年的汗水终于凝聚成眼前这22米的繁华,那种感觉,是任何金钱和赞美都无法替代的。 那么,咱们该怎么看待这种“坚持”呢?我觉得,咱们得为这位女士的这份毅力点赞,她的故事确实能激励很多人。 但是,也别盲目地去复制。每个人都有自己的生活方式,有自己的追求。不是每个人都得去绣一幅22米的画。 这种“坚持”,不一定非得是惊天动地的壮举,它也可以体现在每天坚持锻炼身体,每天坚持学习新知识,每天认真做好自己的工作,每天用心陪伴家人。这些看似平淡无奇的点点滴滴,日积月累,也能汇聚成强大的力量。