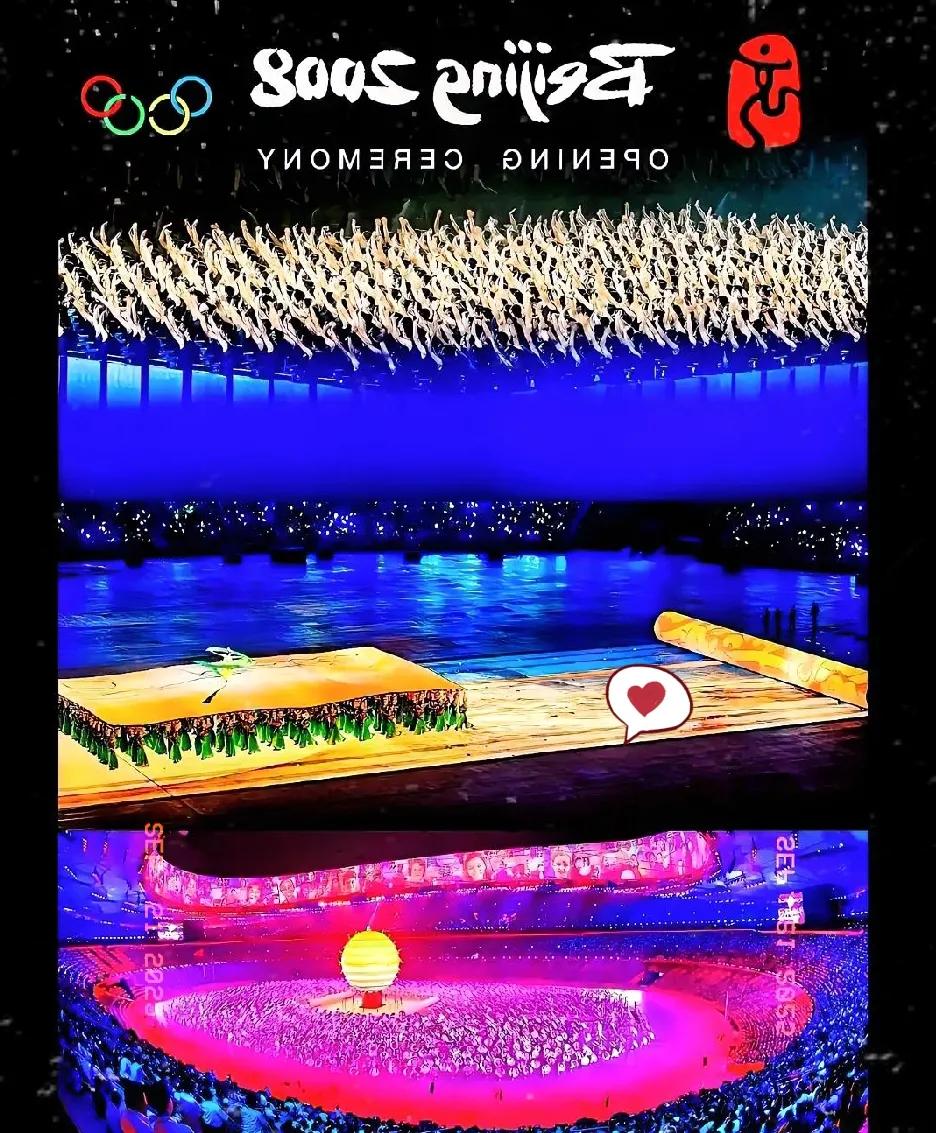

事情坏就坏在国际奥委会自身;当年的中国举办奥运会,国际奥委会的委员们,反复来中挑毛病,让中国人身心受到了极大的伤害。不理他们对我们来说是最正确的选择。现在没人申办了又想起中国,网友说“别好了伤疤忘了疼”,这话实在在理。 曾几何时,举办奥运会是国家现代化的“成人礼”,是走向世界舞台的敲门砖,从东京、洛杉矶,到北京、里约,一场场奥运不仅是竞技的盛宴,更是国家形象的展现。 然而,如今的奥运申办现场却格外冷清,2032年奥运会仅剩澳大利亚布里斯班一地“自动当选”,这一反常现象的背后,藏着的不仅是财政焦虑,更是全球对奥林匹克精神的一次深刻反思。 冷战结束后,奥运会一度成为全球化的象征,不同制度、文化、民族在赛场上平等竞技,然而进入21世纪第三个十年,地缘政治的紧张、国家间的不信任日益加剧。 国际奥委会作为一个非政府国际组织,越来越难以在风云变幻的世界中保持“中立”,全球南北裂痕加剧,发展中国家申办奥运常常面临更严格的审查、更多的“附加标准”。 而发达国家则享有“理解万岁”的豁免权,这种制度性不公正,正在削弱奥运会的全球信誉。 从联合国到世卫组织,再到国际奥委会,越来越多国家质疑这些国际机制是否真的代表“共同利益”,还是早已被少数强权国家把持。 过去,奥运是一场“看谁更强”的竞技;现在,它往往演变为一场“话语权的对抗”。 媒体叙事权之争,谁掌握转播权,谁就能定义“成功的奥运”,西方主流媒体往往以“人权”“环保”“言论自由”等议题审视非西方国家,却对自身盟友的混乱视而不见。 社交媒体的放大效应,任何一个小漏洞、一个失误,都可能被放大成国家形象危机,在舆论失衡的环境下,一场奥运会可能不是荣耀,而是一次公关灾难。 统计数据显示,过去五届奥运会平均开支超过150亿美元,几乎无一实现收支平衡,即便是经济发达的东京,也因延期和防疫升级导致预算飙升至250亿美元,远超最初预估。 城市债务危机:雅典至今仍在为2004年奥运会的债务买单,里约的场馆早已变为“鬼城”,伦敦的奥运村则被资本收购用于房地产开发。 机会成本问题:在教育、医疗、环保等公共服务尚未完备之前,大规模投入奥运越来越显得“不合时宜”。 在这一点上,中国的态度变得格外清醒,2008年和2022年,中国两次成功举办奥运会,展示了国家能力,但也意识到我们已经不需要通过奥运“证明自己”,未来的国家发展,更看重“内在质量”而非“外在标签”。 奥林匹克精神强调“更快、更高、更强”,但在现实中,却常常被牺牲在金牌与国力的博弈之中。 运动员非人化训练:部分国家将金牌视为“国家任务”,不惜牺牲青少年运动员的身体与心理健康。 赛事与疫情的冲突:东京奥运期间,公众健康与经济利益的冲突暴露无遗。 城市居民的被迫迁徙:为腾出场馆与基础设施建设用地,许多底层居民被迫迁离,奥运盛会成为少数人的狂欢,多数人的负担。 这些裂痕,让人开始质疑:奥运是否仍是那场“属于全人类的节日”? 2008年,中国主动争取奥运,是一种“走向世界”的姿态,2025年的中国,面对奥委会的“回头呼唤”,则展现出一种“理性克制”的自信,这不是拒绝国际合作,而是不再被动迎合。 中国已不再将“国际承认”作为唯一标准,而是更看重国民福祉、制度自信和发展实效,从“办一场盛会”转向“办好每一件民生小事”。 今天的中国,不是“拒绝参与”,而是提醒世界,合作的前提是平等与尊重,国际奥委会若真想让奥运“重回辉煌”,不是靠临时拉中国“救火”,而是应从制度本身做起: 取消双标,回归公平,降低门槛,释放包容,审慎预算,尊重民意,增强透明,重建信任。 一场奥运会能代表什么?过去,是国家形象,现在,是制度公信力,未来,是全球合作的可能性,谁掌握了真正的公平,谁才有资格主导奥运的未来。