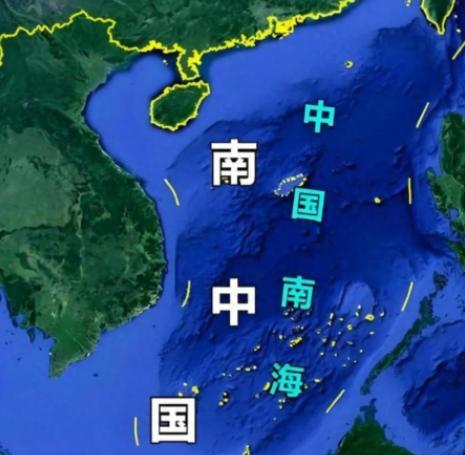

填海这个办法好,可以一劳永逸解决台湾问题!十万辆渣土车昼夜交替、加上几万台挖掘机,顶多3个月半年时间就可以通车,完全实现两岸统一!也有人建议:黄河改道入海,利用黄河大量的泥沙自然填平,省钱省力省事! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 这些设想一出,立刻在网络上引发热议。有人觉得这个方案现实可行,仿佛只要有足够的机械和劳力,一切都能实现;有人则摇头叹息,认为这是不切实际的天方夜谭。 事实上,技术上、地质上、生态上乃至社会层面,都有着巨大的挑战,让这种设想在短期内几乎不可能变为现实。 从地质和工程角度看,台湾海峡本身水深变化大、潮流湍急,海底地形复杂。即便调动十万辆渣土车和几万台挖掘机昼夜施工,也无法保证短时间内形成稳定的陆地。 海水的冲刷力极强,人工填海的泥沙和砂石极易被海浪冲散,尤其是在台风季节,海面波浪能量巨大,即便投入再多资源,也很难实现真正意义上的“通车”。 而建桥方案虽然在技术上可行,但跨度如此之长,桥墩基础要扎入复杂的海床,施工难度和成本都无法估量,更别说对海峡航运的影响。 其次,生态和环境问题更是巨大的障碍。台湾海峡是重要的渔业和生态资源区,填海或改道黄河都可能对生态系统造成不可逆的损害。 黄河携带的泥沙量虽大,但自然沉积形成陆地需要极长时间,过程不可控,而且一旦河道改道,还可能导致黄河下游的生态和灌溉系统受到严重冲击,影响数千万人的农业生产和生活用水。这不仅是一个工程问题,更是社会和环境问题。 再者,社会和经济现实也让这种设想难以实现。十万辆渣土车、几万台挖掘机的调度和运作,不仅成本高昂,还需要庞大的能源、材料和人力投入。 而台湾海峡两岸目前的政治、经济和法律状况,使得任何类似的跨海工程都面临无法跨越的障碍。即便假设工程技术上可行,执行层面也会遭遇巨大的阻力,短时间内完成是不现实的。 然而,这些大胆的设想背后,却反映出两岸民众的心理和情感诉求。无论是通过填海还是建桥,核心的愿望都是希望两岸更紧密地连接,交通便利,人员往来顺畅,能够实现真正意义上的“心连心”。 这种想法折射了民众对团圆和统一的期待,体现了人们对于和平、沟通和发展的渴望。很多人并不真的期待用机械和泥沙来“填海”,他们更希望看到现实中的交通改善,比如高铁、航空、港口和物流的便利,让两岸的经济、文化和人际交流更顺畅。 从历史经验来看,跨海工程和大规模填海项目并非没有先例。比如香港国际机场的填海工程、新加坡滨海湾填海,以及中国大陆沿海城市的填海造地,都展示了人类改造海洋的能力。然而,这些项目都是在技术成熟、环境评估充分、社会经济条件允许的情况下进行的。 台湾海峡的情况更为复杂,不仅水深和潮流条件恶劣,而且涉及的地缘政治和社会现实无法简单类比。由此可见,即便有人绘制出理想的时间表和施工方案,也只是脑洞大开的设想,而非可操作的计划。 从工程学角度看,如果真的尝试填海或修桥,短期内很难解决根本问题。填海造陆不仅需要大量砂石、运力和施工设备,还要考虑地基沉降、海水腐蚀、风浪冲击等因素,需要长期监测和维护。 修桥更是复杂,跨海大桥跨度长、桥体结构复杂,需要面对海上风暴、地震、海底地质不稳定等风险,建设成本可能高达数千亿甚至上万亿人民币。更重要的是,这些投资如果不能获得政治和社会的广泛认可,其可持续性和风险都极高。 此外,黄河改道入海的方案看似“省力”,实际上难度更高。黄河是中国水量和泥沙最多的河流之一,河道改道意味着大规模水利工程、生态重建和下游管理,任何一个环节失控都可能引发洪涝灾害或水资源危机。 即便黄河的泥沙可以自然沉积形成陆地,也需要几十年甚至上百年的时间,远远超出任何现实可行的统一计划周期。 然而,这些看似天马行空的设想,也有积极的一面——它提醒人们思考两岸关系的发展方向。人们真正想要的不是填海或改河,而是两岸民众的便利、交流和认同感。 两岸统一和沟通的实现,更需要循序渐进的方式:推动交通和物流便捷化,增加文化交流和经济合作,逐步消除隔阂和误解。这些现实的努力,远比机械和泥沙堆积更能拉近两岸的距离。 事实上,近年来的交通和交流改善已经在一定程度上缓解了两岸隔阂。高铁、直航航班、港口物流系统的完善,让人员和货物往来更加顺畅;文化交流、旅游、教育和商业合作,也让两岸民众的心灵更接近。 通过这些现实可行的措施,才是实现两岸民心相通、经济融合和长期稳定发展的关键。