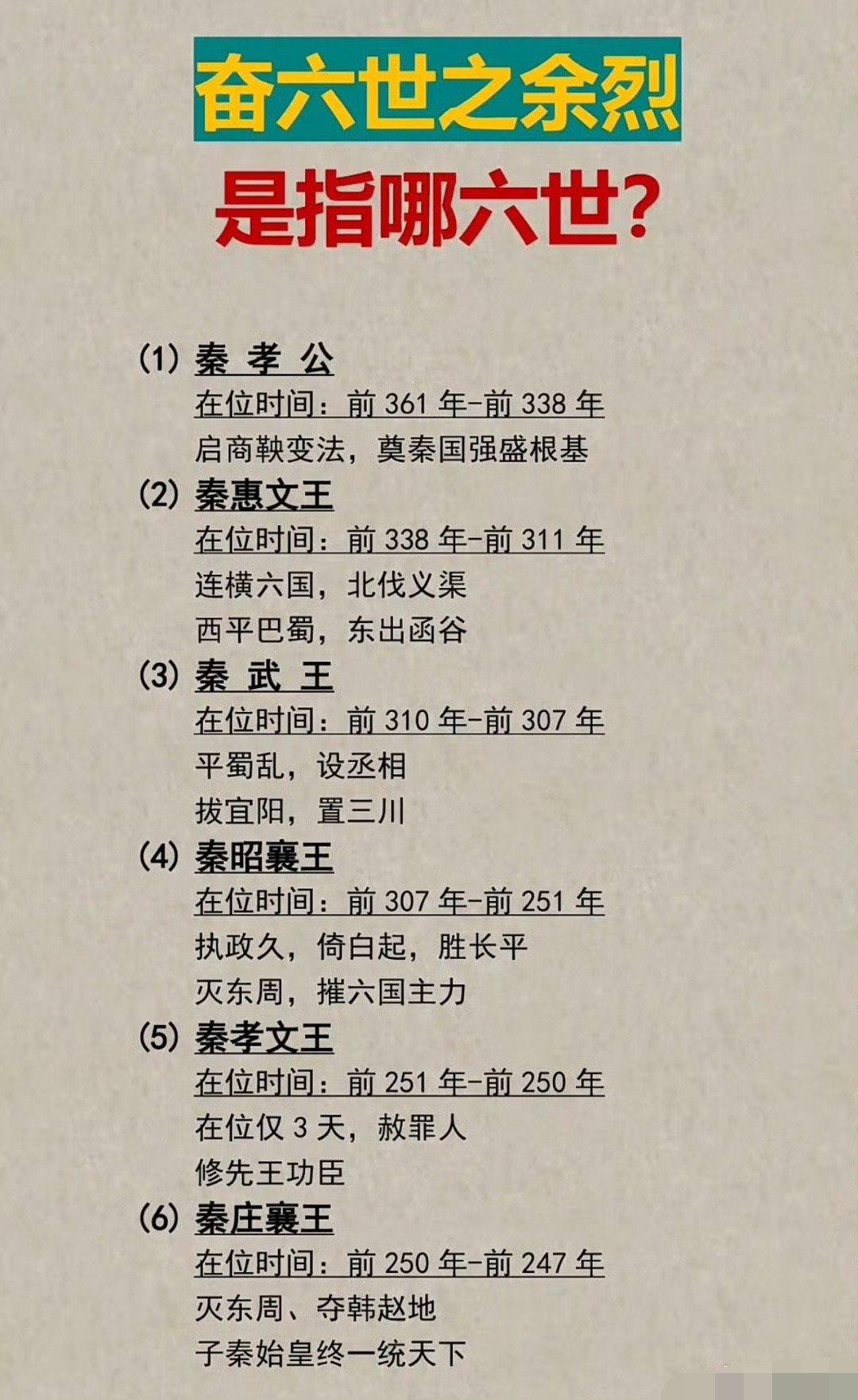

为什么秦始皇风评越来越好了?竹简里的真相,我们欠他两千年道歉!1975年湖北睡虎地秦简破土而出,秦律超前千年,征役强制每户留男丁养父母!春禁伐木捕幼鸟,罪犯劳作竟有粮饷 过去我们谈起秦律,脑海里蹦出的词多半是“严苛”和“残忍”。汉代的贾谊就毫不客气地批评秦始皇“焚文书而酷刑法,以暴虐为天下始”,这顶“暴君”的帽子一扣就是两千多年。 但睡虎地秦简却为我们揭示了另一番景象:原来秦律并非一味强调严惩,其中充满了各种人性化的考量和管理智慧。 比如律法明确规定,官府征发徭役时,必须“留赡养男丁”,确保每户至少有一名成年男子留在家中奉养父母,这直接推翻了秦朝“不顾民生”的刻板印象。 律法甚至对环境保护都有超前的规定,春天二月不准进山砍伐木材,不准捕捉幼鸟幼兽,不准毒杀鱼鳖,这些禁令要到七月才解除,体现了可持续发展的意识。 更让人惊讶的是,连服刑的罪犯都享有每日8钱的劳酬和口粮供应,其标准相当于当时的基层公务员日薪,远非我们想象中那种虐囚制度。 这些规定展现了一个试图通过精细立法来规范社会运行、甚至带有一些“仁政”色彩的秦国,与我们熟知的“暴秦”叙事大相径庭。 至于“焚书坑儒”这桩公案,竹简的出土也促使我们重新审视。传统的说法是秦始皇为了钳制思想,焚毁了儒家经典,活埋了儒生。 但越来越多的研究表明,“焚书”的主要目的是为了防止人们利用六国史书来妄议朝政、制造分裂隐患,并非无差别地毁灭所有文化典籍,诸子百家的著作其实被收藏在咸阳的宫廷图书馆里,后来毁于项羽的焚宫大火。 关于“坑儒”事件,当下更为盛行的观点是,惨遭坑杀者多为诓骗秦始皇、声称能求得仙药的方士,并非单纯的儒生群体。 当然,这些手段依然粗暴,但其具体指向和背后的政治逻辑,比简单的“反文化”标签要复杂得多。 秦始皇风评的转变,除了考古发现带来的“去污名化”效应,也与我们今天的时代视角密切相关。 在全球化背景下,国家统一和民族融合的价值愈发凸显,而秦始皇正是“大一统”格局最关键的奠基人。他用了十年时间扫平六国,结束了春秋战国五百多年的分裂混战,第一次让“中国”从一个地理概念变成了一个真正的政治实体。 近代思想家梁启超就称赞秦始皇“宁为中国之雄,求诸世界,见亦罕矣!”他所开创的中央集权郡县制基本架构,为后世历代王朝所继承,所谓“汉承秦制”,萧何就是在秦律的基础上制定了汉朝的《九章律》,其影响长达两千年。 我们当然不能忽视秦朝统治的代价。为了维持庞大的帝国和浩大的工程,秦始皇确实推行了严刑峻法,征发了数百万的民力去修长城、建宫室、造陵墓,以至于出现了“男子力耕不足粮饷,女子纺织不足衣服”的艰难局面,最终民怨沸腾,二世而亡。 但睡虎地秦简提醒我们,历史的真相往往是多面的。制度的超前设计是一回事,执行的偏差和后期统治者的滥用可能是另一回事。 总而言之,睡虎地秦简的发现,为我们打开了一扇重新认识秦始皇和秦朝的窗户。它告诉我们,历史人物的评价并非一成不变,会随着新的考古发现和时代价值观的变迁而不断调整。 从饱受非议到获得更多理性的看待,秦始皇风评的变化,其实也反映了我们自身历史观的进步:我们正在逐渐学会不再用简单的“暴君”或“明君”标签去贴一个复杂的历史人物,而是试图去理解其行为背后的逻辑、其功过之间的辩证关系,以及其留给后世的复杂遗产。 素材来源:跟着总书记看简牍 2024-11-06 15:16·央视新闻

![直观地感受秦始皇有多伟大![赞]](http://image.uczzd.cn/10394517979555762062.jpg?id=0)