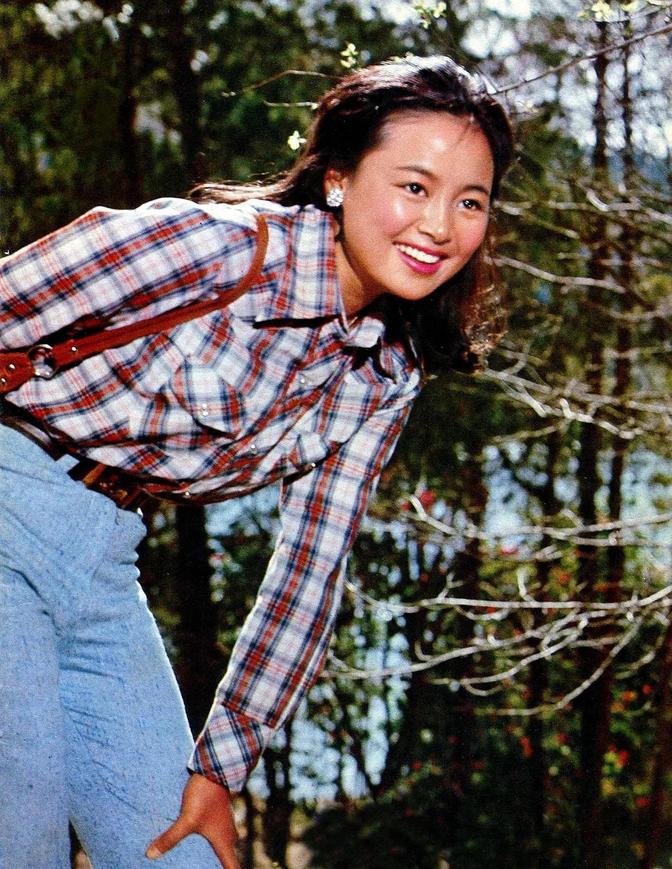

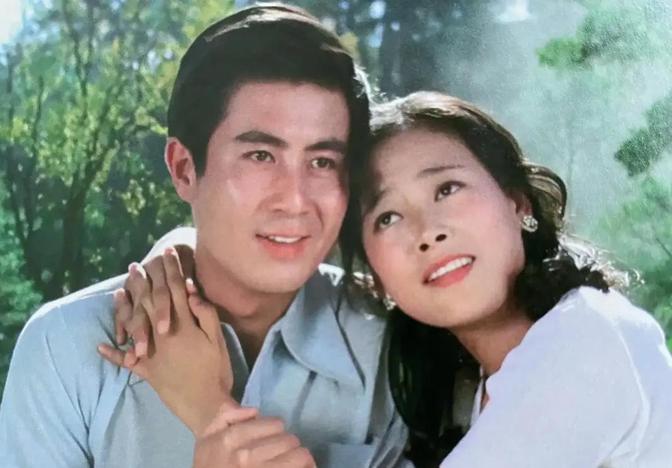

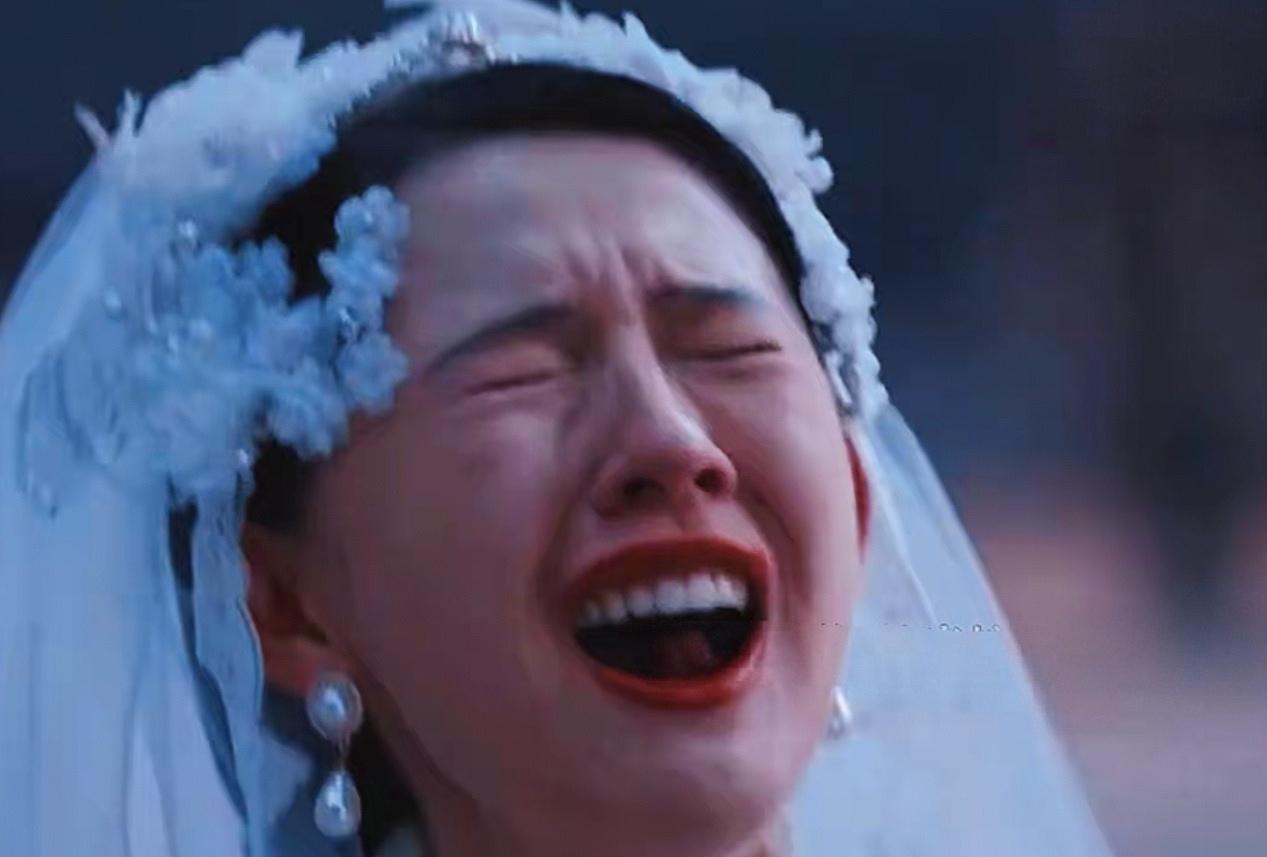

张瑜曾经说过:“当年拍庐山恋,郭凯敏对我有意思,可惜我就是对他不来电。”张瑜和郭凯敏相识于《庐山恋》,当时郭凯敏对张瑜一见钟情,可是无论他怎么努力,张瑜都不同意跟他在一起。 一句“对他不来电”,把一段青涩却真挚的情感打了个措手不及。 张瑜和郭凯敏,曾在庐山擦肩,戏里情深意浓,戏外却始终没能走到一起,不是不够好,也不是不够近,而是那份“来电”的感觉,从头到尾都没发生。 爱情这事儿,终究拗不过心里的那道电流。 《庐山恋》是一部改变了中国电影史的作品,但它也悄悄留下了一段“未遂的爱情”。 1979年,张瑜和郭凯敏在庐山相识,一个23岁,一个21岁,两个都没谈过恋爱的年轻人被“推”进了一部爱情片,你以为戏里亲密,戏外自然擦枪走火?但现实比电影寡淡得多。 郭凯敏是那种典型的“好学生”型男神,脸上挂着温和的笑,做事一板一眼,拍戏期间,他体贴入微。 张瑜累了,他递板凳,她冷了,他脱衣服,甚至没他戏份的日子,他也到现场待命,只为万一她需要人帮,听起来像极了暗恋的典范操作,他确实是动了心。 可惜张瑜的心,就像庐山云雾一样,看似柔软,其实缥缈,她后来自己说得很直白:“他确实对我挺好,但我就是对他没感觉。”这话虽然凉,但真。 爱情这事儿,不能靠“努力就有回报”,很多人不甘心,是因为误把“喜欢你”当成交易条件,却忘了“喜欢我”从来不是对方的义务。 张瑜不是不知情,只是她清醒得早,她要的是心动,不是感动,中国电影史上的“第一吻”,其实亲得很不情愿。 那一幕在电影里看上去浪漫极了,山风微起,女孩轻轻一吻,男孩脸红耳赤,可在拍摄现场,两位主角内心几乎是崩溃的,因为这个吻,剧本里原本没有;因为这个吻,他们俩从没恋爱经验。 导演说要“自然地表现爱情”,两位年轻演员差点吓得想请假。 最后张瑜自告奋勇说:“我亲你吧,亲完我请你吃饭”,干脆、利落,像极了她一直以来处理关系的方式,主动掌控,干净利索。 这个吻成了电影的经典,也成了两人之间最接近爱情的一次错觉。 这段经历很有意思:郭凯敏小心翼翼地靠近,张瑜大大方方地拒绝,一个试图用温柔慢慢融化对方,一个却始终保持着距离和清醒。 两人就像两条并行线,近得几乎重叠,却始终没有交点。 张瑜和郭凯敏的故事,最打动人的地方,不是他们爱得多轰烈,而是他们都在各自的方式里,诚恳地走完了那段路。 郭凯敏没有因为被拒绝就疏远张瑜,反而在她与张建亚的缘分里,扮演了“介绍人”的角色,你说是傻,还是成全?或许两者都有。 张瑜则继续她的人生轨迹,留学、结婚、离婚,再到一个人生活,她没有孩子,生活简净得像一张白纸。 可你若问她是否遗憾,她大概会摇头,她一直是按自己的节奏活,不欠谁,也不委屈自己。 相比之下,郭凯敏后来与张芝华走到了一起,婚姻稳定,家庭圆满,没有张瑜的参与,他的人生也没有走偏。 他们没有彼此纠缠,也没有互相消耗,没有谁为了对方改变自己,也没有谁为了成全牺牲人生,这才是成年人之间最体面的“错过”。 《庐山恋》上映时轰动全国,一个吻惊动时代,张瑜穿了43套衣服,郭凯敏成了万千少女的梦中情人。 观众以为他们戏里戏外都在热恋,甚至有人坚信他们是“山口百惠和三浦友和”的中国版,可这只是浪漫幻想的延伸罢了。 张瑜在最红的时候选择出国读书,离开了聚光灯,郭凯敏则继续安静地拍戏,低调地生活,没有谁等谁,也没有谁追谁,他们各自有光,也各自安好。 四十年后,两人再次同台,谈笑风生,像老朋友,也像老战友,那个“重现一吻”的片段,观众看得热泪盈眶,但两人都知道,那只是戏,不是现实。 这种“不是结局的结局”,反倒比“在一起”更动人,因为它保留了纯粹,保留了尊重,也保留了人和人之间最刚刚好的距离感。 张瑜说:“爱情应该是把多余的东西去掉,剩下最纯真的那部分。” 她这一生的选择,几乎都在诠释这句话。 她没有因为郭凯敏的喜欢而心软;也没有因为外界期待而将就,她要的爱情,不是对方的付出,而是内心的回应。 而郭凯敏的温柔和克制,也是在那个年代里极有分寸的表达,他没有逼近,没有纠缠,而是静静地站在那个她能看到的位置,即便最终她转身,他也没有懊悔。 这段关系之所以动人,是因为它没有“狗血”,没有反转,没有伤害,只有两个好人,在不对的频率上,保持了善意和体面。 爱情不是追来的,也不是感动来的,而是那一瞬间的“电光火石”,不偏不倚地击中你心里的那根弦。 如果没有,那就放手,不强求;如果有,那就珍惜,不挥霍。